Reportage dal Mali

Indice dei contenuti

Prima parte

L’Africa, là dove c’è una mano…

Conosco quest’associazione da un’amica, un pomeriggio, due chiacchiere mentre beviamo una birra in un bar. Il giorno dopo ero già al telefono con Fulvio, un piacentino che conduce un’attività in proprio a Podenzano. Lui è impegnato, da una decina d’anni, in un’attività di volontariato a favore del Mali, con l’Associazione Ali 2000, che ha sede a Piacenza. E da allora, sono là, nel Mali, regolarmente ogni anno, per seguire quei progetti che sostengono e finanziano, grazie alle iniziative e alle donazioni dei soci. Si tratta prevalentemente di progetti per la realizzazione di pozzi, opere che interessano il nord est del paese, in quella zona dove si ergono le vaste Falesie di Bandiagara, che corrono attraverso il Sahel, pezzo di terra oltre il quale si distendono le infinite dune del Sahara. E terra dei Dogon, uno dei popoli più affascinanti, per storia e cultura, di tutta l’Africa e, quindi, del mondo intero. Vivono su questa striscia di terra lunga 150 km. Circa, che corre sopra e sotto le falesie, un costone di terra che raggiunge i 250 metri di altezza, un territorio noto, per l’appunto, come Pays Dogon, terra dei Dogon. L’idea mi ha subito affascinato, tanto che ho colto al volo l’invito di Fulvio e mi sono organizzato, con alcuni compagni di viaggio, per trascorrere un mese là, nell’Africa, la mia Africa. E conosceremo il Mali, lo vedremo svelarsi in tutto il suo fascino, impareremo a conoscerlo e a conoscere la sua gente, divideremo con loro le giornate e le notti, ci parleranno della loro storia, delle loro tradizioni, si apriranno a noi e ci apriranno confini sconosciuti. E ci trasporteranno nei loro racconti, che parlano di secoli di storia, lasciandoci estasiati, rapiti dall’immaginario delle loro storie, delle loro leggende. Rimarremo incantati da quella terra, da quella gente, ancora una volta, ancora là, dove c’è una mano, dov’è il tutto e il nulla, dove gli estremi si toccano, si fondono, per non distinguersi più. Ancora là, ancora una volta, ancora Africa.

Africa: dove tutto comincia, dove tutto finisce

Il tam tam è arrivato, ci siamo, l’Africa chiama. È regolare come una formula matematica, scientifica. Quale parte d’Africa poco importa, l’importante è che sia quella vera, quella nera. Quella dove vive il popolo che custodisce la storia del mondo. E con sé, la propria cultura, le proprie tradizioni, il proprio stile. Quella dove, ancora oggi, le bizze e le follie del “mondo civile” non hanno procurato gli effetti devastanti a noi ben noti. Quegli effetti che hanno snaturato gran parte dei popoli del mondo, che hanno appiattito le diversità. E che hanno cancellato, per logiche di ricchezza e di potere, millenni di storia umana. La mia Africa quest’anno si chiama Mali, uno tra i paesi più poveri al mondo, il quarto per mortalità infantile, con oltre il 25% di bambini che non raggiunge il quinto anno di età. Percentuale che cresce al 43, quasi un bambino su 2, triste primato di alcune zone di questo paese. Di contro è tra i primi per crescita demografica, con il 2,9 per cento all’anno, che vuol dire che ogni vent’anni il numero di maliani raddoppia. Rimane, tuttavia, molto bassa la popolazione, con i suoi 11 milioni circa di abitanti, per una superficie di oltre 1.240.000 kmq., la più vasta dell’Africa occidentale, una buona metà occupata dal deserto del Sahara. Il Mali, forse come pochi altri, è un paese per viaggiatori. Qui, un tempo, sorgeva uno tra i più grandi imperi dell’Africa, qui si racconta una delle più gloriose storie del continente. Ed è ancora qui che sorge una delle città più misteriose, il cui nome risuona come un luogo “fuori dal mondo”, come un punto della Terra dove tutto inizia e tutto finisce: Timbuctu. “Questa è la porta del deserto” ci dirà Kalil Baber, la nostra guida tuareg che ci accompagnerà nel mito della città di Bouctou, la donna che diede origine a questo luogo attorno al 1000 d.C.. Nel nostro itinerario toccheremo quei centri che hanno fatto e che fanno la storia del Mali. Lo attraverseremo scorrendo anche le acque del fiume Niger, navigandolo per 3 giorni a bordo di una “pinasse”, la tipica imbarcazione locale, dormendo qualche ora la notte, in una tenda a bordo del fiume. Partiremo dalla capitale Bamako, faremo tappa a Djennè con la sua grande moschea in fango, e a Mopti (tutte le città, o quasi, vanno lette con l’accento sulla lettera finale, alla francese). Faremo visita ad alcuni villaggi che incontreremo lungo il percorso, per arrivare a Timbuctu, dove entreremo nel mito (decaduto) della città, per proseguire alla volta di Bandiagara e dei Pays Dogon, la nostra meta, dove Ali 2000, l’associazione piacentina, opera da circa dieci anni per la costruzione di pozzi d’acqua potabile.

Incontreremo un’altra Africa, o sempre la stessa, capace di reinventarsi, per stupire, ogni volta, un po’ di più. Incontreremo un’umanità straordinaria, fatta di bambini, di donne e di uomini ricchi di una dignità sconfinata, così come sconfinate sono queste terre rosse, dannatamente ostili, ma con una terribile capacità di farsi amare. Luoghi dove ognuno di noi ha qualcosa di sé, dove il cielo incontra la terra, dove c’è la Vita, la Speranza. L’Africa, dove si respira il tempo, laddove tutto comincia, dove tutto finisce.

Fulvio Biondi: con Ali 2000 ho scoperto il vero Mali

Lo raggiungo nella sua bella casa a Podenzano, mi fa accomodare nell’ampia veranda e stappa una buona bottiglia di vino. “La mia prima volta in Mali – attacca Fulvio – è nel 2002 per un viaggio essenzialmente di piacere e curiosità”. Non è difficile farlo parlare, gli dai il là e lui parte “mi ero aggregato al gruppo fondatore di Alì 2000, del quale facevano parte alcuni amici che mi avevano incuriosito con i racconti delle loro esperienze”. Così ha conosciuto questo paese, questo popolo. “Mi hanno affascinato soprattutto i dogon – continua – un’etnia che vive soprattutto a ridosso della Falesia di Bandiagara, e penso proprio sia stato l’incontro con questa gente che ha cambiato il mio modo di viaggiare e di vivere quella terra, trasformando le motivazioni principali del primo viaggio, in quelle che mi hanno spinto a continuare a tornare laggiù, da allora, ancora oggi”. Parla della solidarietà, della volontà di portare il proprio contributo a quella gente, dato dal profondo senso di rispetto che nutre per quel popolo. “Il Sahel è un’Africa senz’altro dura e difficile – riprende a ruota libera – ma assolutamente strabiliante, bellissima, capace di sensazioni così forti che ti portano a voler tornare e che ti impediscono di dimenticare… il mal d’Africa non è un modo di dire, ma è una grande realtà, e tutti quelli che vanno là, lo imparano molto presto!”.

Non mi deve convincere, ne sono assai cosciente, che l’Africa, quell’Africa, è proprio così, ti prende e ti entra dentro, per accorgerti che era lì da sempre, dentro di te.

Gli chiedo di Alì 2000, come nasce, mi dice che sul sito www.ali2000.it è ben descritta la sua storia che “ha origine – parla indicandomi la cartina del Mali – qui, in un villaggio dei Pays Dogon, una terra di straordinaria bellezza, una terra di povertà assoluta…”. Si prende una breve pausa, si alza per prendere alcune foto che mi mostra “vedi – mi dice – sono bambini così, piccoli ed esposti a tutte le malattie, da quelle gravi alle più comuni, come un’influenza, una dissenteria, banali malanni che da noi curi con una semplice pastiglia, ma che là sono spesso cause di morte”. E mi racconta di Alì, un bambino che moriva in un villaggio dogon, mentre si trovavano in visita alcuni viaggiatori. Alì cessava di vivere per la mancanza di una semplice flebo, di un qualunque elementare intervento medico, moriva per una stupida dissenteria. Quel gruppo di italiani, in visita al villaggio, decisero così di ridare vita ad Alì, era l’anno 2000, così nacque l’Associazione Alì 2000.

“Alì 200 si è occupata, in passato, di progetti molto diversificati – mi spiega Fulvio – dalla scolarizzazione alla sanità, dall’incentivazione della piccola imprenditoria locale ad altre situazioni, ma ora ha scelto di destinare tutte le proprie risorse all’acqua, con la costruzione di pozzi idrici nelle zone più disagiate della Repubblica del Mali, uno dei paesi più poveri al mondo”. Ricorderò queste parole quando incontrerò Loriana Dembelè, console del Mali, che raggiungerò in capitale a Bamako, una delle tante grigie mattine, e che mi dirà che quello è il secondo paese più povero al mondo e che l’acqua è la prima necessità, l’assoluta priorità, “l’acqua è vita”, mi dirà Loriana. La chiacchierata scorre piacevole ed intensa, il mio interlocutore parla con il trasporto che si usa quando si parla di un sentimento, di un amore, di una passione. “L’associazione ha bisogno di volontari per sopravvivere – continua senza bisogno di incalzarlo – lo statuto di Alì 2000 prevede l’impossibilità totale di qualsiasi emolumento o rimborso spese per i volontari che partecipano all’attività operativa ed organizzativa e, partendo da questo presupposto, ci siamo dati un organigramma semplice e funzionale, con un consiglio direttivo che, ciclicamente, viene rieletto dai soci e che traccia le linee guida dell’associazione, in accordo con i soci medesimi”.

Riporto il tema sul Mali in quanto paese che parla di miseria, di fame e di sete, così Fulvio coglie l’invito. “Se la costruzione di un sempre maggior numero di pozzi è la priorità che ci siamo posti, l’obiettivo principale è riuscirci nelle zone più decentrate, più povere e bisognose, identificando, in quanto tale, principalmente il Senò Gondo, una zona che, purtroppo, risponde a questi requisiti”. Mi dice che si trova nella parte occidentale del Mali, che si tratta di un’area semidesertica ma popolata, lontana da qualsiasi rotta commerciale e turistica, con enormi problemi idrici, sanitari e di scolarizzazione. “Una regione di 100mila km. Quadrati, nel Sahel più povero – mi precisa – abitata da dogon emigrati alla ricerca di qualche terra da coltivare, che vivono al limite della sopravvivenza, dove nessuna organizzazione internazionale ha mai operato, ed è proprio là, con la messa in opera dei primi pozzi, che il sogno di Alì 2000 si è trasformato in realtà”.

È sempre molto composto Fulvio, anche nell’esternare certe sensazioni che, tuttavia, vengono tradite dall’espressione del viso che si fa un po’ più emozionato. Diventa evidente che la sua mente ripercorre momenti indimenticabili, attimi che lo hanno segnato nel cuore e che hanno lasciato tracce indelebili nell’anima.

…Ogni giorno vissuto là è un ricordo indelebile

“Anche tu vivi l’Africa – mi dice Fulvio rivolgendosi me, guardandomi negli occhi – sai bene quindi cosa intendo… sai che ogni giorno trascorso là rappresenta un ricordo indelebile; il Mali è quell’Africa vera, quella di un popolo unico al mondo”. Si, è così, so perfettamente cosa vuole dire, ed è forse qualcosa difficile da spiegare, o impossibile da spiegare del tutto. “La vita a quelle latitudini – riprende – è talmente differente dalla nostra che sono migliaia le cose che ci colpiscono e stupiscono; da parte mia i ricordi sono tantissimi, gli aneddoti pure, dalla volta in cui rimasi da solo senz’acqua e con la moto in panne, trovando ospitalità in un villaggio immerso nel nulla totale, e che, senza averne mai capito la ragione, mi diede, quel luogo e quel momento, un’energia speciale per continuare il viaggio”. Lo rivive, quel momento, nella mimica, nelle gesta, quelle sensazioni, quei sapori, quei suoni, quelle voci sono ancora dentro di lui, forse, per non andarsene mai più.

“Il mio battesimo con nome maliano, che è Amadou Bolì, è una tra le esperienze che ricordo con maggiore gioia – racconta ora come un fiume in piena – un nome al quale tengo moltissimo, che uso abitualmente in Africa e che mi ha dato il capo villaggio di Sadya Peul, poche capanne di gente straordinaria; Amadou è il nome che si dà normalmente al figlio primogenito, mentre Bolì significa corridore, dato forse dal fatto che in visita ai pozzi, per verificarne l’avanzamento dei lavori, andavo quasi sempre in motocicletta”. Mi racconta divertito della celebrazione, che si svolse appunto nel villaggio di Sadya Peul, di cui ora è cittadino onorario, ricordando il regalo annesso alla conclamazione, un montone dalle lunghissime corna. “E che dire delle feste al nostro arrivo – la voce si fa più flebile, l’emozione adesso non si cela – nei villaggi più sperduti , dove per gli abitanti il solo fatto di vedere un bianco è una rarità così grande che deve essere festeggiata con musica e danze lunghe tutta la notte?”

Sensazioni forti, forse irripetibili altrove “ma… c’est l’Afrique…” conclude allargando le braccia, come per accogliere e stringere a sè tutto l’amore per quella terra, per quella gente. A presto Fulvio, lo saluto, uscendo.Lo lascio alle spalle, giungo al cancello e lo sento salutarmi, mi giro e lo vedo sventolarmi la mano, così come ho visto tante e tante volte fare là, in Africa, dai bambini, dalle donne, dagli uomini che ti salutano proprio così, al tuo passaggio, con il sorriso, con la gioia negli occhi.Lo saluto di nuovo e sventolo la mano “ciao Amadou Bolì, a presto”.

seconda parte

Loriana Dembelè, console del Mali

È una mattina leggermente piovosa, l’appuntamento è per le 10, presso la sede del consolato. È una vecchia casa che si erge in prossimità del Niger, dove a breve sorgerà un nuovo ponte, opera della cooperazione, mi pare, giapponese. Saliamo a bordo del primo taxi che incrociamo appena fuori dall’albergo, comunichiamo al giovane driver la nostra destinazione ma, come al solito, non ne conosce l’ubicazione. Capiterà spesso, pertanto impareremo a salire sul taxi non prima di esserci documentati circa la strada che dovremo percorrere. Giungiamo a destinazione, l’attesa è molto breve, la consola viene ad accoglierci e con una energica stretta di mano ci chiede di seguirla. È una bella signora sui 65 anni, ci fa accomodare su sedute in legno grezzo, dentro una stanza “maliana”, essenziale ma con diversi piccoli oggetti e tappeti e arazzi di tradizione locale. “Da circa 40 anni sono qui – esordisce – ma la mia origine è evidente, non è vero?”. Mi pareva, in effetti, di essere ancora a casa di amici, passati a salutare un paio di settimane prima, a Colle Val d’Elsa. “Sono toscana – riprende – non solo, pure senese, cioè tosta, convinta, decisa, e come no, certamente testarda”. S’intuisce immediatamente, un bel caratterino, Loriana. “Diamoci subito del tu – continua – superiamo le formalità”, in ogni occasione si evince la praticità, la concretezza, la schiettezza di questa signora, che nella semplicità trova la forza e la ragione delle cose. Ed è così anche nell’aspetto, nessuna particolare ricercatezza, ma un fascino che non ha bisogno di indossare, che è di suo. E ci conquista subito.

“Perché ho vissuto la mia vita nel Mali? Per la cosa più bella che c’è – ci racconta Loriana – per amore, quello che mi ha legato a mio marito, un maliano doc, che ho conosciuto studente a Firenze e che ho sposato, contro tutto e contro tutti”. Ne parla con orgoglio, fiera della sua storia, fiera di quell’uomo, quello al quale ha promesso, in punto di morte, che “si, continuo quello che abbiamo voluto insieme, che abbiamo iniziato e per il quale abbiamo lavorato e lottato”. Erano altri tempi, ci spiega Loriana, tempi durante i quali era normale dire “ma che fai? Non lo vedi che è negro? Non sai che problemi ci sono là?…” e tant’altro.

Già, proprio così… solo in seguito impareremo che sono neri, solo di recente non guarderemo i matrimoni cosiddetti misti utilizzando ancora però un termine orribile, come fosse un gelato) con occhi tra lo stupore e l’incredulo. “Ci siamo conosciuti nel ’63 e sposati nel ’68 – prosegue Loriana – e ho avuto la mia famiglia contro, ma non solo… dopo qualche anno, una volta conseguita la laurea, siamo andati nel Mali, dove mio marito voleva vivere, perché là, diceva, c’è bisogno di gente come noi, perché è un popolo che soffre e che muore, ed è la mia gente, il mio popolo”. Loriana è intensa, le sue parole riempiono la stanza come fossero immagini che appaiono chiare, come fosse il racconto proiettato su uno schermo, e incalza “me lo disse subito mio marito, lui era lì per studiare, per imparare, per poi tornare ed insegnare ai suoi bambini, quelli del suo paese, quelli, diceva, che faranno grande il Mali, che aiuteranno l’Africa ad uscire dalla fame, dalla sete, dalla miseria, dalla dipendenza”.

Lei lo ha sposato, lo ha seguito. Insieme hanno iniziato un percorso, lei laureata in lettere, lui in storia dell’arte. In entrambe la chiara convinzione che è da lì, dalle scuole, dall’istruzione, dalla cultura che si cresce un paese. Come negarlo? “Appena arrivata nel Mali, quella discriminazione in precedenza nei confronti di mio marito, è toccata a me, beh certo… ero io ad essere bianca!” Loriana sorride mentre parla, è un fiume di parole, ed ogni cosa riporta a quel paese, al marito, all’uomo che ha perso troppo presto “solo vent’anni è durata la nostra storia, nell’’83 una leucemia se lo è portato via in 20 giorni – riprende – o forse no, la nostra storia non è mai finita, ho promesso a lui che avrei continuato nella nostra piccola missione, per questo ho deciso di rimanere là, nel Mali, nel suo, ma anche, nel mio paese, perché come sono orgogliosa di essere italiana, sono orgogliosa di sentirmi maliana”.

Il Mali, il secondo paese più povero al mondo

Loriana è nominata console nel 1980 “il prossimo saranno trent’anni di consolato, di lavoro, di sacrifici, di problemi, trent’anni fatti di momenti molto difficili, ma anche molto belli” ne parla senza atteggiarsi, senza alcun vanto, con umiltà, normalità, non cerca lodi. “Ho conosciuto tanta gente, tanta solidarietà, tanta generosità – ci dice mostrandoci foto – da parte soprattutto di gente comune, di organizzazioni di volontariato, ma anche di enti pubblici, che ci aiutano, con donazioni, con interventi di edilizia, con la perforazione di pozzi d’acqua, e l’acqua è vita”. E si sofferma qui, su immagini che riproducono lavori di perforazione per la posa di pozzi, altre che riprendono donne e bambini mentre stanno recuperando l’acqua, con il secchio calato giù con una carrucola. Qui nel Mali sono quasi tutti di questo tipo i pozzi, nessun sistema di pompe, ma semplici buchi nella terra dentro i quali si fanno scendere secchi o otri di pelle per recuperare l’acqua. Semplici si fa per dire poiché, al di là dell’apparenza, questi scavi vengono fatti in gran parte con martelli e piccozze, data la rocciosità del terreno che non consente l’aiuto dei macchinari. “È l’emergenza prima quella dell’acqua – continua Loriana – sappiate che il Mali è il secondo paese più povero al mondo e che la mortalità infantile è nella media del 25%, un bambino su quattro sotto i 5 anni muore, mentre in alcune zone è addirittura il 43%, quasi uno su due, dovuta soprattutto alle infezioni all’intestino perché bevono l’acqua dalle pozzanghere”.

Gli parlo di Fulvio Biondi, dell’Associazione Ali 2000, quella per la quale sono lì, a documentare l’attività che svolge a favore del Mali “ci siamo conosciuti – ci dice – li ho incontrati, abbiamo all’inizio collaborato, ora si muovono bene anche in autonomia, sanno ciò che è necessario sapere, fanno ciò che è bene fare”. Ali 2000 è qui, ormai, da dieci anni, facendo lavorare aziende del luogo con personale maliano, responsabilizzando gente del posto per una serie di attività, dai controlli alle verifiche dell’avanzamento dei lavori, ma anche per l’individuazione dei luoghi dove intervenire. “Il maliano è un popolo fortemente dignitoso – spiega Loriana – la sua storia parla di grande povertà, ma sono grandi lavoratori, fieri della loro terra; il postcolonialismo ha insegnato loro un sistema sociale che funziona, quello del socialismo filosovietico, dove la distribuzione dei beni è equa, dove l’apporto di ognuno è fondamentale, vale il medico quanto chi lavora la terra, la disparità sociale non esiste, o meglio, non ancora…”.

Potrà piacere o meno, la si potrà pensare anche al contrario, ma i fatti sono evidenti, sotto gli occhi di chi attraversa questo paese, il secondo paese più povero al mondo. E il suo fascino, la grandezza di questa gente sta proprio qui, nel vivere una povertà tra le più grandi del mondo, in piena dignità, consapevoli che tanto dipende da loro, dal loro lavoro, dalla loro volontà, dalla fiducia nei propri mezzi, nelle proprie capacità. E hanno volontà e capacità da vendere, questa è la loro marcia in più.

Salutiamo Loriana con un grande grazie dentro un forte abbraccio “grazie a voi – ci dice con un sorriso sincero che sa di arrivederci – a quello che state facendo e a tutti coloro che vogliono bene al Mali”. E all’Africa tutta, aggiungo io.

Mali: la storia di un glorioso passato

Una delle più autorevoli guide descrive il Mali come “il gioiello sulla corona dell’Africa occidentale”. Niente di più vero. Questo è un paese che racchiude in sé tutti gli ingredienti per un’esperienza unica, capace di stupire anche il viaggiatore che ha raccontato, nel proprio taccuino, tutte le capitali del mondo. Il Mali è al centro di un territorio che parla di un passato glorioso, che narra di uno dei più grandi imperi dell’Africa.

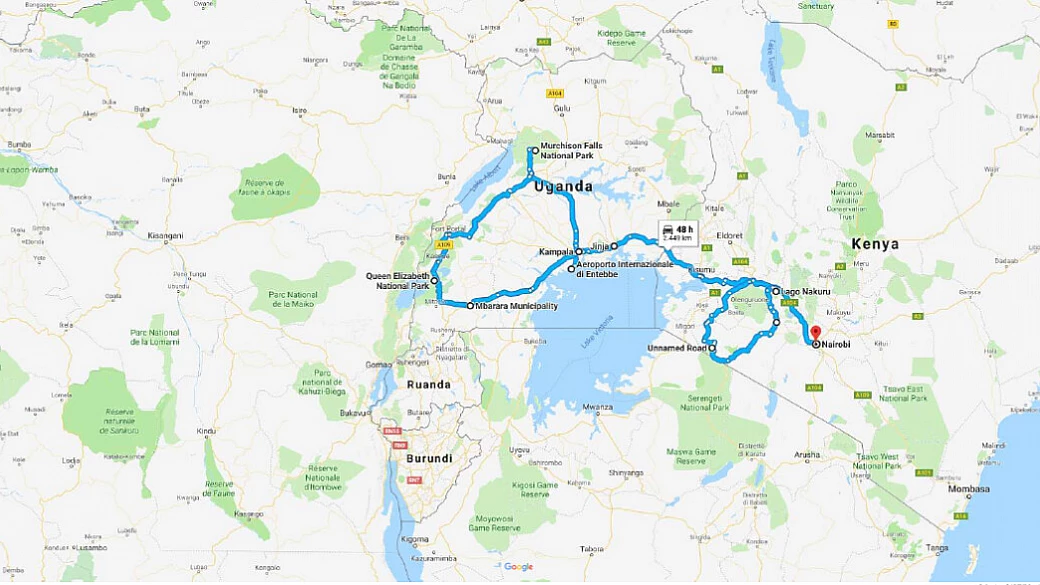

Nel nostro itinerario, disegnato e studiato con il supporto di un estimatore e forte conoscitore di quella terra, Fulvio Biondi, toccheremo quelle città che hanno fatto grande la storia di questi popoli e dormiremo anche in tenda lungo il corso del grande fiume Niger, per coglierne tutti i suoi respiri, quelli di una natura che convive in piena armonia con l’uomo, come in pochi altri luoghi al mondo. Una natura che si tinge di ogni colore, come fosse riconoscente del bene ricevuto, come volesse regalare momenti di gioia, visioni di beltà.

Guardando la cartina si nota quanto, il Mali, sia suggestivo già nei suoi confini. Tocca, con tutte le curvature, da ovest a est il senegal, il Gambia, la Guinea, la Costa d’Avorio, il Burkina Faso, per poi salire a nord con tratti dritti e precisi, come tirati con un righello, dovuti dal deserto del Sahara, che divide con il Niger, l’Algeria e la Mauritania. Il deserto e il grande fiume, sono questi i protagonisti e gli elementi che hanno determinato la storia e la ricchezza di questa terra. E che hanno tracciato il profilo di un popolo ricco di culture e di tradizioni, dai nomadi tuareg alle comunità bozo, dai fula ai dogon, tutti accomunati da una profonda fede animista, che non è stata intaccata nemmeno dall’invasione musulmana, che è oggi quasi il 90% della popolazione, mentre solo il 2% è cristiana.

Sarà però l’amico e guida dogon Mabò a spiegarci che quelli sono mutamenti avvenuti nella società solo con l’arrivo di altre culture, di altre genti, ma che il popolo maliano è interamente animista, al 100%. Andrà oltre Mabò, cercando di convincerci che l’intero popolo del mondo è animista, parlandoci del rapporto che i nostri antenati avevano con gli elementi della natura, con i simboli, gli animali e lo ascolteremo con tanto interesse, perdendoci qualche passaggio, laddove il bambarà, la lingua locale, ha la meglio sul francese.

Una povertà combattuta con dignità

Senz’altro il sistema sociale che regola il Mali del dopo colonialismo è tra i modelli dell’Africa occidentale. La realtà, comunque, è quella della quasi totalità dell’Africa. Una realtà che non ha mai smesso di parlare di fame, di sete, di malattie, di miseria, di morte. Grande merito, tuttavia, va riconosciuto a questo popolo, capace di vivere in pace e stabilità grazie ad un sistema democratico, forte di un passato che ha insegnato, in una filosofia socialista filosovietica, il valore del lavoro e dell’equità. Non manca, pare superfluo sottolinearlo, una diffusa corruzione, tale da garantire grandissime ricchezze a pochissimi, ma questo, si sa, non fa più notizia da nessuna parte del pianeta. Purtroppo questa perfida pratica, laddove può comportare minore potere d’acquisto per la quasi totale comunità, da queste parti provoca, più semplicemente, la morte. Ed ecco che, a fianco del plauso che la comunità internazionale ha voluto riconoscere a questo paese, in quanto pacifico e stabile, sul rovescio della medaglia c’è ben stampato che si tratta di un popolo che vanta il primato di 2° più povero al mondo. Qui la malnutrizione è a livelli altissimi, l’analfabetismo supera l’80%, la mortalità infantile è del 25%, per raggiungere, in alcune zone, il 43%. E alla fine si cade sempre là, su questo generoso, sensibile, amabile mondo occidentale che, in quanto ricco, per dare un senso a questi galattici incontri del G8, sconta al Mali, dal debito acquisito, “ben” 40 miliardi di dollari. Peccato che, come ricorda Sergio Marelli, presidente della rete delle ONG italiane, il suo debito ammonti a oltre mille, cosicchè il suo governo svuoterà le casse per rincorrere, inutilmente, il risanamento di un debito che piegherà per sempre le schiene del suo popolo.

La salvezza nelle tradizioni, nella cultura, nella musica…

Come in gran parte dell’Africa, anche nel Mali si sta lottando per conservare i propri costumi, le tradizioni e lo stile di vita che è vitale patrimonio di una civiltà. Questo, tuttavia, pur non chiudendosi all’avvento della cultura moderna, denunciando quelli che sono i tratti caratteriali della sua gente. Aperti e tolleranti, fortemente predisposti ai contatti umani e alle relazioni personali, i maliani, pur coscienti delle gravi condizioni nelle quali versano, rimangono un popolo assai ottimista. Amano ballare, condividere i momenti di festa, divertirsi e gioire che è il loro modo per esorcizzare lo stato di miseria nelle quali versano, ma anche per dare risposta a quella elementare consapevolezza che la vita è un valore assoluto, che và onorato e celebrato. Tutto questo è racchiuso nelle loro danze, nei riti, nella musica. E nei loro occhi, nei loro sorrisi, nelle mani che stringono le tue, come un fratello, un amico.

È la forza di una fede che muove il mondo, la fede per la vita, che porta a lottare, a crederci. Ed è così, che ti dicono, che la vita va vissuta, sempre, fino in fondo, comunque essa sia. Perché è il bene più grande al mondo, questo ti vogliono dire, loro, bambini, donne e uomini, poverissimi di materia, ma grandi nell’animo.

terza parte

È Mali: prima tappa Bamako

L’arrivo a Bamako è un deja vù, solita marea di un umanità in perenne agguato. L’ambita preda bianca non ha scampo, scende le scale dell’aereo rassegnato, non potrà opporsi, diventerà ostaggio. E si prepara al sequestro, sventolando bandiera bianca. La marea arriva e travolge tutto e tutti. È la devastazione della psiche, uno stordimento totale. E gioca contro anche la stanchezza. Un viaggio, questa volta, lungo circa 12 ore. Milano-Parigi, poi Parigi-Bamako, la capitale del Mali. Uno scalo dopo poco più di 90 minuti di volo, un’attesa di circa 3 ore per salire sul Boeing dell’Air France che ci porta a destinazione. Seguono le solite pratiche doganali, con compilazione di moduli e presentazione dei documenti, poi ritiro dei bagagli che, magicamente, sono già contesi da decine di falchi neri. Tutto questo ancor prima, quasi, di capire se i bagagli sono i tuoi, se ci sono tutti, e ancor prima di aver messo a fuoco dove ti trovi, dove sei diretto, come, quando e perché. Quel tentativo di riprendere un minimo di lucidità è vanificato dall’assalto fulmineo che i tuoi aggressori hanno pianificato. E allora ti devi sottoporre a quella tecnica già praticata, consistente in un isolamento mentale di pochi istanti che permettono di effettuare 3 lunghi, profondi respiri, ossigenare così il sangue, per quella carica di energia e di minima lucidità, indispensabile alla trattativa con i tuoi sequestratori. Sono almeno una dozzina, alcuni si preoccupano del cambio valuta con le banconote già in mano, altri di accompagnarti a destinazione, altri ancora di darti l’alloggio, altri di farti da guida per i giorni a venire, di procurarti un auto, schede telefoniche, oppure artigianato, cibo, fumo e anche donne. Tuttavia noi potevamo stare tranquilli, forti del fatto che dal nostro hotel erano venuti a prenderci per accompagnarci a destinazione. Bastava così dire loro “pa problem, nous avons dejà la guide”. E allora testa alta, a cercare di superare la muraglia di neri maliani che ci circondava, per individuare quel cartello che riportasse la scritta “mr. Rossi” e uscire definitivamente dall’incubo. Ma l’Africa è terra di mille sorprese, più o meno carine… Cosicché scopriremo che il driver del nostro hotel aveva sbagliato giorno, e che quell’agognato cartello lo aveva certamente sventolato, ma, ahinoi, la sera prima. Sconfitti ed esausti, ci pieghiamo alla volontà dei nostri predatori, e cederemo alle loro richieste. Cambiamo così un po’ di euro in cfa (leggasi safà), la valuta locale, compreremo un tot di schede telefoniche Orange, dissequestreremo le nostre valigie, dando la prima delle tante mance che verranno a chi se ne era impadronito, contratteremo per il trasfert in albergo con il più energico dei driver, il quale ci pigierà dentro un’improbabile Peugeot, forse 504. E, inghiottiti dai sedili avvolgenti in quanto sfondati, e sommersi dai nostri bagagli che ci opprimono e ci sovrastano, decidiamo di non volerne più sapere nulla, che quell’uomo può fare di noi ciò che vuole. E così, sconfitti ed annientati, ci consegnamo a lui, per sempre vinti fisicamente e psicologicamente. Ma non ne approfitterà, ci porterà all’Hotel Tamanà, la nostra prima tappa, lo liquideremo con il pattuito e, sorridente e divertito, scaricherà i nostri bagagli e li lascerà nella hall. Intanto noi stiamo lentamente prendendo coscienza, di lì a poco inizieremo a capire il come, il quando, il perché!

Bamako, il prezzo dello sviluppo

Non è una città, non è un villaggio. Il caos è devastante, come da tipica grande città africana. Lo smog è indescrivibile, come sopra. Bamako è la capitale di uno dei più grandi paesi del continente nero. È laddove si concentrano le sedi delle istituzioni, delle ONG, delle società di import export. Bamako è il fumante scoppiettante motore del Mali, il centro nevralgico degli affari, dove si decide, nel bene e nel male, la sorte di quasi 11 milioni di persone. Tuttavia Bamako è rimasta, per ampi tratti, quell’originario villaggio di pescatori bozo che era un tempo. Incapace di crescere, di strutturarsi, di rappresentarsi “capitale”, rimane oggi un groviglio di strade devastate, sterrate e sconnesse, ad unire i vari quartieri di una città che ha pagato caro il prezzo dello sviluppo.

Divisa a metà dal corso del grande Niger, il fiume che attraversa gran parte del Mali portando con sé le sue marroni acque infette, Bamako è un agglomerato di tante baracche e poche case, dove vive una popolazione di circa 1 milione e 300mila persone, tra commercianti (tantissimi), pseudoguide turistiche (che spuntano come funghi ad ogni angolo di ogni strada), artigiani (che propongono oggetti tra i più belli della tradizione africana), poi taxisti con auto o mobylette (motorini), autisti di pulmini (pubblici e privati), e poi donne, che sfilano rette come modelle, ma solo per portare sulla testa, con incredibile equilibrio, ogni ben di dio, in architetture alte più di loro. Infine bambini, tanti bambini, alcuni che vagano in gruppo, altri a terra seduti o sdraiati, altri che accompagnano la mamma o la nonna cieca o storpia chiedendo una moneta o un cadeau.

Questa è Bamako, e tant’altro. Sarà subito la prima mattina, e alla buonora, che faremo conoscenza con Hamoyè Traorè, quello che ci farà da faro, la nostra guida, il nostro angelo, per tutto il nostro soggiorno maliano. Hamoyè è un ragazzo trentenne che vive a Bandiagara, il centro dei Pays Dogon, la nostra meta. È il driver di Fulvio e degli amici di Ali 2000, ogni qualvolta scendono qui per controllare i lavori dei pozzi d’acqua, per verificare l’avanzamento dei lavori, per sondare quelle zone che hanno maggiore necessità di acqua. Ha portato con sé, questa mattina, il suo compagno d’infanzia, Amadou (uno dei tanti Amadou che conosceremo), che da Bandiagara si è spostato in capitale per studiare, dove a breve conseguirà un diploma. Amadou ci farà da guida in questi giorni di Bamako, portandoci in visita al Musèe National, interessantissimo per l’ampia collezione di maschere e statue, tessuti e reperti archeologici, oltre ad una bella riproduzione della Moschea di Djennè. Solo la sorveglianza appare un po’ troppo rigida, soprattutto nel padiglione dei bogolan, stupendi tessuti dipinti secondo una complicatissima tecnica fatta di tanti piccoli nodi.

Poi andremo al Grand Marchè, dove migliaia di banchi espongono ogni mercanzia, invadendo una bella fetta di città, trasformando le vie in un’immensa delirante giostra di colori e di odori. E la visita diventa una via crucis, tutti ti chiamano, ti offrono, ti chiedono, camminandoti al fianco per tutto il tempo, in un crudele gioco a chi cede per primo, se loro con i tuoi “s’il vous plait” (per favore), e “fishez-moi la paix” (mi lasci in pace), o tu quando ti accorgi che non demordono, che rimarranno lì, attaccati come un tatoo sul braccio, francobollati. E la partita è quasi sempre persa, il risultato mai in discussione, alla fine 3 a 0 per loro e ti riempirai le tasche di ogni cosa, svuotandole di safà. Amadou ci vedrà un po’ frastornati e per riprenderci ci porterà al Point G. Lassù è l’ideale per rilassarsi un po’, per recuperare le energie andate sgretolate. Point G è il punto più alto a ridosso della città, una scarpata dalla quale si apre una bella veduta sul Niger e su Bamako, questa baracca di capitale. Staremo seduti lì qualche minuto, immersi nel verde africano, sotto un cielo azzurro che diventerà là, più in fondo, quasi rosso, o arancio intenso, per poi farsi, in prossimità dell’orizzonte, più cupo, più violaceo. Da qui, in alto, tutti i colori del nero, quelli della pace, della serenità, la sotto quelli del caos, dello smog, della frenesia, ma anche i colori della vita, delle mani che lavorano, che si stringono, per la voglia di crederci, di farcela. È l’Africa, l’altra parte di te, che questa volta si chiama Mali.

Hamoyè, il nostro angelo maliano

Un bel portamento nel suo fisico asciutto (accentuato dal periodo di ramadan), alto, occhi vispi e una bocca che quando ride gli copre tutto quel viso furbetto che ha. Hamoyè ha, nella risata, riassunto il suo tratto caratteriale. Giocoso e gioioso, spiritoso e di buona compagnia, mai cupo nemmeno nei lunghi digiuni musulmani, sarà, per tutto il nostro soggiorno maliano, la nostra ombra, il nostro faro, la nostra stella polare. Anche in quei momenti in cui cadremo nello sconforto, nella sfiducia, alzeremo gli occhi al cielo e Hamoyè sarà là, ad indicarci la via. Verremo travolti da cali fisici, stanchezza, colpi di sole e caldo, a volte tutto questo insieme, ma l’angelo Hamoyè allungherà una mano e ci trarrà in salvo. Magari dopo una sguaiata risata a tuttabocca.

È di Bandiagara, il capoluogo dei Pays Dogon, l’abbiamo conosciuto attraverso Ali 2000, poiché è la guida scelta da Fulvio e compagnia quando, ogni anno, raggiungono quei villaggi per controllare i lavori dei pozzi. E lui, a bordo di una Nissan Patrol noleggiata, svolge il suo lavoro di driver, o meglio, di chauffeur. Lo pagheremo 800mila safà, circa 1200 euro per 25 giorni circa, più il carburante. A lui rimarranno, ci dice, circa 1000 safà al giorno, 15 euro. Un discreto guadagno, per l’economia di quei luoghi. È però vero che se li guadagnerà tutti, Hamoyè, quei 370 euro. Percorrerà tanta strada, guaderà fiumi e laghi, solcherà gigantesche dune di sabbia, immense buche di terra rossa, si arrampicherà su roccioni incredibili. E alle nostre facce tra il basito e il preoccupato, faranno eco le sue sonore chiassose risate. È bello sapere che nulla è impossibile, ad ogni nostra richiesta la risposta è “ce pa problem” o, nel peggiore dei casi, “ce possible”. L’inarrestabile Hamoyè sembrava uscito da qualche cartone animato giapponese, dove la palla match di un incontro di volley veniva messa a segno con una schiacciata colpita a 18 metri di altezza da un giocatore della statura del ministro Brunetta. Lui era l’anti “ce pa possible”, tutto si poteva. E sarà stato anche in quella chiave ottimistica che aveva dato inizio alla costruzione della sua casa. Si, perché tra i suoi obiettivi, al primo posto una sua casa, dove andarci a vivere con una moglie, anche se imposta dalla sua famiglia, così come vuole la tradizione maliana. Nessun rapporto, nessuna frequentazione, nulla. Così fino al giorno della cerimonia, dopodiché via libera, figli a gogò, senza limiti, visto che il Mali registra uno dei tassi di natalità più alti a livello mondiale. Da qualche mese, purtroppo, Hamoyè aveva dovuto interrompere i lavori alla casa, poiché le finanze non gli consentivano di proseguire. “C’est tres jolie” ci diceva della casa, mentre si avvicinava al nuovo quartiere, dove era in costruzione. Come tutte, anche la sua in “banko”, fango, così sono le costruzioni di Bandiagara, come quasi tutte quelle che vedremo lungo il nostro viaggio. Conosceremo la sua famiglia, il babbo e la mamma, poi i fratelli e le sorelle, il nonno e qualcun’altro non identificato. Stringeremo la mano ad una dozzina di parenti, prima di montare, obbligatoriamente, sulla mucca che stazionava nella corte, prestigio della famiglia. Trascorreremo tante giornate con lui, lo apprezzeremo come driver, come cuoco, come guida, come compagno di viaggio, ma soprattutto come persona, onesta e leale. E gran lavoratore, Hamoyè, il nostro angelo.

quarta parte

La sveglia è di prima mattina, la trasferta che andremo ad affrontare è lunga ed impegnativa. Lasciamo la capitale Bamako e prediamo direzione nord est, obiettivo Djennè. Per coprire i 510 km. Di distanza ci vorranno oltre 12 ore di jeep, superando ogni avversità climatica. Dal caldo più opprimente, ad una pioggia torrenziale che ha ancor più devastato il fondo stradale, quasi interamente di terra battuta. Le buche sono ora voragini, le banchine scivolosissime trappole. Hamoyè trasmette pur sempre sufficiente tranquillità, anche lungo quei tratti dove l’acqua che scende a dirotto toglie quasi totalmente la visibilità. Alcune tappe sono necessarie per distendersi le gambe atrofizzate e per rifocillarsi di matoke, piccole banane, presso quei mercatini che si incontrano lungo la strada, in corrispondenza dei villaggi abitati. Con la solita confusione, solito assalto di venditori e bambini, soliti odori, fumi, polvere. Giungeremo al Port de Seymani verso le 8 di sera, da qui un’imbarcazione ci condurrà a Djennè, che sorge su un’isola al centro del fiume Bani. Sarà una traversata breve, ma da incubo, sotto l’acqua che continua a scendere senza tregua, dentro una confusione da stordimento. La stanchezza non aiuterà ad affrontare quel tratto con la necessaria energia, nei nostri pensieri anche la possibilità che “non ce la faremo mai”. Si, perché quella specie di imbarcazione che traghetta auto, motorini, persone, animali ed ogni ben di dio, da una riva all’altra, che non riuscirà ad accostarsi e dovrà imbarcare a circa 200 metri dalla terraferma, suscita nient’altro che inquietudine. Saremo costretti ad immergerci nel fiume ed eseguire una “manovra africana” per salire, con buona rincorsa, sulla barca! L’acqua arriverà quasi a livello dei finestrini, dalle nostre facce spiccano due occhi fuori orbita, come biglie in procinto di cadere. Hamoyè darà sfoggio delle sue qualità di grande driver attraversando con grande sicurezza il tratto di fiume e posizionando la vettura sul traghetto in modo perfetto. Quello che ci segue no, poiché finirà la sua corsa tamponandoci. E la biglia è sempre più sull’orlo dell’orbita oculare, avvicinandosi sempre più rischiosamente al vuoto. Il poi è un ricordo offuscato, sfiancati e totalmente basiti, riusciremo appena a mettere qualcosa in pancia, prima di cadere nell’oblio di un profondo sonno al quale non opponiamo minima difesa.

Djennè: sito Patrimonio dell’Umanità

L’Unesco lo riconosce come tale, e a piena ragione. Djennè, con i suoi 22mila abitanti, è una delle località più affascinanti dell’Africa occidentale, che racchiude in sé tutti gli elementi caratterizzanti del continente nero. All’animato mercato del lunedì, tra i più pittoreschi d’Africa, fa da contrasto la tranquillità del villaggio, snodato sulle sue labirintiche vie. Sono necessari un paio di giorni per visitare Djennè e come guida sceglieremo, anche perché non v’è altro, John Travolta, uno smilzo cinquantenne, occhialini tondi, fisico che non concepisce muscolatura. Lo incontriamo per la prima volta, ci ricorda lui (noi lo avevamo rimosso), la sera del nostro arrivo, quando già, la giornata, ci aveva riservato di tutto e di più. La ciliegina era lì, presso il nostro albergo, in attesa che giungessimo a destinazione. Allunga la spigolosa mano e si presenta “piacere, sono John Travolta”. Dovremmo aver pensato, in quel momento, che stavamo vaneggiando, che era tutto finto, un incubo, un film che si stava girando nella nostra testa, dentro ciò che rimaneva della nostra povera mente. Probabilmente percepita la nostra perplessità, lo smilzo mette mano alla tasca della sua lunga veste bianca ed estrae un documento, il patentino di guida turistica, sul quale è riportato esattamente nome e cognome: John Travolta. Dopo questa esibizione che gli conferirà, evidentemente, sicurezza, cercherà, però senza successo, di conquistarci con la sua simpatia, ci racconterà qualche episodio, secondo lui, spiritoso. Capirà, abbastanza presto, attraverso i nostri eloquenti sguardi, che sarà sua convenienza portarci in visita alla città, lasciando perdere il suo appeal. Lungo il percorso, tuttavia, parecchia gente lo saluterà proprio come John, e gli dovremo così riconoscere una certa popolarità. La prima visita è alla Grande Mosquèe, la più grande costruzione in fango del mondo. Qui l’accesso è consentito solamente ai musulmani, come annuncia il cartello posto al suo ingresso. La potremo solo apprezzare dall’esterno, quindi, ammirandone la maestosità e l’aspetto quasi fiabesco che trasmette. “Risale agli inizi del ‘900 – racconta John – ma sorge laddove, nel 1280, fu edificata quella precedente lasciata cadere in rovina nell’800”. Si notano, sporgenti dalle pareti esterne, numerose travi di legno, che caratterizzano l’edificio e che fungono da sostegno per le scale e le assi messe per la risistemazione della struttura. “Sono circa 4mila le persone che, ogni anno, si offrono volontarie per la riparazione del rivestimento esterno, completamente in fango” ci precisa la nostra guida. Sulla piazza della Grande Moschea migliaia di persone animano il mercato, come ogni lunedì. Un esercito di commercianti, tanti giunti già la sera prima, propongono ai tantissimi acquirenti locali, ogni cosa. Qui il turista non è bombardato dai venditori, poiché il mercato si muove maggiormente sullo scambio delle proprie merci tra gli ambulanti stessi e ci si troverà, forse unico caso africano, a dover chiedere informazioni sulle cose esposte.

Nel corso della visita, John ci racconterà di essere nato lì, a Djennè, di avere genitori e nonni originari di quella città, una tra le più antiche dell’Africa occidentale. “Qui il tempo ha portato pochi cambiamenti – ci spiega John – anche se le ricchezze date dal commercio trans-sahariano che aveva fatto di Djennè uno dei centri più importanti del XV secolo, sono rimaste solo un lontano ricordo”. Tolte le vesti da simpaticone, John si mostra assai più convincente in questa veste di guida. È l’ora di pranzo ormai, il sole batte dritto sulla nostra testa, decidiamo così di rientrare in albergo, pranzare e riposarci per una tranquilla passeggiata pomeridiana. Il giorno seguente visiteremo Jennè-Jeno, a soli 3 km. Da Djennè, un luogo che emana il fascino di una storia antica. Sarà Mohamad, un amico di John, a farci da cicerone qui, un antico insediamento che risale all’incirca al 300 a.C. E che, dai ritrovamenti di utensili e suppellettili, pare sia stato uno tra i primi villaggi dell’Africa a fare uso del ferro. L’emozione si fonde con lo stupore, poiché cammineremo sopra migliaia di piccoli e meno piccoli pezzi di coccio, di materiale ferroso, di pietre e di quant’altro, tutti originali frammenti che raccontano l’antichissima storia dell’umanità. Dopo essere stati tentati di raccoglierne alcuni, li lasciamo lì, a terra, dove sono da millenni, a continuare a parlare di civiltà lontane, per poterne parlare ancora alle civiltà che verranno. È sera, rientriamo in albergo, domani si parte per Moptì.

Moptì: l’industria del turismo maliano

Sono poco più di 130 km. Quelli che percorreremo per giungere a Moptì, ma sembrerà di averne percorsi 500mila per l’abissale differenza con quei luoghi che abbiamo da poco lasciato. Anche in questa trasferta non ci siamo fatti mancare niente. Prima tappa a Sevarè, per un saluto all’amica particolare del nostro Hamoyè. Lei, Marie, insegna in una scuola statale e la raggiungeremo lì. La vediamo venirci incontro con 4 bambini addosso, uno in spalla, uno in braccio, due nelle mani. Pochi minuti per qualche chiacchiera e l’occasione per lasciare a lei qualche centinaia di penne bic acquistate prima della partenza dall’Italia. Proseguiamo e superiamo alcuni ostici ostacoli causati dalle precedenti piogge, tra i quali una buca enorme diventata lago. Dentro, in una marrone acqua fangosa, un gruppo di una ventina di bambini, che si divertono tra loro, guadagnando anche qualche safà. Come? Semplice. Spingendo le malcapitate auto che devono attraversare quel lago, altrimenti impossibile da superare. 1000 o 2000 o 3000 safà, a seconda di chi vedono alla guida del mezzo è il prezzo del servizio, che si paga, comunque, assai volentieri. Dopo altre varie peripezie, eccoci a Moptì, una caotica città di oltre 100mila abitanti, dove comanda l’industria del turismo, organizzato così, come viene. L’impatto è quello di sempre, eccetto per Djennè, poiché il visitatore viaggiatore, ancor più se dall’aspetto del tipico turista occidentale, è preso d’assalto da una miriade di guide, venditori di artigianato, procacciatori di clienti, proprietari di pinasse che, al grido di “monsieur”, “garcon”, “madame”, “mon ami” ti stringono ai fianchi e ti tolgono il fiato. Così è anche per noi. Solita tattica, breve pausa, profondo respiro e si riparte. L’albergo che abbiamo scelto sembra fatto apposta, si chiama “Ya pas de probleme”, frase che abbiamo sentito mille volte, allo stremo delle forze, sul punto di non farcela più, gli amici africani che avevi al fianco in quel momento ti rassicuravano proprio così: “ya pas de probleme”. Sistemazione dignitosa per 25mila safà, circa 40 euro a camera con prima colazione. È l’ora di pranzo quando saremo nella hall dell’albergo, dove scaricheremo, per l’ennesima volta, tutti i bagagli, per organizzare la tre giorni di pinasse.

La prima tappa di Moptì è la banca, per un cambio valuta. Fuori stazionano alcuni agenti, dietro la cassa pure, o così sembra. Un ragazzone alto e ben messo, prima ci inquieta, complice la sua divisa marroncina tipo militare, poi diventa più rassicurante e cordiale e ci cambierà gli euro in safà, contandoli 6 o 7 o 8 volte. Il Niger a Moptì scorre per un gran tratto, attraversando l’intera città. Proprio nei pressi della banca troviamo il contatto per la pinasse, lì concluderemo l’affare. Ora si va al mitico Restaurant bar Bozo, frequentatissimo locale segnalato da tutte le guide, che si affaccia sul fiume. Attraverseremo il solito devastante mercato, presso il quale agganceremo alcuni venditori che non riusciremo a scrollarci fino alla partenza del giorno dopo, sfileremo a fianco del suggestivo cantiere dove vengono costruite le pinasse, e faremo l’ingresso al Bozo. Si sono fatte le 2 del pomeriggio, l’appetito dovrebbe essere soddisfatto da alcune brochette avec frites, tanto per cambiare. Attenderemo una buon ora e, nel frattempo, dalla bella terrazza sul fiume, saremo letteralmente catapultati all’interno, dentro una cupa e triste stanza, in quanto, nel giro di pochi minuti, quel caldo sole che illuminava Moptì era sparito dietro a nerissime nuvole di uno spaventoso temporale tropicale, portato da un vento fortissimo, che aveva levato un’enorme quantità di terra rossa e che aveva completamente modificato la fisionomia dell’ambiente circostante.

La sera, dopo un pomeriggio di riposo, l’appuntamento è nuovamente al Bozo, per poterlo apprezzare e godere nella sua veste migliore, quella della sera, quando le luci del cielo riflettono nel fiume, così come quelle delle barche che arrivano e che partono, con il loro sordo rumore, con il chiacchierio delle genti, che lavorano proprio lì, sotto la terrazza di questo vissuto e trascurato locale, carico di un fascino inimitabile. Scorrono le ore, serene, come un’estasi. Improvvisamente si alza un canto, un inno alla fede. Non c’è stanchezza, non c’è fame, non c’è nulla che può fermare questo rito religioso. E, come d’incanto, l’ultima preghiera sostituisce il battere dei martelli sulle assi di legno, del cantiere a fianco. Potrebbero essere le 10 o le 11, la notte è arrivata, ma il lavoro non cessa. Solo il richiamo di Allah sospende per qualche minuto il frenetico lavoro degli operai. Qualche minuto, giù in ginocchio, a flettere il corpo verso terra, rivolti alla Mecca, tutti insieme, tutti uniti, in una preghiera che si fa canto, per un credo che si fa adorazione.

In pinasse verso Korioumè

La sensazione è quella di vivere fuori dal corpo, unirsi all’acqua e diventare un solo elemento. Oppure disperdere la propria materia nell’aria e diventare aria. Acqua e aria, gli unici elementi con i quali vivi, ti confronti, dentro un’esperienza unica, inimitabile, la traversata del Niger. Il giorno precedente abbiamo concluso la trattativa con uno dei tanti proprietari di pinasse, un maliano dalla stritolante stretta di mano, che ci combina un prezzo di favore, secondo lui, per il noleggio dell’imbarcazione. Sono 600mila safà, compresi due uomini dell’equipaggio, uno alla guida, l’altro allo scarico dell’acqua, quella che lascia il motore, forse di raffreddamento, o quella che imbarca forse, dal Niger. Circa 100 euro ci pare un prezzo ragionevole, pertanto accettiamo e siamo qui, nei pressi della barca, di buon ora, secondo l’appuntamento. Dormiremo in tenda per due notti, sulle rive del fiume, mangeremo riso liofilizzato e qualche matoke, che terremo, insieme a tutta l’attrezzatura, nella mitica caisse cuisine.

Scivolare lentamente sull’acqua e perdersi nella visione di un orizzonte, nei colori di un tramonto. Volare sopra ogni cosa, non sentire il peso di nulla, nessun pensiero, nessun qualcosa. Niente. Poi, d’improvviso, su quel filo di terra che divide l’acqua dal cielo, delle voci, delle piccole braccia che si muovono, che salutano. Piccoli bambini, fanno ciao con la mano, anche i più grandi, anche le mamme, tutti accorrono poi, per salutare il tuo passaggio, che seguono fino a quando si fanno piccoli, sempre di più, fino a sparire, sul filo dell’orizzonte. Sono piccoli villaggi, antiche etnie, che vivono qui, lungo il corso del fiume, sono bozo, fula, songhai, e anche tuareg. Vivono di pesca, di caccia, si spostano, dove la vita si fa un po’ meno difficile, dove si riesce a sopravvivere forse un po’ di più. Scenderemo a Niafunkè, un piccolo villaggio, staremo con loro qualche ora, con tanti bambini che corrono verso di noi e ci prendono per mano, la tengono stretta, tanto che non vorresti mai più lasciarla.

Ore e ore lungo il fiume, di sopra il cielo. Lo sguardo spazia e si perde nel nulla. Nella mente gli occhi che hai incontrato, che ti hanno guardato, che ti hanno fatto guardare dentro. Poi le immagini di mille sorrisi, le mani che hanno stretto la tua. E che senti ancora stringere. Sono giorni, questi, di introspezione, di confronto con te stesso, con il tuo mondo, con quello che conosci. E che non capisci, forse perché non ti piace. Forse perché quello che l’uomo ha costruito non è il mondo che vorresti, non è un mondo giusto…

quinta parte

Giungiamo a Timbuctù stremati. Di fame, di sonno, di caldo. I 3 giorni di pinasse hanno lasciato il segno, le notti trascorse in tenda lungo il Niger non hanno portato riposo. Sono poco più delle 2 del pomeriggio quando arriviamo a Korioumè, il porto di Timbuctù, che dista una quindicina di chilometri. Dovevamo trovare lì, ad attenderci, Hamoyè che avevamo lasciato a Moptì qualche giorno prima. Passeranno invece un paio d’ore prima di vederlo giungere, un paio d’ore lunghissime, interminabili. Il sole picchia dritto sulla testa, la stanchezza ha neutralizzato ogni energia, poi fame e sete. Le scorte d’acqua sono terminate in mattinata, il riso cucinato qualche ora prima era servito solo ad aumentarci l’appetito. Meglio non stava Hamoyè, lo si capisce appena lo vediamo arrivare. Il suo ritardo era dovuto al diluvio caduto il giorno precedente, che noi avevamo scampato, ma che invece a lui aveva comportato un cambio di programma. Uno snervante viaggio, attraverso strade divenute fiumi, buche enormi fattesi laghi. Oltre il solito sorriso gioioso, erano evidenti ore e ore di fuoristrada, su e giù lungo un percorso che più somigliava a montagne russe che ad una strada. Arrivava da Douentza, meno di 400 chilometri, una distanza che si può coprire, con queste strade, in circa 8 ore. “13 ore di jeep ci sono volute” ci dirà, tirando un lungo sospiro. In sua attesa, la visita al villaggio di Korioumè si è consumata in uno stato di parziale coscienza, con i soliti piccoli bimbi che si attaccano alle nostre mani per accompagnarci lungo le spoglie strade di un borgo che riuscivo a malapena a capire. Una breve sosta in una specie di campement, una struttura dove si mangia e si dorme, per bere un’aranciata in una specie di bar al suo interno, per scoprire tutto il senso di vuoto che emanava quel posto. O forse eravamo svuotati noi, tant’è che il ricordo è sfuocato, nebbioso. Come nebbioso è l’arrivo a Timbuctù. Con le ultime misere forze scendiamo i bagagli dalla Patrol, aiutati dal personale dell’hotel e dall’infaticabile Hamoyè. Solo il tempo di prendere visione della camera, dentro la quale scorgiamo con grande sollievo un climatizzatore, per trovarci catapultati in una tempesta di sabbia. Saliamo sulla terrazza e, al posto del cocente sole di pochi minuti prima, un vento fortissimo che solleva la sabbia del deserto che proprio lì inizia la sua immensa distesa. È verso nord, dove il Sahara prende il posto del Sahel, che il cielo si è fatto grigio scuro, dove la tempesta avanza. Non riesco più a tenere gli occhi aperti, polvere, terra, sabbia volano e pizzicano la pelle, lo scenario è quello di un altro mondo rispetto a quello di qualche minuto prima.

Timbuctù, dove finisce la civiltà

Ci sono alcuni luoghi al mondo che sono nell’immaginario di ognuno di noi. Che forse non sappiamo bene, o per niente, dove si trovino, in quale parte del pianeta, a quale latitudine. Che però abbiamo memorizzato, pare da sempre, chissà per quale strana logica mentale, per quale combinazione chimica cerebrale. Sono nomi di località che ricorrono, come fossero mete delle nostre vacanze o paesi della nostra infanzia. Eppure non li abbiamo mai visti, manco sulla cartina, manco sul mappamondo. Timbuctù è uno di questi. Timbuctù non fa parte certo delle tappe normalmente proposte dai tour operator o dall’agenzia di viaggio di fiducia. Timbuctù non sarà stata tra le mete consigliate da amici, nemmeno avremo parlato di lei con frequenza. Tuttavia il suo nome risuona, come una musica spesso sentita, nella nostra memoria. Ma forse una ragione c’è. Nel disegno della grande giustizia, superiore a quella dell’uomo, certe regole si sono imposte, senza forza, con estrema naturalezza. Ed è così che la storia di grandi popoli, di paesi, di persone, giungono a noi e diventano parte di noi, così, inspiegabilmente. Forse è questa la ragione che spiega il fenomeno chiamato Timbuctù, per secoli emblema del mistero di questo continente. Una storia ricca, carica di magia, di leggende, Timbuctù è stata l’agognata meta di grandi viaggiatori, richiamati qui dal fascino di un luogo ai confini della terra.

Hamoyè, il nostro driver, ci presenta Kalil, un ragazzo tuareg che ci farà da guida in visita alla città. Kalil ha 28 anni e vive qui, in città, per circa otto o nove mesi all’anno, quelli di maggiore turismo. “Sono sempre meno i turisti che vengono qui – ci dice Kalil – in particolare sono calati i francesi, mentre sono cresciuti un po’ gli spagnoli e gli italiani”. Lui, alcuni mesi, li trascorre nel deserto “perché quella è la mia casa – precisa – là sono nato, là vive la mia famiglia, qui vengo per lavorare, ormai da una decina d’anni”. È un bel tipo Kalil, forte personalità, un bell’aspetto, quel carisma che gli consente di procurare clienti anche per altri suoi amici colleghi, quando lui è già impegnato. Le conoscenze che ha acquisito, la fiducia che si è guadagnato, gli permettono di svolgere un’attività al servizio del viaggiatore a 360°.

Sulla terrazza dell’Hotel Hendrina Khan ci raggiunge la mattina seguente per iniziare la visita. La notte non è stata sufficiente per recuperare le energie disperse nei giorni precedenti, ma la voglia di scoprire questa mitica città è grande, la carica emotiva lavora su quella fisica e la vince. Dopo la bufera della sera precedente, durata solo qualche ora, ma sufficiente per portare sabbia ovunque, ora splende il sole, mentre una luce chiarissima, quasi accecante, fa strizzare gli occhi. “C’è tanto da visitare qui – ci spiega Kalil – saranno giorni intensi”. Ci chiede se siamo pronti a scarpinare per le vie di Timbuctù, rispondiamo affermativo. L’immancabile turbante blu, classico tuareg, è per proteggersi dal sole e dal calore, cosicché ci convinciamo di dotarcene uno anche noi, 4000 safà (poco più di 5 euro) per 4 metri di stoffa. E da lì abbiamo chiaro subito che acquistare a Timbuctù è, più o meno, come fare shopping nel Principato di Monaco. La conferma l’avremo quando, in una bottega che recava fuori la scritta “emporio”, pagheremo circa 20 euro un dentifricio, 3 bustine di un detersivo (che non lava) e una piccola confezione di sapone liquido. “È un prezzo per touba (uomo bianco)” ci spiegherà sorridendo Kalil, mentre pazientemente avvolge la nostra testa nel turbante blu, disegnando nell’intreccio, la scritta “Dio” in arabo “è così che si indossa” ci dice. Poi, per farci capire, scriverà in arabo, quella parola, su di un foglio.

Timbuctù: una passato di prestigio, fascino, ricchezza

Concordiamo con Kalil, per questi 2 giorni, 40mila safà, circa 55 euro, e riteniamo la richiesta abbastanza congrua, anche in considerazione del fatto che la visita alla città, o meglio alle moschee e al museo, è pari a 5mila safà a testa, sia che se ne visiti una, come tutte quante. Regole africane, strane? Forse si, come tante di casa nostra. Sotto il sole che con il passare del tempo si fa sempre più ostile, visitiamo la Moschea di Dyingerey Ber, dove uomini e donne sono divise in due diverse sezioni e il minareto è ancora punto di richiamo del muezzin alla preghiera quando l’elettricità, ed è sovente, viene a mancare. Rigorosamente in banko (fango), come tutte le altre costruzioni, saliamo sulla terrazza dalla quale si apre una veduta sulla città che spazia fino a dove il deserto segna l’orizzonte. Le margoillà molto diffusi da queste parti, stanno serafiche al sole, con dimensioni e sguardi che non lasciano indifferenti. Al pensiero che nei Pays Dogon, fra qualche giorno, dormiremo nei campement su una terrazza simile, abitata anche da questi lucertoloni, un brivido mi corre lungo la schiena, vincendo il caldo e il sudore che questo sole a picco procura. Mi concentro su altro e continuo per le strade di Timbuctù, tra tende e fango, luce abbagliante e sabbia che con la bufera della sera prima si è infiltrata ovunque. Kalil saluta tutti, lui conosce tutti. A noi invece, dopo l’immancabile rito del saluto “comme ca va?” “ca va bien”, puntuale la richiesta “donnez-moi un cadeau”, più ermetici i bambini con il semplice “cadeau”, ripetuto però all’infinito. Più ci avviciniamo al Grand Marchè, più serrante si fa la richiesta. Qui, all’interno di un grande edificio fatiscente, tanti fatiscenti banchi espongono di tutto, mentre ogni angolo è animato all’inverosimile da un’umanità variegata. Gente sulle scale che staziona, seduta o poggiata alla parete o direttamente coricata a terra, altra che, con strana frenesia, si muove tra i banchi, altri ancora che improvvisano improbabili banchetti posizionati in discutibili luoghi, chi sulle scale, chi dinanzi a porte di passaggio, chi in anfratti precari e nascorti. E vendono galline, polveri colorate, batterie e cavi, ferraglie e pelli, sigarette sconosciute ed ogni altra mercanzia. Qui compreremo, da classici t(u)risti, qualche t-shirt con la scritta “ho visto Timbuctù e ci tornerò”, ovviamente, come è di prassi, contrattando fino all’ultimo safà.

Lasciamo il Grand Marchè ancora più frastornati e, nel frattempo, s’è fatta l’ora di pranzo e la fame, non certo la golosità, ci chiama. Da ormai 15 giorni il menù varia da poulet grillet a cus cus avec legumes, da riz a brochette, nient’altro. E poiché le brochette trattasi di spiedino di carne, la stessa che rimane esposta sui banchi e che si intuisce sotto uno spesso strato di mosche, il cibo che assumo da 2 settimane è pollo, cus cus, verdure e riso. Con l’aggiunta dei prodotti della nostra caisse cuisine, acquistati a Bamako, ma che altro non è che ancora riso, in splendide buste liofilizzate. Ad accompagnare i succulenti pranzi una birra locale che, senza ironie, può definirsi buona. Consumiamo l’ennesimo (leggero) pranzo, un breve riposo utile anche a lasciare correre le ore più calde, per poi rituffarsi nella storia e cultura della città.

“Qui sono arrivati tantissimi esploratori tra il 1600 e la metà dell’ottocento – cicerona Kalil – molti dei quali non hanno più fatto ritorno a casa, morti ammazzati o dispersi”. A testimonianza di questo sono le “case degli esploratori”, riconoscibili dalle targhe poste all’esterno che riassumono il nome e il periodo, come ad esempio quella di Renè Cailliè che, nel 1828, trascorse qui un intero anno, tornando con una serie di dati e documentazione che tracciavano un profilo di una Timbuctù già decadente, lontana dagli antichi fasti che la narravano, cosicché fu in patria accusato di essersi inventato tutto. Oggi queste abitazioni sono tutte private e solo alcune sono aperte al pubblico, come quella di Heinrich Bart, artefice di un incredibile viaggio lungo quasi 6 anni, travestito da tuareg, lungo il quale ha rischiato la vita più volte. La casa di Bart è la più interessante, una specie di piccolo museo che espone disegni in parte originali e altri riprodotti, oltre a stralci dei suoi scritti.

Ritorniamo in direzione Grand Marchè per superarlo e raggiungere la bella Moschea di Sankorè, un tempo università e una delle più grandi scuole arabe del mondo musulmano, purtroppo non visitabile, poiché l’accesso è solo per i fedeli musulmani. Come anche la Moschea di Sidi Yahiya che prende il nome da uno dei 333 santi che vissero qui, come si racconta e si legge anche su alcuni muri della città. Fu una donna a volere questo edificio, Costruito nel 1400. E di una donna si parla anche nella visita al Museo Etnologico, quella donna che diede vita a questa città, che la fondò attorno all’anno mille d.C.. La storia racconta che su quell’area giunsero nomadi tuareg per un accampamento stagionale e l’organizzazione del villaggio fu affidato ad un’anziana della tribù. Il suo nome era Bouctou, in lingua tuareg “grande ombelico”, forse per una caratteristica fisica. Il termine “tim” deriva invece da pozzo, che la donna fece costruire e che ancora oggi sorge proprio lì, all’interno del museo. Il “pozzo di Bouctou”, questa sarebbe l’origine di Timbuctù, e da qui parte questa interessantissima visita, che porta alla conoscenza di numerosi oggetti raccolti nel tempo e qui ben custoditi, tra strumenti musicali, indumenti, gioielli, giochi e attrezzi dell’epoca. Un addetto del museo ci guida all’interno di questo percorso, illustrandoci, dettagliandoci e rispondendo alle nostre domande. È l’ultima tappa, sono passate da poco le 6, è calata la luce. Salutiamo Kalil “Buon riposo e a domani” gli diciamo, “inshalla” se Dio vuole, ci risponde.

Kalil, la nostra guida

Un colore della pelle più chiaro del nero maliano, così sono i tuareg. Kalil Baber è tuareg puro, 28 anni, guida turistica da oltre dieci. È tra le più qualificate e preparate di Timbuctù, si dice in giro, senz’altro è scaltro e assai vispo. Sono tante, almeno una sessantina, le persone che qui esercitano questa professione, ma nemmeno la metà sono quelle riconosciute da una specie di albo che si può consultare nell’ufficio che sorge nei pressi dell’Hotel Bouctou. “Raggiungo la mia famiglia, nel deserto, a circa 6 ore di cammello da qui, due volte l’anno e mi fermo con loro per circa 3 mesi in tutto, quelli durante i quali di turisti se ne vedono pochi” ci spiega Kalil, in un italiano che ha imparato lavorando. Anche il francese è un po’ personalizzato, così come l’inglese, per una parlata che diventa un misto di tutto. Ha quattro fratelli Kalil, e due sorelle “loro hanno deciso di vivere con la famiglia, con mio padre e mia madre, nel deserto” mi racconta seduto sulla sua Dragon, una motocicletta motorizzata KTM 100 di cilindrata, prodotta, probabilmente, solo per il continente africano. “Tuareg significa nomade – riprende Kalil – e quindi il mio popolo, e la mia famiglia, è sempre in spostamento, ci accampiamo per periodi di 5 o 6 mesi, a volte anche più a lungo”. Gli chiedo come fa a sapere dei loro spostamenti e la mia curiosità cade in una risposta tanto ovvia quanto, a mio avviso, aberrante “semplice, abbiamo il cellulare…”. Fatico ad immaginare un villaggio tuareg, nel bel mezzo del deserto del Sahara, un micropunto blu (lo vedo così) sperduto tra le infinite dune di sabbia che si modificano ogni qualvolta una bufera le solleva, cambiandone la morfologia, che comunica attraverso Iphone i suoi spostamenti. E poi: come spiegherà la posizione? Saranno le stelle il riferimento? O saranno dotati anche di bussola? O di navigatore con coordinate GPRS? Mah! Davvero penso che la tecnologia, in certi casi, sia veramente incompatibile, cellulari e cammelli, infibulazioni e Sms… no, non ce la farò mai! E mentre gli squilla il moderno Nokia con una suoneria reggae, mi guarda e sorride “c’est travaille” è lavoro, mi dice, concorda una visita guidata per il giorno successivo, ripone l’agghiacciante apparecchio in tasca, si toglie il turbante e se lo rifà, scrivendo nell’intreccio il nome di Dio.

sesta parte

Pays Dogon, tutto il fascino dell’Africa

“Maintenant tu est plus african” mi dice sorridendo Patrick, il giovane dottore che mi ha appena diagnosticato il paludism, la malaria. Tra viaggi di piacere, ricerca e documentazione erano ormai quasi trent’anni che scampavo a questo tipico malanno africano. E così adesso diventavo un po’ più africano, come mi diceva il divertito Patrick. Febbre, dissenteria, nausea mi accompagneranno per qualche giorno, ma l’efficacia delle 14 pastiglie giornaliere prescrittemi, riduceva al minimo la mia degenza. Cosicché, dopo soli 3 giorni dall’esame della goccia spessa che sentenziava quanto non avrei mai voluto sentire, ero di nuovo in giro per i Pays Dogon, più incosciente che guarito. Il sole in quei giorni picchiava forte, tanto quanto era forte il richiamo di quei paesi.

L’arrivo a Bandiagara era atteso da troppo tempo, l’eccitazione di quei luoghi superava i postumi lasciati dalla malaria. Spossatezza e debolezza erano colmati dall’entusiasmo, gli itinerari programmati non potevano essere disattesi per colpa di una semplice febbriciattola…

La visita a quei villaggi dove Ali 2000 porta l’acqua era il life motiv della nostra venuta nel Mali. La conoscenza dell’intero territorio maliano era necessaria per capire il contesto dentro il quale l’associazione piacentina andava a portare aiuti ed assistenza. E i 15 giorni precedenti erano stati dedicati a questo scopo. Ora però eravamo lì, dove, da oltre 10 anni, Fulvio con un gruppo di amici dedicava il suo tempo libero, dove nasceva Ali 2000, dove erano stati perforati una trentina di pozzi d’acqua potabile. E dove altri ancora sono in costruzione. Fulvio e gli amici volontari di Ali 2000 erano ben noti da quelle parti, ed era ben noto tutto il lavoro laggiù svolto, tutti gli interventi a favore di quel popolo. Un popolo fatto di gente ospitale, straordinaria nella loro povertà, forte di una dignità superlativa. Lì, ai piedi delle falesie, conosceremo Maria, una ragazza vicentina che opera nel Crmt, il centro ospedaliero che andrò, prima a visitare, poi a farmi visitare, e dove Patrick mi onorerà del riconoscimento di mezzo africano. Lì conosceremo Mabò, la nostra guida. Lì conosceremo Amadou, il bizzarro referente di Ali 2000, e un altro Amadou, l’amico fraterno di Mabò, colui che mi farà da interprete e sarà grande conforto nella mia giornata di degenza presso il Crmt. Nei Pays Dogon trascorreremo gli ultimi dieci giorni, esplorando una terra fantastica, vivendo insieme ad un popolo straordinario.

CRMT Centro Regionale di Medicina Tradizionale

Tutto risale alla carestia che nel ’76 piegò questo paese, in seguito alla quale la cooperazione internazionale italiana inviò un programma d’emergenza. Ne prese parte un medico, Piero Coppo, che diede inizio ad un lavoro di ricerca sulla medicina tradizionale. Ne nacque un progetto finanziato dal Ministero degli Esteri Italiano, in convenzione con il Ministero della Salute del Mali, che prevedeva uno studio per l’integrazione delle nostre conoscenze in campo medico, con la pratica della loro medicina. Alla tecnica prettamente tribale dei guaritori locali, veniva così affiancato l’utilizzo di cure di cultura occidentale e di medicinali, fino a quel momento non concepiti. Si andava pertanto a formare una tecnica mista che consentiva, in tal modo, una maggiore efficacia agli interventi precedentemente praticati. Un modo, intelligente e non invasivo, che ha permesso di salvare vite umane, senza delegittimare l’operato dei guaritori. Tutto questo ci viene illustrato, con grande trasporto, da Maria Stocchiero, una ragazza di Vicenza con laurea in psicoterapia, giunta al termine della sua esperienza in terra maliana. “Qui, in questa struttura creata apposta per questo progetto, ho trascorso 3 anni – ci racconta – con risultati incredibili, lavorando ogni giorno al fianco di questa gente, straordinaria, che mi mancherà tantissimo”. Si emoziona mentre ne parla, è evidente il sentimento che la lega a questi luoghi. Ha imparato ad amare quella gente, quel popolo così povero, così dignitoso “la prima volta che sono arrivata qui – ci dice – ho vissuto una strana sensazione, come di appartenenza, mi sono subito sentita una di loro, non so spiegare…”. Non ce n’è bisogno Maria, nessuna spiegazione, sapessi quanto mi sia tutto così chiaro…

Bandiagara: capoluogo dei Pays Dogon

La tappa ultima è qui, ai piedi della maestosa falesia, un costone roccioso che attraversa il Sahel per circa 150 km. E che si erge fino a 250 mt. Di altitudine. E proprio lì, sopra e sotto, vive l’affascinante popolo dei dogon. È gente, questa, legata ancora fortemente ad una cultura tribale, dove il tempo è scandito secondo antichissime tradizioni, fatte di arte e di architetture uniche al mondo. Entreremo nei villaggi, impareremo a conoscere la loro storia, la loro quotidianità, fatta di lavoro e di sacrifici, fatta di stenti, quelli della sete, della fame, della malattia. Con Mabò, riconosciuto come la migliore guida dogon, organizziamo le giornate. Prima regola, imprescindibile, è che i Pays Dogon vanno visitati a piedi, per un programma che prevede 5 giorni di trekking, ogni giorno 5/6 ore di camminata, su e giù per la falesia, arrampicandosi anche con le mani. Le tappe del primo giorno sono Kani Bonzon, il villaggio gemellato con il comune di Podenzano, poi Kani Kombolè e Bankass, per visitare i villaggi di Guarì e di Gani Da, per giungere a Nampanà, dove Ali 2000 ha un pozzo in costruzione, mentre quelli di Tounkanà e di Darsalam, che incontreremo a poca distanza, sono ormai terminati. Ultima tappa, dopo una bella scarpinata sotto un sole cocente, è Barikalà, dove Ali 2000 ha un altro pozzo in costruzione.

dentro una favola…

La prima notte in campement è straordinaria. Si tratta di una struttura in banko, come tutte quelle di questi villaggi, fango e paglia, che ospitano spartane stanze, con a terra un materasso e nient’altro. Decideremo, tuttavia, di trascorrere la notte sulla terrasse, alternativa prevista alle camere, anche qui un materasso a terra, coperto da una zanzariera, ma da soffitta un cielo infinitamente stellato. I campement sono le tipiche strutture ricettive dei Pays Dogon, che richiedono, per essere apprezzate appieno, due peculiarità: una discreta capacità di adattamento e tanta poesia. Con questi due ingredienti la notte diventa fiabesca, come vivere dentro una favola! E sarà proprio così, ogni notte in terrasse è la pagina di un racconto fantastico. Nei giorni successivi le tappe saranno quelle di Begnimatò, di Yaba-Talù, di Doundourù. Poi Yawa e Douroù, dove ci fermeremo una notte. Qui entreremo in un togonà, struttura normalmente tonda e bassa, aperta ai lati, riservata agli uomini, dove si riuniscono e trascorrono lungo tempo, tra chiacchiere e fumo. Parteciperemo alla schiacciatura del miglio, il cereale qui più diffuso, creando l’ilarità delle donne, alle quali è riservato questo lavoro. Si tratta di un lavoro tutt’altro che leggero, poiché consiste nel battere ripetutamente, centinaia di volte, con un grosso bastone, dentro un recipiente in legno contenente il miglio, che una volta frantumato, verrà usato per la preparazione di una specie di polenta. Poi sarà la volta di Sangà, Bananì, Irelì e Amanì, che ospita una pozza con coccodrilli che i dogon considerano sacri. Qui conosceremo Amadou e Issa, due bambini di 8 o 9 anni che ci accompagneranno alla pozza e che al ripetuto richiamo di “bà bà bà”, faranno arrivare due coccodrilli, li lasceranno avvicinare e, giunti a pochi metri, lanceranno un uccello trovato morto qualche minuto prima. Con Mabò trascorreremo le giornate davanti a visioni fantastiche, passeremo ore ed ore ad ascoltarlo, come quella notte che ci parlerà della cultura dogon, della fede, delle loro tradizioni. Gli dirò d’aver letto da qualche parte dell’alta percentuale di musulmani nel Mali, e sarà un viatico che pareva attendere con ansia. “Siamo al 90% musulmani, al 2% cristiani, e siamo animisti – ci dirà con forte convinzione – perché prima di tutto siamo animisti, secondo la nostra cultura tutto è legato agli elementi naturali, come l’aria, la terra, il fuoco, la luna, il sole, l’acqua, che sono l’origine di ogni cosa”. Un fiume di parole, inarrestabile, che nessuno di noi intende fermare. Ci vorrà spiegare che l’intero popolo del mondo, pur non avendone coscienza, è in realtà animista, perché sta nella legge della natura, ancor prima della fede, l’origine di ogni cosa. Credono nei simboli e nei feticci, crani di animali come oggetti sacri posti su cupole di fango, messe a proteggere il villaggio da pericoli e malvagità. Fossi rimasto qualche giorno di più con Mabò, probabilmente sarei ora un attivista di quella cultura, avrei iniziato a piazzare qua e là feticci vari, rivolgerei gli occhi al cielo, e come loro, mi appellerei a Sirio, stella del buon auspicio. Le giornate si susseguono sempre senza pause, ogni villaggio ha in serbo aspetti sorprendenti. Assisteremo a danze tribali, con le musiche che accompagnano il movimento dei corpi, i colori delle vesti, le maschere che raccontano leggende antiche. Come in tutta l’Africa, anche qui la vita ha un valore assoluto e le danze, le feste, sono riti importanti per questo popolo, è un modo per celebrare la vita. Ci arrampicheremo sulla falesia per visitare Telì, straordinario nelle sue costruzioni arroccate sul pendìo roccioso. Antiche di mille anni, furono abitate dai tellem o pigmei, un’antica etnìa che li vogliono piccoli e dalla pelle rossa, ora estinti, anche se i dogon sostengono vivere ancora nelle pianure a est. Sono piccole e basse costruzioni, poiché si racconta che il più alto dei tellem non superasse il metro e dieci di statura, e sorgono a ridosso della falesia, su una parete a strapiombo, raggiungibile solo arrampicandosi con l’aiuto delle mani. Impossibile concepire lassopra una qualunque costruzione, seppur piccola, tanto meno un villaggio. Tra le tante leggende alcune raccontano dei tellem capaci di volare, altri dotati di magici poteri, mentre un’altra teoria sostiene che, a quei tempi, un clima più umido avesse favorito sulla scarpata la crescita di piante rampicanti, utilizzate dai tellem per raggiungere quei luoghi impervi e crearvi le loro abitazioni. Per diversi secoli anche i dogon vissero all’interno di queste strutture, fino a quando, verso la fine del 1800, scesero a valle e costruirono l’attuale villaggio. A Telì conosceremo il capo hogon, il capo villaggio, al quale Mabò porterà in dono, come prassi, alcune noci di cola, alimento molto diffuso nel Mali, in segno di referenza. Faremo conoscenza, a Endè, di Seydou, ex sindaco del villaggio e collaboratore di Ali 2000. Con lui andremo a visitare il pozzo costruito dall’associazione già diversi anni fa, al quale hanno collaborato da volontari, come capita ogni volta, tutta la gente del villaggio. “Perché è giusto così – ci dirà Seydou dopo averci ospitati nel suo campement – che tutti diano il loro contributo, cosa per noi comunque normale, il popolo dogon vive molto unito, in una sorta di grande cooperativa”. Già, da queste parti hanno ancora chiaro e preciso il valore della cooperazione, praticata in modo naturale, spontaneo. A Endè conosceremo anche la figlia di Seydou, impegnata all’angolo di una via, nella preparazione di piccole frittelle che venderà a qualche safà. Lei si chiama Saly ed è come la figlioccia di Ali 2000, tenuta tra le braccia di Fulvio al momento della nascita. Giorni intensi, pieni di emozioni, a scambiarci sorrisi e abbracci con ognuno di loro, come fossero vecchi compagni di giochi, amici d’infanzia. Questi villaggi sono carichi di un’atmosfera particolare, le ore scorrono serene, parole e risa escono leggere, e nel silenzio si comunicano i pensieri. Lunghi silenzi che diventano altre parole, che accomunano, che avvicinano ancor più, che stringono legami, veri, forse indissolubili.

Nei Pays Dogon troveremo qualcosa di molto nostro, di molto intimo, troveremo una dimensione dentro la quale ci troveremo bene, forse, come non mai. Faremo ritorno alle nostre case, ai nostri affetti, alla nostra vita, alla nostra quotidianità. E come ogni volta, dopo ogni Africa, sentirò crescere quel seme dentro di me, sempre un po’ di più. Un seme che cresce al ritmo di quei suoni, dei canti di quella gente. Un seme che si nutre di quell’aria, di quella terra d’Africa, un continente che è un enorme patrimonio d’umanità, di cultura, di festa, di pace. E nella pace, seduto a terra, alzo gli occhi, stendo il braccio e la trovo lì. Una mano che stringe la mia, come ogni volta, come sempre. Tra questa gente, su questa terra, sotto questo cielo. Qui, ancora una volta, ancora Africa, l’altra tua metà.