Oltre l’ennesima collina di pietre

Sono assieme all’amico Marco su uno dei due fuoristrada che stanno conducendo la comitiva di dieci persone (un missionario tanzaniano della Consolata e nove giovani trevigiani) alla meta del lungo viaggio cominciato quasi un anno fa. E, infatti, lo scorso novembre alcuni dei partecipanti al campo missionario di conoscenza in Brasile nell’agosto 2004, hanno deciso di collaborare con Padre Godfrey, giovane tanzaniano originario della città di Iringa, nell’organizzare un’analoga esperienza, stavolta in terra d’Africa. La meta prescelta: nientepopodimeno che Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo – l’ex Zaire, per intenderci, già possedimento personale del re Leopoldo II del Belgio – da non confondere con il limitrofo Congo-Brazzaville.

A questo punto vi domanderete, giustamente, se Padre Mario avesse “leggermente” sbagliato strada (essendo le strade prive di segnaletica, rubata dalla gente del posto per i più molteplici usi) o se gli abitanti di Kinshasa avessero deciso tutti assieme di trasferirsi – con baracche e burattini, armi e bagagli – dietro la collina di cui sopra, senza avvisare nessuno, tranne noi naturalmente!!! Niente di tutto ciò, naturalmente.

Dopo che, per alcuni mesi, ci eravamo preparati nella casa dei missionari a Nervesa della Battaglia (TV), raccogliendo materiale e informandoci sulla realtà dell’ex colonia belga sotto molteplici aspetti – sociale, economico, storico-culturale, linguistico, e, non ultimo, religioso – a fine febbraio, Padre Godfrey ci ha inaspettatamente comunicato che non sarebbe stato più possibile recarci a Kinshasa, ma che saremmo andati in Kenya. Il motivo è presto detto: visto che le elezioni presidenziali, fissate inizialmente per il 30 giugno, erano state rinviate a data da destinarsi (poi tenutesi il 30 luglio), i Missionari avevano deciso che, stante le fibrillazioni sociali in atto nel Paese africano, sarebbe stato meglio per noi cambiare meta. E così, Padre Godfrey si era dato un gran da fare per cercare una valida alternativa, un luogo dove poter vivere intensamente e in sicurezza la nostra esperienza missionaria.

Così come accadde nel 1902 ai primi missionari inviati in Etiopia dal Beato Giuseppe Allamano, torinese fondatore dei Missionari della Consolata, anche noi, più di un secolo dopo, ci vediamo costretti dalle circostanze a cambiare destinazione, e, come loro, a finire in Kenya. Hakuna matata, nessun problema, usando un’espressione tipica dei popoli di lingua swahili, l’idioma ufficiale del Kenya assieme all’inglese dei colonizzatori. La missione è anche e, forse, soprattutto questo: imprevisto, novità e spirito di adattamento. E così abbiamo messo da parte le immagini e i racconti sulla Repubblica Democratica del Congo, per sostituirli con quelli sul Kenya, e con essi il corso di lingua francese per passare al ripasso della lingua inglese e all’apprendimento dei primi rudimenti di quella swahili.

Senza dimenticare l’aspetto forse più importante per la riuscita del campo: la reciproca conoscenza per cementare lo spirito di gruppo, fondamentale per affrontare questo tipo di esperienze. Così abbiamo anche trascorso assieme un fine settimana in montagna, immersi nella quiete delle stupende Dolomiti cadorine, ed un altro a prestare servizio come cuochi e camerieri alla Festa dei Carbonai in quel di Cordignano (TV) sulle pendici meridionali dell’altopiano del Cansiglio.

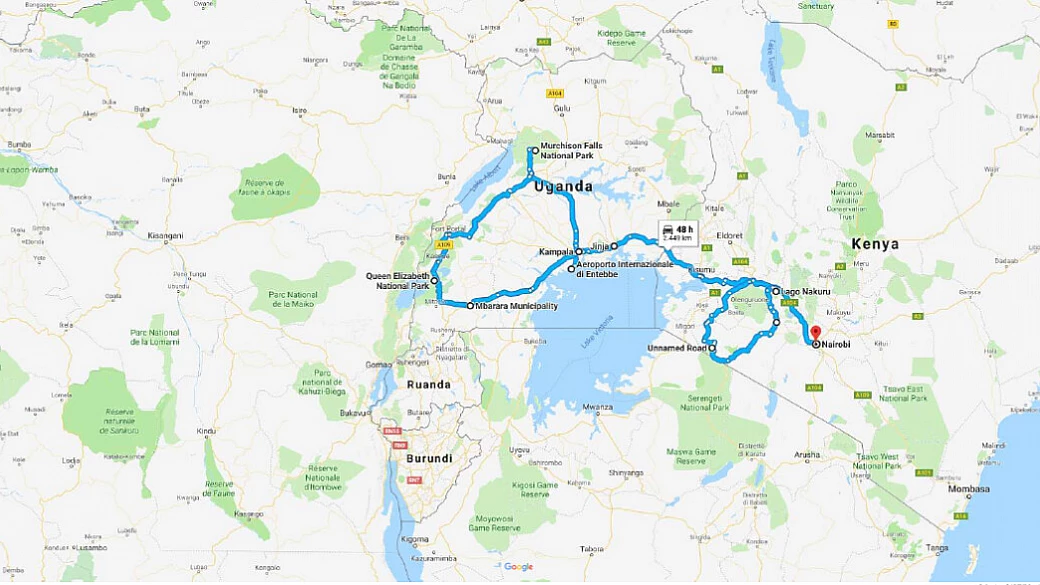

E così, dopo esserci infarinati di cultura keniana e conosciuti un po’ meglio tra di noi negli ultimi incontri mensili, la sera di venerdì 28 luglio partiamo dall’aeroporto di Venezia e, dopo uno scalo serale a Roma ed un altro notturno nella capitale etiope Addis Ababa (nome che in italiano suonerebbe letteralmente così: Nuovo Fiore), atterriamo a Nairobi poco prima del mezzogiorno seguente, mentre in Italia sono quasi le dieci del mattino, con bagagli, medicine, materiale di cancelleria, vestiti, un notebook usato e qualche migliaia di euro al seguito. Tranne i bagagli personali, tutto il resto è frutto degli aiuti e contributi pro-missione raccolti dai componenti del gruppo guidato da Padre Godfrey e formato, oltre che dal sottoscritto, dagli sposi Marco & Roberta, e poi da Alessio, Roberto, Efren, Elena, Franca e Riccardo, questi ultimi quattro alla prima esperienza del genere.

A Nairobi siamo, però, solo di passaggio e infatti ci fermiamo solo un paio di giorni, giusto il tempo per partecipare alla messa domenicale nella parrocchiale di Kahawa e, subito dopo, nella chiesetta dedicata a San Francesco d’Assisi nello slum (baraccopoli) di Soweto, dove i Missionari della Consolata prestano la loro opera pastorale e umanitaria, come anche altre associazioni e organizzazioni internazionali, tra cui la Giovanni XXIII che si occupa dei ragazzi di strada, degli anziani in difficoltà, dei bambini disabili e di tanti altri progetti tesi a combattere la povertà morale ancor più che quella materiale.

La mattina del 31 luglio, caricate le nostre cose su due fuoristrada lasciamo il nostro alloggio presso il seminario internazionale “Allamano House”, diretti al nord: quasi 700 km e due lunghi e scomodi giorni di viaggio ci dividono dalla nostra meta. Alla sera del primo giorno – dopo aver costeggiato dall’alto la profonda e maestosa Great Rift Valley, costellata da una miriade di vulcani spenti verdeggianti, aver pranzato nel ristorante di un lodge nei pressi delle imponenti Thomson’s Falls a Nyahururu, ammirato ogni sorta di animali selvatici e domestici pascolare nella savana, nonché mangiato e respirato polvere per gli ultimi, interminabili venti chilometri – giungiamo all’Allamano Center di Mararal dove passeremo la notte. Alle 7:30 del giorno seguente lasciamo i circa 1900 m s.L.M. Di Mararal – dove abbiamo dormito con due coperte di lana, ma anche dove le piante sono quelle che troveremmo in riva al mare in una delle nostre isole del Sud d’Italia – saliamo fino a 2000 m e oltre, per scendere abbastanza rapidamente di quota fino a Baragoi, e poi ancora avanti, immersi in panorami incredibili e mutevoli, fino alla missione di South Horr.

Usciti dalla lussureggiante vallata di South Horr il paesaggio cambia rapidamente aspetto. Al verde degli alberi subentra il grigio e marrone dei cespugli spogli, almeno apparentemente secchi, che si alternano o si sovrappongono al nero delle pietre vulcaniche che formano gli sterminati “campi di patate”, come li chiama Padre Mario. Solo qua e là ci sono alcune conifere dalla tipica chioma a forma di ombrello sotto la quale trovano riparo dal sole cocente greggi e mandrie. Ai lati della strada incontriamo umanità varia: dai pastori armati di bastone ma anche di fucile per difendere i loro animali da possibili razzie (e, forse, anche per contraccambiare tali razzie), alle squadre di operai muniti solo di badile e piccone intenti alla sistemazione delle strade sterrate (opere che sembrano fatalmente destinate ad essere spazzate via dalla prossima pioggia, invocata per portar loro ristoro dalla calura e… ulteriore occupazione), alle donne che avanzano a piedi sotto il peso del loro fardello posto sul capo (dalla legna destinata all’autoconsumo o alla vendita, alla preziosa acqua), e alle persone sedute sul ciglio in placida attesa di qualcuno che comperi le pietre da costruzione faticosamente strappate alla natura, o che dia loro un passaggio verso chissà dove e chissà quando. Per non parlare poi dei vivaci bambini che, sentendoci arrivare, escono di corsa dalle loro umili capanne di legno e paglia per salutarci sorridenti, e subito dopo ci chiedono in regalo una caramella.

E’ ormai giunta l’ora del tramonto quando, dopo esserci fermati per offrire da bere ad un’anziana assetata che ci si è fatta incontro, in lontananza appare la sponda sud-orientale del lago Turkana, un immenso miraggio di sole e di giada, quasi un miracolo in mezzo al rovente deserto di nere pietre vulcaniche, a circa 350 metri di altitudine.

Siamo quasi arrivati alla tanto sospirata meta; ancora pochi chilometri costeggiando il lago, e poi, dietro l’ennesima collina lastricata di pietre, proprio come annunciatoci da Padre Mario, ecco spalancarsi davanti ai nostri occhi meravigliati la vallata di sabbia e pietre con al centro il villaggio di Loiyangalani, letteralmente il “luogo degli alberi”, sicuramente un luogo pieno di fascino e trasudante storia dell’uomo, a nemmeno un giorno di macchina a sud del Parco Nazionale Sibiloi dove sono venuti alla luce i fossili di quelli che, ad oggi, sono considerati i progenitori dell’uomo moderno.

Loiyangalani è un villaggio in una piccola oasi, con gli edifici della missione della Consolata – fondata sul finire degli anni ’60 – immersi nel verde delle palme dum, dei sokotei e degli oleandri, circondati da un’alta rete metallica, e tutt’intorno capanne costruite con rami e foglie di palma sapientemente intrecciate da mani di donna e poi alcune baracche di legno intervallate da qualche casa in muratura. Sono le abitazioni degli industriosi guerrieri Turkana, da una parte, e dei fieri pastori Samburu, e dei loro amici Rendille, dall’altra. Ci sono anche un paio di lodge per ospitare i rari turisti mordi-e-fuggi che osano avventurarsi da queste parti. Al margine nord del villaggio, accanto al posto di polizia, abitano poi i membri della African Inland Church (più brevemente A.I.C.), una comunità di religione cristiana protestante formata da alcune famiglie di bianchi statunitensi, persone all’apparenza piuttosto riservate, che dispongono di un piccolo aeroplano e di un ben fornito parco macchine (fuoristrada e quad), e che vivono in solide case dotate, almeno così sembra, di molti confort occidentali, pur trovandosi in un remoto lembo di terra keniana vicino al caldo confine con Etiopia e Sudan e non molto lontano dalla turbolenta Somalia!?!?! Due settimane: questo è il tempo a nostra disposizione per vivere quanto più intensamente possibile questa nostra esperienza missionaria, durante la quale ci saranno d’aiuto Padre Evaristo, il parroco tanzaniano, Padre Simon, il neo vice-parroco keniano, le due suore sarde, Guendalina e Maria Antonia, e Padre Mario, che ha già vissuto qui in passato e qui è stato appena nuovamente destinato, nostre pazienti e preziose guide e fonti di informazioni a 360°, e il tramite privilegiato, in uno con Padre Godfrey, per comunicare con le persone del luogo, che solo in parte parlano inglese, mentre la maggioranza si esprime in lingua swahili o, peggio (per noi tutti, suore e padri compresi), unicamente negli idiomi locali. Due settimane, solo un attimo per conoscere e far conoscere un po’ della propria cultura, per condividere momenti di vita quotidiana, per pregare assieme, per scoprire o riscoprire determinati valori umani, religiosi e spirituali, per dare una piccola mano ai missionari; ma certamente sufficienti per rendersi conto di essere capitati in un agone dove le persone devono lottare ogni giorno per sopravvivere, ma al tempo stesso in un luogo magico dove Madre Natura offre sempre un qualche inaspettato, magnifico spettacolo, per non dire miracolo.

Qui a Loiyangalani, il centro di una delle dieci parrocchie che costituiscono l’immensa diocesi di Marsabit, ci incontreremo con i nostri vicini di casa Turkana, Samburu e Rendille, poi poco più a nord – a Layeni e Komote, le due frazioni che formano il villaggio di El Molo Bay – andremo a far visita agli ultimi El Molo, la più piccola tribù del Kenya a rischio di estinzione, per poi spingerci ancora oltre, fino a Moite, 120 km e quasi quattro ore di strada sterrata, dove troveremo un altro gruppo di Turkana, per finire con la “arrampicata” fin sotto la cima del Monte Kulal, belvedere ideale per ammirare il lago Turkana da 2000 metri e più di altezza, dove abita una piccola comunità di Samburu.

Intorno all’oasi di Loiyangalani il paesaggio è aspro e duro, il terreno, sassoso e sabbioso, è chimicamente inadatto a qualsivoglia tentativo di coltivazione (per procurarsi frutta e verdura bisogna percorrere quasi cento chilometri, ovvero tre ore di macchina, fino a South Horr), per non parlare delle acque dell’immenso lago Turkana, che l’elevata concentrazione di sostanze alcaline rendono particolarmente nocive per la salute umana se bevute di continuo (problemi alla vista, malformazioni ossee, calcoli renali ecc.). Se poi ci aggiungiamo che durante l’intero anno la temperatura diurna difficilmente scende sotto i 35° C raggiungendo nei primi mesi dell’anno punte intorno ai 50° C e oltre, il quadro ambientale non risulta proprio dei più idilliaci, avendo come cornice la presenza di alcune specie di serpenti e scorpioni particolarmente velenosi se non letali per l’uomo, per non parlare della diffusione di malattie della pelle e dell’apparato respiratorio, della diarrea, e, meno di frequente, dell’AIDS e della malaria.

In questo difficile contesto climatico – ambientale vivono o, meglio, sopravvivono le tribù locali, di sangue nomade tranne gli El Molo. Se questi ultimi hanno la fama di essere provetti pescatori di pesce persico e tilappia, che, una volta catturati, vengono fatti essiccare stesi sui tetti delle capanne o sulla riva del lago protetti da reti anti-uccelli, ma sono famosi anche come intrepidi cacciatori di coccodrilli e ippopotami, le tribù stanziate a Loiyangalani traggono il loro principale sostentamento e ricchezza dalla pastorizia e dall’allevamento del bestiame – degli asini da soma tutte le tribù, dei dromedari i Rendille, delle pecore e delle capre i Turkana e i Samburu – di cui non buttano via niente, bevendo una mistura di sangue e latte, cibandosi dei derivati del latte, talvolta della loro carne (quasi esclusivamente in occasione di riti e cerimonie particolari), cucendo vestiti con le loro pelli, che servono anche per fabbricare utensili vari, adornandosi con monili fatti di ossa, corna e zoccoli, e usandone gli escrementi come combustibile. A proposito dell’abbigliamento, è un classico, specie tra le donne Turkana, portare vistose collane di perline fatte a mano, la cui diversa foggia riveste, assieme agli orecchini di svariate forme e materiali, anche un aspetto simbolico, distinguendo la donna nubile da quella sposata, la donna con figli da quella ancora senza ecc.; analogo simbolismo si può altresì ritrovare nelle differenti, particolari acconciature, sia maschili sia femminili.

Mentre le donne, indiscusse padrone di…Capanna (di cui sono, come detto, anche le abili costruttrici), rimangono al villaggio ad accudire ed educare i figli, gli uomini passano la maggior parte del loro tempo sulle pendici del Monte Kulal e degli altri rilievi che fanno da corona all’oasi, percorrendo chilometri e chilometri in cerca della preziosa erba ove far pascolare i loro voraci armenti, armati di lance e/o dei più moderni fucili per difendersi e/o contraccambiare le razzie di bestiame.

In questo difficile contesto climatico – ambientale si inserisce l’opera pastorale e di promozione umana dei missionari della Consolata. Sfida impegnativa se si pensa, per esempio, che tra Turkana e Samburu non corre buon sangue, che sopravvivono ancora credenze e riti atavici che non sempre paiono conciliarsi con i fondamentali valori umani e cristiani, che molti genitori non ritengono importante mandare i figli a scuola preferendo occuparli fin dalla più tenera età nei lavori domestici e, dulcis in fundo, che il governo centrale del Kenya non fa molto per favorire lo sviluppo di questa zona e dei suoi abitanti, quando invece ci sarebbe urgente bisogno di infrastrutture ora pressoché inesistenti, di maggiore sicurezza ora minacciata dalla sempre maggior diffusione di armi, di concrete prospettive occupazionali per i giovani ora senza molte alternative alla pastorizia, e per questo desiderosi di tentare la fortuna in città col rischio di cadere nel giro della droga e/o della prostituzione, e di tanto altro ancora. Sfida che nei pensieri dei missionari dovrebbe portare la gente del luogo a reggersi sulle proprie gambe senza bisogno di chiedere o pretendere aiuto da nessuno, a vivere in armonia con la natura e in pace con i propri vicini, a credere nei valori cristiani magari rivisti secondo la cultura tradizionale dei Turkana, dei Samburu e delle altre tribù che da qualche anno hanno eletto Loiyangalani a loro dimora più o meno stabile, trovandovi sorgenti di acqua buona per loro e per il loro bestiame provato da lunghi periodi di siccità, istruzione per i loro figli nelle scuole dirette dalla minuscola Suor Guendalina, cure mediche di base per i loro malati presso il dispensario gestito con passione da Suor Maria Antonia coadiuvata da personale locale, ovvero e semplicemente, una speranza di vita.

E in questo mondo ai confini del mondo, siamo capitati e abbiamo vissuto noi giovani trevigiani portando un po’ di scompiglio nella routine quotidiana dell’oasi e dintorni, salvo naturalmente in quella degli imperturbabili membri dell’A.I.C.. A dirla tutta, Padre Evaristo aveva ben avvisato i suoi parrocchiani che a Loi (il nomignolo dato a Loiyangalani dagli abitanti stessi) sarebbe arrivato un gruppo di italiani guidati da un giovane missionario tanzaniano per fare animazione e giocare con i bambini, per visitare gli anziani e gli ammalati, per dare una mano nella distribuzione di cibo e coperte ai poveri, per tinteggiare internamente la chiesa della missione, per incontrare e divertirsi con i giovani, per accompagnare l’anziano ma sempre entusiasta e pimpante vescovo di Marsabit Ambrosio Ravasi nelle sue visite pastorali nei villaggi lontani diverse decine di chilometri dalla nostra missione, per conoscere la realtà e farsi conoscere, ecc..

E così, dopo un primo giorno passato a capire dove siamo finiti, il secondo giorno siamo già all’opera, assieme agli animatori e catechisti locali, con un centinaio di bambini di El Molo Bay, diventati trecento il terzo giorno a Loiyangalani, e poi altri cento Rendille, e poi nuovamente dagli El Molo per i quali abbiamo raccolto finanziamenti per la costruzione di un nuovo asilo a Komote. L’asilo sorgerà accanto alle scuole realizzate anche con i finanziamenti della UE, e ad una manciata di chilometri da un imponente edificio fronte lago, dai possenti muri di pietra levigata e tetto in paglia, un museo etnografico realizzato alcuni anni fa dalla cooperazione italiana, e costato solo una… manciata di miliardi di vecchie lire che – per chissà quale “disguido” – è ancora desolatamente vuoto e ben chiuso, una cattedrale nel deserto…Di pietre, per visitare la quale le stimate (fantomatiche) orde di turisti provenienti da Nairobi dovrebbero sobbarcarsi centinaia di chilometri di “autostrada” di pietre e buche.

Ma quanta fatica per rincorrere un pallone sotto il sole cocente cui non siamo abituati, quanta rabbia per riuscire a capirsi solo a gesti, parlando lingue diverse, quanta tristezza per la miseria materiale in cui vivono questi bambini e le loro famiglie; ma poi quanta gioia nello stringere centinaia di manine, nel ricambiare sorrisi, nello scattare foto gratuitamente, nel distribuire caramelle, nel sentir riecheggiare in ogni villaggio visitato le arie e/o le parole delle canzoni appena insegnate loro. E ancora, quante sensazioni e riflessioni nel paragonare la condizione di vita di queste fragili creature, destinate a lottare ogni giorno per un misero piatto di cibo, con i figli dell’occidente opulento, sensazioni e riflessioni che ritornano simili, e forse più angosciose ancora, quando andiamo a visitare gli anziani e gli ammalati nelle loro umili ma accoglienti capanne, o distribuiamo gli aiuti umanitari (una coperta e un sacco riempito di una sostanza farinosa altamente proteica) ai poveri arrivati alla missione dai villaggi limitrofi trascinando dignitosamente sul terreno reso fangoso dalla pioggia appena caduta il loro stanco e debole corpo.

Eppure, nonostante questi luoghi appaiano abbandonati da Dio, la parrocchiale dedicata a Maria Stella del Mare è sempre piena di gente, alla messa del mattino come alle funzioni del pomeriggio, animate con canti e danze, per ringraziare Dio del dono della vita e per la pioggia dei primi di agosto che ha fatto rifiorire d’incanto il deserto nero coprendolo di erba fresca per gli animali affamati, una vera manna. E in occasione delle celebrazioni per la festa dell’Assunta, anticipate a domenica 13 agosto, si decide addirittura di celebrare la messa non in chiesa, pur avendola appena riportata all’originario splendore con due mani di colore sotto la puntigliosa direzione di Padre Mario, ma nel giardino della missione perché ci sarà il vescovo di Marsabit ad officiarla ed è prevista una grande partecipazione! E allora è facile compiere un altro, ahimè impietoso per noi occidentali, paragone tra la (sempre meno) cattolica Italia e lo sperduto villaggio di Loiyangalani dove i battezzati sono solo il 3% della popolazione (e quindi tanti altri partecipano alla messa anche solo per la semplice gioia di stare assieme, o magari solo per curiosità, o per chissà quale altro strampalato motivo!).

E la stessa sera, sotto lo sfavillante tetto di stelle della Via Lattea che illuminano la sempre ventosa notte di Loi, ci riuniamo con il vescovo, le suore e i padri per l’ultimo briefing, per parlare dell’esperienza trascorsa e per ringraziare Dio, come ogni sera, per tutto quello che è stato e che, una volta tornati in Italia, racconteremo a chi è rimasto a casa attraverso le foto, le diapositive e i filmati.

E poi l’ultima tappa interamente africana, l’insidioso (per il timore di rapine e di una nuova pioggia che potrebbe trasformare le strade in pericolose trappole di fango) viaggio di ritorno verso Nairobi, passando per Mararal, lungo le stesse strade percorse quindici giorni prima, ma sembra ieri, strade però tanto diverse da allora, quasi da non riuscire a riconoscerle tanto bello è il quadro dipinto qualche giorno addietro da Madre Natura con abbondanti colori ad acqua ingentilendo il terreno con fiori gialli, rossi, blu e i cespugli con verdi germogli.

Arrivati senza particolari intoppi a Nairobi, dopo un giorno dedicato alle compere di souvenir e ai saluti e ringraziamenti ai Padri e ai seminaristi della Allamano House, che vogliono sapere tutto della nostra esperienza al nord, partiamo alla volta dell’Italia, dove ci attendono amici e parenti, che, come o forse più di voi “Turisti per caso”, dovranno sorbirsi i resoconti di questa esaltante esperienza keniana, che pensata e ripensata buttando giù articoli per le riviste missionarie o i testi per il dvd di presentazione, si sta rilevando ogni giorno più esaltante e ricca di significati umani e spirituali. E per questo mi sento in dovere di concludere questo racconto ringraziando i missionari della Consolata e la gente di Loiyangalani nella lingua del Kenya: Asante sana!