Sapore di mare a Natale. Vacanza strenna a Ponza

Indice dei contenuti

Trekking d’inverno a Ponza

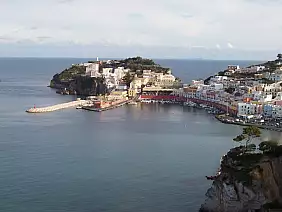

A Ponza Babbo Natale arriva in barca anziché scivolare sul ghiaccio con la slitta e le renne sono dei pupazzotti avviluppati in fili di luminarie che contribuiscono in misura pari a zero al traino. All’imbrunire i bambini scrutano l’orizzonte per tentare di scorgere Santa Claus che attracca nei pressi della stazione marittima col suo natante. Il giretto dura appena una decina di minuti ma sono istanti vibranti di emozione e di felicità per i più piccini. Il porto, illuminato da una miriade di luci che si riflettono nell’acqua, sembra sotto un incantesimo. Dalla penombra emerge l’abitato, improntato a una grande armonia architettonica e cromatica e disposto a guisa d’anfiteatro attorno al porto settecentesco, lambito dal mare.

Lo stupore legato al Natale è anche quello che si prova davanti al presepe interamente ambientato sull’isola di Ponza all’interno della chiesa di S. Maria Assunta a Le Forna. La Piana, il quartiere sacrificato in nome degli interessi della S.A.M.I.P., che dagli anni ‘30 agli anni ‘70 gestì lo sfruttamento minerario delle Isole Pontine, rivive in questo allestimento. Il paesaggio in rilievo è quello di un tipico insediamento mediterraneo, fatto di case a terrazza o a cupola, che appaiono come cubi in sequenza, intonacati con i quattro colori tradizionali: il celeste degli agricoltori, il rosa dei pescatori, il bianco candido della calce e il giallo della roccia, che entrano in risonanza con quelli della vegetazione circostante, degli orti ricavati su piccoli terrazzamenti, dei muretti a secco, del blu del mare.

Ed ecco tratteggiato l’universo che sono venuta a scoprire a Ponza, attratta dalle varie piste e sentieri impreziositi da spettacolari scorci sulla costa ruvida e frastagliata, e con l’idea di vivere scollegata dalla realtà quotidiana per tanti giorni quanti si contano sulle dita di una mano.

Sulla mappa la sagoma contorta dell’isola è simile a una lettera “C” un po’ deforme e callosa. Il perimetro è un continuo susseguirsi di baie, calette che talvolta terminano in grotte, e spiagge difese da scogli e faraglioni. Quelli del Calzone Muto, il Caciocavallo o lo Spaccapolpi restano impressi per i loro nomi peregrini. La sommità più alta, Monte Guardia, non supera i 300 metri, la lunghezza rasenta gli 11 km e la larghezza massima è sui 2,5 km. Queste dimensioni ridotte mi inducono a pensare di avere almeno settanta possibilità su cento di cavarmela nell’esplorazione del territorio senza rimetterci la ghirba. Pronta a inaudite prodezze ginniche, ossia inciampare, scorticarmi le ginocchia e vagare in crepuscoli di tempesta pur di starmene immersa nella festa sfavillante della natura, mi metto dunque in marcia alla velocità di una motozappa, con il consueto armamentario da trekking, dalla località di Cala Fonte che si trova agli antipodi rispetto a Ponza Porto.

DA CALA CECATA A CALA DELL’ACQUA

Il 24 dicembre pare un giorno fabbricato apposta per passeggiare: è deflagrata la primavera in inverno, l’aria è dolce e fresca, il cielo terso; nonostante ciò, a causa dello scarso appeal turistico dell’isola nel periodo natalizio, i luoghi che attraverso sono totalmente spopolati. Buon per me, che sono un topo di campagna. Il silenzio dei campi mi ha viziato e non possiedo gli anticorpi per sopportare la caciara estiva. Per Cala Cecata c’è una freccia e ci picchio subito il naso contro: è sufficiente svoltare a destra dalla variante bassa della strada principale. Galoppo in discesa lungo passaggi e scalette ricavati fra un’abitazione e l’altra. La strada diventa sterrata e l’insenatura la raggiungo dopo pochi minuti. È collegata a Cala Cavone da una capezzagna e da circa 100 gradini che precipitano a mare. Anche se sono vicine le due cale non sono gemelle. La prima è un materasso di ciottoli lercio ma accogliente, con vista sull’isola di Palmarola, la seconda è più inospitale, però speciale, intima; invita a stare fermi come baccalà ad osservare la roccia perforata per farne ricoveri per le imbarcazioni dei pescatori e il viavai continuo dei gabbiani, straordinariamente bianchi, dato che all’alba il sole nascente li illumina da sotto. Però il meglio deve ancora venire. Proseguendo per la stessa stradicciola si giunge a Punta Papa, uno stupefacente belvedere affacciato su Palmarola e su Cala Feola, dominato da una fortificazione diroccata, risalente alla metà del XV sec. che si erge sull’orlo di un dirupo e in mezzo a una landa desertica inframezzata da cumuli di ghiaia. Sbatto interdetta le palpebre di fronte a queste strane dune artificiali: sono le tracce del recente passato minerario dell’isola. Qui accanto, infatti, a Cala dell’Acqua, c’era la cava principale di bentonite, un materiale argilloso dai molteplici impieghi. Nel periodo del fascismo, in cui uno degli imperativi categorici era l’autarchia, la S.A.M.I.P. cominciò a sfruttare le ricchezze nascoste tra le pieghe delle rocce di Ponza, modificando radicalmente la fisionomia di quest’area. La miniera era costituita prevalentemente da gradonature a cielo aperto e si vedono ancora alcune infrastrutture, fra cui lo scheletro di un capannone e il pontile di caricamento, che rimangono come testimonianze di archeologia industriale.

IN BUS AL PORTO. PUNTA DELLA MADONNA, DOVE SORGE IL CIMITERO; IL FARO DI PUNTA DELLA GUARDIA E LA BAIA DEL BAGNO VECCHIO

Adesso vado a testare per la prima volta l’efficienza del trasporto pubblico. Mancano gli orari previsti di passaggio, ma i cartelli delle fermate esistono e dopo poco sbuca da una curva un pulmino che mi preleva e parte a fulmine, filando lungo la provinciale Ponza-Le Forna, che gli oriundi percorrono con foga da concorrenti del Rally Dakar, sebbene sia di quelle che non aiutano la digestione. Superata la frazione di S. Maria si penetra in un paio di brevi gallerie e si giunge al porto, che è la località più suggestiva dell’isola. Ci sono due lungomare che si sovrappongono, la via Banchina Di Fazio, in basso, per i veicoli, e in alto Corso Pisacane, riservato ai pedoni, fiancheggiato da una baraonda di agenzie e negozi rigorosamente chiusi. Siccome qui è tutto un mortorio, decido di fare un salto al camposanto, dove almeno è normale che non affluisca gente e il minimo rumore sia percepito come un peccato mortale. Il cimitero, sovrastato da un impettito faro bianco, potrei definirlo labirintico e degno di essere visitato, in effetti è uno dei più sorprendenti esempi di architettura cimiteriale al mondo, di notevole impatto estetico: un tripudio di cappelle funerarie di svariate forme e dimensioni, qualche alveare composto da loculi e molti sepolcri a terra, semidistesi come pascià sul versante settentrionale di Punta della Madonna. Resto affascinata dallo scenario marino e dalla bellezza della costa scabra e intatta. Per un’intera mezz’ora me ne sto stravaccata su una panchina a rimirarmi lo spettacolo ammaliante di Ponza che sonnecchia e si scalda la schiena al sole. È davvero un privilegio e so che potrei contemplare questo panorama fantastico fino a cavarmi gli occhi, ma se non mi scollo da qui il mio programma di spedizione esplorativa andrà a farsi benedire e devo ancora conoscere una delle mete più celebri: il promontorio di Punta Guardia. Dalla piazza Gaetano Vitiello mi avventuro su per i gradini di via Scarpellini, seguendo le indicazioni per la trattoria Monte Guardia, che oltrepasso tenendola alla mia sinistra e continuando in salita fino alle ultime abitazioni di via Scotti Alto, dove compare un pannello: mi si dice che ho raggiunto il punto in cui il tracciato abbandona le sue vesti di vicolo cittadino per immergersi nella macchia mediterranea e ciò è dimostrato dal fatto che inizia una mulattiera il cui fondo è intagliato in una roccia dura e grigia. Al pianoro degli Scotti mi trovo di fronte a un bivio e imbocco il viottolo a sinistra contrassegnato dalla freccetta “Faro”. Al successivo crocicchio mi imbatto in una grande bacheca in legno, piazzata in questo posto per avvisarmi che girando a mano mancina taglierò giù per Bagno Vecchio, mentre svoltando a destra zampetterò quasi sempre su un sentiero a strapiombo sul mare, soprattutto nell’ultima sezione detta “la scarrupata”, formata da un insieme di blocchi di lava trachitica.

Il percorso è ben marcato – si seguono i pali dell’elettricità – e malgrado non richieda alcuno sforzo antigravitazionale, essendo privo di tratti in salita impegnativi, è un cincinino accidentato. Un ulteriore svantaggio? La rete del cellulare non è disponibile e allora è meglio che tenga acceso il mio “radar” personale per non ficcarmi nei pasticci. Ad un certo momento intravvedo il limite meridionale dell’isola, con il faro solitario appollaiato a nido d’aquila sul suo faraglione, che mi attende in agguato. Quando l’itinerario si sta avviando alla conclusione incontro una coppia di viandanti perditempo come me, che mi informano che al faro non ti avvicini neanche di striscio: l’ultima parte del sentiero non è agibile. Vengo assalita da un senso di delusione che cerco di contrastare prendendomi una rivincita: inverto la marcia e mi dirigo verso la delicata e bianchissima falesia di tufo di Bagno Vecchio. Purtroppo perdo un po’ l’orizzonte perché la naturale prosecuzione dello sterrato (dritto), non è tanto naturale. Via, ammettiamolo, sto sentiero crea qualche rogna. Cammino a passo di carica in discesa, puntellandomi contro i bastoncini telescopici, che utilizzo come se fossero bacchette da rabdomante: sono sicura che mi condurranno all’acqua. Mi inoltro in un stretto varco che si apre fra due siepi di giganteschi cactus e, pur sapendo che in questa zona si celano delle tombe ipogee, mi è impossibile identificarle, visto che sono nascoste da un intrico di erbacce nerborute e infestanti. Essendo più paurosa di un coniglio mi prende una certa fifa quando è ora di scendere alla spiaggia usando una scala bianca scolpita nella roccia, benché ci siano dei cordini per tenersi saldi. È che non mi fido, il loro spirito collaborativo mi sembra limitato. Continuo ad avere il patema anche sulla spiaggia di Bagno Vecchio, che è estremamente appartata e invasa da due spanne di sassoni grossissimi, per colpa dei quali rischio di finire spiaccicata a terra a mo’ di buccia di banana. Al ritorno sono costretta ad affrontare una rilevante pendenza in salita. Desidererei poter dare ancora gas alle gambe, ma i miei muscoli non allenati sembrano azzannati da un molosso. Mi pare saggio, per oggi, darci un taglio con questa scorpacciata di “salutari sgambate”, per cui firmo un armistizio con me stessa e rientro alla base in autobus.

PIANA DELL’INCENSO

La strada Ponza-Le Forna muore in località Calacaparra, dove si trovano anche i 300 scalini per scendere a Cala Gaetano. Vicino al capolinea nord degli autobus mi immetto su un sentiero in salita, dove devono aggirarsi dei lupi ghiotti di confettura di prugne… O dei bracchetti con la deiezione facile. Il terreno, infatti, è un campo minato: si vede che la mancata rimozione degli escrementi da parte dei padroni è una malattia contagiosa anche qui a Ponza, oltre che altrove. Dopo circa cinque minuti di cammino, in terra c’è una piastrella con una freccia che indica di proseguire a destra per “La Specola” di S. Silverio. Poco più avanti giungo a una bicocca rabberciata, aggirata la quale ecco ricomparire la medesima mattonella con funzioni di direzione. Basta. Le indicazioni si esauriscono qui. Poi mi arrangio per raggiungere la radura con il tempietto votivo che contiene la statua del santo patrono. E adesso giochiamo a domandissima… Chi era San Silverio? Era un Papa che visse ai tempi della catastrofica fine dell’Impero Romano e di transizione verso la Cristianità. Venne accusato di tradimento dall’imperatrice Teodora, che lo condannò all’esilio a Ponza, dove se ne andò al Creatore nell’anno 537. Orbene, un motivo ci sarà se colui che fu ingiustamente spogliato delle vesti papali si lasciò docilmente portare sulla più grande delle pontine: il paesaggio è magnifico e lo è ancor di più a Punta Incenso, dove la roccia nuda termina all’improvviso, con un taglio netto e così dalla scarpata, una postazione panoramica mozzafiato, mi posso affacciare sull’isolotto vegetato di Gavi e sull’isola disabitata di Zannone. Se uno poi ha voglia di continuare a razzolare fra cespugli di erica dai fiori lilla-rosa, cisto e fillirea, non ha che l’imbarazzo della scelta: la Piana dell’Incenso è solcata da sentierini aperti dai cacciatori e ci si orienta facilmente, giacché in quest’area si è instaurata una bassa gariga.

LA CALETTA, LE PISCINE NATURALI, CALA FEOLA E IL PROMONTORIO DELLA MONTAGNELLA

Questi quattro luoghi, abbinati al precedente percorso, bastano sicuramente a dar senso a un’intera giornata, che ha il suo clou nel belvedere della Madonnina. Fra di essi corre una passeggiata, segnalata non nel suo insieme ma per sezioni, che essendo collegata alla strada principale si sviluppa grossomodo come un giro ad anello. Raggiungo Le Forna con il simpatico veicolo della Schiaffini che oggi, 25 dicembre, ha un volume di passeggeri scarsissimo e mi trovo di fronte la chiesa, di un color giallo primula, straripante di fedeli per la messa di Natale. La aggiro a sinistra ed ecco qui, stampinata su un muro, la scritta “CALETTA”, accompagnata dal disegnino di un ombrellone. Ballo la rumba saltellando per una pronunciata discesa con tacche in cemento e poi ancora un mambo giù per le solite scale con corrimano in legno. La Caletta è una piccola insenatura riparata, che finisce con una lingua rocciosa e che ha una ripida scogliera alle spalle, coronata da varie case. Le rocce piatte e grigioverdi sono crivellate di buchi di un palmo di profondità in cui si insinua l’acqua di mare che riverbera il sole trasformandone la luce in porporina d’oro e, proprio di fronte all’ansa della Caletta, si sgrana la spiaggia di rena di Cala Feola, adagiata in fondo a un ampio golfo. Un vero schianto!

Mi allontano a vele spiegate e approdo, tramite un sistema camaleontico di scale, marciapiedi e sterrati alle Piscine, che sono vasche di origine vulcanica, corrose dalle intemperie e dal mare, con due antri enormi dove tutto rimbomba al movimento delle onde, il che dà all’insieme un sapore di mistero.

Ho già camminato molto, mi sento lievemente spompata e ho appetito. Cavo di saccoccia una scatoletta di tonno e dei grissini e mi godo una breve tregua. Infine continuo il cammino piena di una forza nuova, che mi serve per affrontare svelta come una donnola altre scale scalpellate nella roccia che rappresentano l’ultimo ostacolo che mi separa da Cala Feola, una delle rade più pittoresche, sulla quale sfocio dopo essere passata sotto un pergolato che è una cascata di ciuffi di rigogliose bouganvillee fucsia. Ancora un piccolo sforzo e grazie a un ponticello traballante, che potrebbe anche crollarmi sotto i piedi, sono su un moletto di circa 130 m. di lunghezza, dal quale contemplo con un senso di bruciante meraviglia Punta Papa, la Caletta, le Piscine Naturali e la spiaggia di Cala Feola. La mia faccia dev’essere la réclame della felicità, difatti provo un fremito di emozione quale non sentivo da tempo con tutta questa bellezza squadernata davanti che mi viene offerta come una strenna natalizia. Ma all’improvviso l’idillio si rompe: il silenzio è squarciato da un boato che come un tuono artificiale produce un baccano del diavolo. Qualcuno fa esplodere dei petardi che emettono un geyser di fumo bianco. Getto un bacio alla mia spiaggia prediletta a mo’ di congedo e mi avvio per la strada asfaltata verso Le Forna. Qui giunta vado sempre a sinistra dietro la chiesa e porto a termine la mia scalata attraverso un corridoio di fichi d’india che mi consente di guadagnare il corno del promontorio della Montagnella, dove si trova la statua di una Madonnina che guarda verso Palmarola e pure io me ne resto a occhioni sgranati ad ammirare questa veduta che è una cannonata.

IL VERSANTE CENTRO-ORIENTALE: IL PIÙ ASPRO E RIPIDO

Nei pressi della trattoria “Il Core”, di buon mattino, vispa e riposata, smonto dal bus. Attorno non c’è anima viva, ma l’autista Antonio, molto gentile, mi mostra dove devo andare. Prima di imboccare il sentiero rivolgo lo sguardo alla bacheca sul ciglio della strada, a destra per chi viene da Le Forna. Apprendo che il nome Core deriva dal blocco di roccia riolitica a forma di cuore, immerso nel tufo bianco-grigio, che affiora sulla falesia a picco sul mare. Ciò significa che questo dettaglio si percepisce solo con l’ausilio di un’imbarcazione, guardando da sotto in su. Mi avvio, fra sbuffi di aria fresca, lungo una salita cementata con divieto d’accesso. Arrivata in cima non c’è nemmeno uno straccio di indicazione e mi decido a prendere un viottolo sterrato, a sinistra, in direzione opposta rispetto alla spiaggia di Frontone. Ad ogni modo essendo sulla cresta vedo il mare da entrambi i lati. Qui regna una solitudine maestosa: oggi le pareti impervie e minacciose del lobo est dell’isola sono colpite impietosamente dalle sferzate del mare e io me ne sto qui con la sola compagnia del mio respiro. Dopo un po’ scendo, cauta, verso l’insenatura con i resti del fortino militare di Frontone e infilo tutti i sentierini sfrascati dai cacciatori che puntano al basso. Diminuisco l’andatura per cercare di raccapezzarmi, però finisco sempre per imbattermi in una cortina impenetrabile di arbusti di ginestra. Sconfitta e abbacchiata, retrocedo sicura in virtù del sistema brevettato “pollicino”: pietre disposte a forma di freccia, rami spezzati e cartucce di fucile infilate agli apici dei rami.

MONTE GUARDIA E IL FIENO

Riprendo il pulmino, che sgomma via alla volta del porto. Replica del programma del primo giorno lungo la mulattiera che si inerpica fino a Monte Guardia (superato l’incrocio del Faro seguo la freccia “Cantine Migliaccio”). Un cane socievole, ma non eccessivamente espansivo, mi scorta fino alla vetta, piatta come una frittella. Il bastardino mi abbandona scodinzolando quando manca un niente al culmine e ne scopro subito la ragione: nei pressi del rudere del vecchio semaforo un paio d’asini mi corteggiano in maniera non disinteressata e mi trotterellano dietro. I somari e i cani non devono andare molto d’accordo. I due ciuchi desiderano attirare la mia attenzione e sembrano gelosi l’uno dell’altro, ovvero si guardano in “asinesco” e mi brucano addirittura lo zaino in cerca di cibo.

Sfortunatamente non ho scelto la giornata giusta. Comincio a sentire il ticchettìo dei goccioloni di pioggia che mi si spiaccicano sul cranio. Trovo un esiguo riparo sotto la rovina di un edificio, sperando che non mi frani in testa e me ne sto rannicchiata su un mucchietto di paglia, imbozzolata nell’impermeabile. Mi sento molto Gesù Bambino dentro alla mangiatoia. A tratti sembra persino che grandini! C’è solo da sperare che un fulmine non si scarichi su di me. Ma il temporale infuria per poco. Mentre un raggio di sole fa capolino fra le nuvole grigie mi affaccio dal punto in cui si gode una vista vertiginosa sul faraglione dov’è collocato il faro. Per dirla papale papale è strafico! Poi torno indietro fino al bivio col sentiero del Fieno, che nasce come diramazione dell’itinerario principale che conduce a Monte Guardia. Nel tratto orizzontale, in quota, si domina dall’alto la spiaggia a forma di ferro di cavallo di Chiaia di Luna, battuta da onde ruggenti, il cui accesso via terra è precluso da oltre dieci anni. Si sono formate molte pozzanghere e mi tocca disincagliare gli scarponi dal fango. Poi inizia una ripida scalinata in discesa che conduce a Punta del Fieno, un’area conosciuta per gli estesi vigneti e per le sue cantine, che riutilizzano quelle che erano le tombe di un’antica necropoli romana. Sul percorso, ideato da un poeta locale, Antonio de Luca e indicato come “Mediterraneo-paesaggi letterari”, sono state fissate alla roccia delle targhe con citazioni famose: ad esempio frasi di Borges, Quasimodo o Pavese. La prima è del filosofo Popper, “I nostri sogni e i nostri desideri cambiano il mondo”, in seguito se ne legge una di Márquez “L’illusione non si mangia ma alimenta”, infine Rilke formula una domanda e fornisce una risposta “Perché cavalcate questa terra? Per ritornare”. Infatti è meglio tornare in un’altra occasione perché le raffiche di un vento freddo che puzza di Alaska mi destabilizzano. Sono proprio sopra a Punta del Fieno, dove un portoncino va aperto e poi richiuso per non lasciare uscire gli animali da soma che pascolano qui intorno. Non lo oltrepasso: mi aspetta una risalita di quelle spappolacuore. Respiro affannata, in grave debito di ossigeno: sono già le tre del pomeriggio e ho gli occhiali annebbiati dalla pioggia, che ha ricominciato a cadere. Finalmente scendo seguendo a ritroso le maioliche della via Crucis e quando mancano poche centinaia di metri al capolinea degli autobus accelero il passo e siccome la strada è diventata un ruscello subito scivolo e mi do una bella botta al ginocchio sinistro. Tanta fretta solo per fare un capitombolo. Aspetto il mezzo per una decina di minuti e mi infradicio fino alle mutande visto che l’impermeabile mi è stato strappato dalle spine di un rovo. Al mio rientro a Cala Fonte mi sento comunque gratificata: adesso Ponza inizia a essere più mia perché l’ho metabolizzata passo dopo passo.

Non so se sono riuscita a contagiarvi il virus dell’amore per Ponza con questo diario di viaggio. Certo dovete immaginare che vi ho raccontato la mia esperienza con un calore nella voce del tutto particolare, che l’ho avvolta in un pacchetto sgargiante e ora ve la consegno in dono.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare

Come arrivare: Con Trenitalia alla stazione di Formia-Gaeta. Segnalo che a Formia c’è una biglietteria FS, oltre a quella automatica. Dalla stazione al porto esiste un passaggio pedonale in discesa (scale), proprio di fronte all’uscita dalle FS, quindi si svolta a sinistra (seguire freccia con immagine del traghetto) e poi a destra si raggiunge il lungomare. Dopo poco si attraversa un ponte che permette di scendere al porto (totale 15 minuti, considerato il peso delle valigie). A Ponza si giunge in nave o unità veloce con la compagnia Laziomar, www.laziomar.it, (nel periodo natalizio tre collegamenti marittimi giornalieri). Tel. 0771 700604, il numero info è attivo dalle 9.30-17.30. Il botteghino per l’acquisto dei biglietti è aperto a partire da un’ora prima della partenza. L’aliscafo impiega un’ora e venti minuti e il prezzo è di circa 25 euro. La motonave (se il mare è mosso è più sicuro che parta rispetto all’aliscafo) ci mette quasi tre ore, ma il costo è inferiore, circa 15 euro.

Pernottamento a prezzi ragionevoli: Casa di Civitina Via Cala Fonte 04027 Ponza (vicino al ristorante Da Angelino, fermata dell’autobus n. 24), tel. 377 1042409, email: lpietroniro62@gmail.com Prezzo: 30 euro al giorno. Nessuna richiesta di caparra. Miniappartamenti con angolo cottura. Riscaldamento: termoconvettore. Ha due bellissime terrazze con gazebo e tavoli. Il proprietario mi ha prelevato al porto e mi ha portato alla mia stanza gratuitamente.

Dove mangiare per le feste natalizie: Se siete immuni al freddo e pescivori convinti “Da Angelino”, via Calacaparra, SNC-04027 Ponza (LT) tel. 0771 808908 (senza riscaldamento, appunto), cucina casalinga, pesce fresco. Spaghetti ai gamberi 13 euro, pesce spada con patatine fritte, 15 euro.

Altrimenti ci si può procurare del cibo al supermercato Decò via Calacaparra, Le Forna. Tel. 0771808945

Dove comprare souvenir a Ponza Porto (negozi difficilmente aperti per le feste natalizie): Assenso, via Panoramica 04027 Ponza (LT), vende palline di Natale con i più bei panorami di Ponza https://www.facebook.com/UtilitaeBelleCose/photos/pcb.791318434362018/791318197695375/?type=3&theater

Come muoversi: Autolinee Schiaffini, tel. 06/7130531 http://www.schiaffini.com/ponza/ponza; gli autobus passano con cadenza oraria e impiegano circa mezz’ora per spostarsi da un capo all’altro dell’isola. Da Cala Fonte per il Porto gli orari sono 4.30-7.00-8.30-9.30-10.30-11.30 fino alle 20.00. Dal porto il primo bus parte alle 6.30 e poi all’ora in punto. Le fermate sono segnate da un cartello e da un numero. Il 25/12 e il 1/01 le corse sono meno frequenti. Prezzo per i non residenti: 1,50 euro. Il biglietto si può fare sul bus.

Escursioni in barca: nel periodo natalizio non è possibile circumnavigare l’isola. Al limite, se le condizioni meteorologiche sono favorevoli e qualche pescatore prende il mare forse si può ottenere un passaggio per costeggiare un po’ il litorale. Per il giretto del porto con Babbo Natale rivolgersi a Francesco Bruno. Info al negozio di alimentari “La bottega di Luli”, via Banchina Di Fazio, Ponza Porto, tel. 328 6161333.

INFO

Pro Loco di Ponza, via Molo Musco, Ponza Porto, tel. 0771 80031 www.prolocodiponza.it www.ponza.com orario apertura 9.30-12.30 mar, giov., sab.e dom.

Guida turistica: Domenico Scotti, tel. 3316448600. Mi ha reso edotta dell’esistenza di un sentiero che dalla statua di Padre Pio, vicino al Poliambulatorio, porta giù alla frazione di Santa Maria (vecchia strada di collegamento fra Le Forna e il Porto), che sono poi effettivamente riuscita a percorrere. Mi ha dato delle dritte sui sentieri anche Antonio, autista della Schiaffini, ad esempio su quello che dalla località Tre Venti (Poliambulatorio) porta al fortino di Frontone.

Per saperne di più: una visione in anteprima delle bellezze ponziane ce la regala Un’altra vita, la fiction di Rai 1 ambientata a Ponza, che ha come protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo di Emma.

Sentieri e passeggiate

www.comune.ponza.lt.it/itinerari/WEB_GuidaArcheo_IT.pdf Guida Storico-Archeologica Ponza (cartina in distribuzione alla pro loco)

www.comune.ponza.lt.it/itinerari/WEB_GuidaNatura_IT.pdf Itinerari Naturalistici Ponza (cartina in distribuzione alla pro loco)

Https://issuu.com/hotelortensia/docs/hotel_ortensia_ponza_ita guida con indicazioni

Altre informazioni:

Https://www.youtube.com/watch?v=0rhAV421dqM Il presepe all’interno della Chiesa di S. Maria Assunta a Le Forna.

Paolo Iannuccelli (l’autore di Gente di Ponza)

Http://frammentidiponza.blogspot.it/2016/10/quel-che-resta-di-una-pagina-dolorosa.html sempre sulla miniera

Https://www.youtube.com/watch?v=p3MIa_1O-QE&list=PLQs2S-TIS62coMybG3vFQZq1D7MhYJjev&index=6 Istituto Luce sulla miniera

Https://www.youtube.com/watch?v=joUN-s5DrWA&index=3&list=PLQs2S-TIS62coMybG3vFQZq1D7MhYJjev Istituto Luce sul turismo

Https://www.youtube.com/watch?v=20MxRk4pl54 Ponza vista dal drone

Https://www.youtube.com/watch?v=9gRyu1Cj3tQ documentario in francese su Ponza

Https://www.youtube.com/watch?v=eQbT_Xu_KpE promo documentario Ponza delle Meraviglie

Https://www.youtube.com/watch?v=VyXHkODb5oE I episodio in barca

Https://www.youtube.com/watch?v=iaAnGQe09eU II episodio in barca

Https://www.youtube.com/watch?v=onMN2AxXVNc gita in barca

Https://www.youtube.com/watch?v=CuVjtHB9wwI documentario Ponza parte 1

Https://www.youtube.com/watch?v=q9UW-EdAGrE documentario Ponza parte 2

Https://www.youtube.com/watch?v=YCaLNKpuxHg 1° documentario sul Faro

Https://www.youtube.com/watch?v=1pUrCJqNbAY 2° documentario sul Faro

Http://www.ponzaracconta.it/2012/12/06/1953-sofia-loren-a-ponza/ Sofia Loren a Ponza, di Paolo Iannuccelli (tratto da Gente di Ponza)

Http://www.antichecantinemigliaccio.it/storia