In sella a uno zem tra Togo e Benin

Togo – giorno #1 Lomè

Lomè è la classica capitale africana. Frotte di persone che si muovono senza soluzione di continuità in modo caotico e incomprensibile a noi occidentali. Mi lancio subito nella mischia, amo questo delirio di gente, questo mondo così colorato e rumoroso. A Lomè le persone si muovono in “zem”, moto-taxi che ti portano da un lato all’altro della città. Non posso resistere e appena fuori dall’aeroporto, mi faccio largo tra i taxisti e mi butto in strada in cerca del mio “zem”. In realtà non sei tu a cercarlo ma è lo zem che viene a te, in men che non si dica sono a bordo di uno scalcinato motorino che si fa largo tra milioni di altri motorini e auto per le strade della capitale! Arrivo a fatica da Joh, un signore danese che da 14 anni vive qui e gestisce una ONG. Mi racconta il suo progetto e di come è arrivato in Togo, come missionario. Ha girato il mondo e vissuto in tanti angoli del pianeta ma mai come in Africa aveva trovato un posto da chiamare casa. Andiamo insieme al Service des Passports, sorta di ufficio immigrazione della capitale dove è possibile prolungare il proprio visto, dal momento che quello fatto in aeroporto vale solo sette giorni.

Indice dei contenuti

Il tempo di rimettermi in sesto e sono di nuovo in strada. Prendo uno zem, credo diventerà il mio sport preferito in questi giorni, cavalcatore di zem! Arrivo in città e corro a vedere il mare. È vero, Lomè è la classica capitale africana ma le altre non hanno l’oceano e questo le dona una certa dolcezza. La spiaggia bordata di palme, la sabbia granulosa, i bambini che giocano… girovago un po’ e tutti i ragazzi quando mi vedono, chiedono di fare una foto. Fare il bagno è proibito, la corrente è fortissima, ti porterebbe via in men che non si dica. Qualche ragazzo caccia le onde sulla battigia ma senza avventurarsi oltre. Torno al mercato, cioè in centro, cioè la stessa cosa. Mi racconta Ibrahim che mi ferma per strada mentre giro per le strade affollate con un po’ di smarrimento, che tre anni fa il Grand Marchè è bruciato. E da tre anni il presidente promette di ricostruirlo. Nel frattempo il mercato si svolge per le strade e la quantità di bancarelle è così esplosivamente elevata che tutto il centro della città è un grande mercato a cielo aperto! Mi affido a Ibrahim, mi sembra un bravo ragazzo e si arrabatta come può con un po’ di artigianato locale e facendo da guida agli sparuti turisti (in realtà ieri non ne ho visto nessuno). Mi presenta le sorelle che lavorano al mercato e salutiamo un buon numero di amici e parenti! Dopodiché gli chiedo se conosce il mercato dei Feticci, ho letto sulla guida di questo mercato tradizionale che vende feticci per i riti animisti vudù. Sono incuriosito, Joh da buon missionario mi dice che oramai quasi tutta la popolazione – almeno nella capitale – ha smesso di praticare le religioni ancestrali e si è convertita al cristianesimo nelle sue mille forme sincretiche che abbondano in terra africana. Il Marchè des fetiches in effetti è in un quartiere periferico della città e ci vuole più di mezz’ora per raggiungerlo. Visito il mercato, ha un’aria vagamente decadente e oggettivamente non sembra molto frequentato. Un ragazzo ci mostra le bancarelle coperte di animali morti che servono ai più svariati scopi: vertebre di serpente per curare i reumatismi, camaleonte per le pene d’amore, teste e zampe di scimmia, crani di cavalli e buoi, cani, roditori, conigli e tartarughe, non manca veramente nulla e il simpatico odore che emettono me lo sentirò attaccato ai vestiti fino a sera. Entriamo dal feticheur, ovvero colui che officia i riti. In realtà non c’è lui ma il figlio, è un’atmosfera un po’ buffa perché il figlio è un giovane ragazzo sui 20 anni che tutto sembra fuorché l’officiante di riti ancestrali. Credo sia tutto ricreato per fare felice chi capita qui, ammesso che qualcuno venga a destare la tranquilla sonnolenza di questo posto. Mi mostra – e ovviamente cerca di vendere – tutti gli strumenti che il feticheur usa per aiutare chi lo interpella tra cui un piccolo tronchetto con un buco in cui sussurrarci i propri desideri di un viaggio sicuro. Previa chiusura del tappo, per non far uscire le parole, tutti gli spostamenti e i trasporti richiesti saranno protetti e sicuri. Declino gentilmente l’offerta, non vorrei che la mia eresia verso i culti ancestrali mi attirasse qualche sfiga… Nel mercato l’atmosfera si è improvvisamente fatta elettrica, sulla soglia è apparso un signore e i ragazzi delle bancarelle cominciano a chiamarlo a gran voce, ognuno verso di sé. Mi dice Ibrahim che è un acquirente e i ragazzi cercano di accaparrarselo. Solo quando raggiunge uno dei banchi, gli altri si quietano. Ci rimettiamo in strada, qui in periferia è ancora peggio che nel centro, strade intasate e piene di smog, tossisco a pieni polmoni!! Mi faccio aiutare da Ibrahim a trovare una SIM card locale, alla fine spunta fuori un tizio che smercia le SIM e me ne fa avere una. Saluto Ibrahim e gli lascio qualche cfa per la sua guida. Mi allontano ma lui mi rincorre mentre sto per prendere l’ultimo zem della giornata e mi regala una collanina con ciondolo a forma di djembè, un gesto semplice, me lo allaccia al collo dicendo “per il tuo viaggio”. È questo sono sicuro che mi proteggerà. Buon inizio a me!

Togo – giorni #2-6 A Kouma Tsame

Quando il sole sta tramontando, il cielo si riempie di pipistrelli. A stormi, abbandonano la montagna per andare a caccia di insetti e volano sopra la Maison. Mi piace arrampicarmi sulle pietre della collina e rimanere a naso in su a guardare lo spettacolo. Ieri Julienne, la piccolina di casa, mi ha visto abbarbicato sul masso ed è corsa verso di me gridando “chauves-souris, chauves-souris”, pipistrelli in francese, e siamo rimasti abbracciati a goderci quel momento. È qui, a pochi kilometri da Kpalimè nella regione dei Plateaux, che Susanna è arrivata nel 2013 per un breve progetto di volontariato a soli 24 anni. Susanna sognava l’Africa nera da quando era piccola, guardava in tv le immagini di quelle terre sconosciute e sognava un giorno di toccare quel suolo. Quel breve soggiorno le ha però cambiato la vita. Dopo tre mesi insieme ai bambini del villaggio, tornata in Italia sentiva di dover tornare, di dover fare qualcosa di più. Non ha mezzi economici, solo tanta forza di volontà, un’immensa forza. Decide di andare in Francia e lavorare per qualche tempo, raccoglie un piccolo gruzzolo, tremila euro per tornare in Togo e comprare un pezzo di terra. Inizia a far girare in rete la sua idea, costruire un orfanotrofio e trasferirsi in Africa per aiutare i bambini. Qualche persona crede in lei, piccole donazioni che le permettono di iniziare il primo cantiere. Va a vivere nel villaggio, non vuole delegare quel lavoro così importante così segue passo a passo i lavori, chiama volontari ad aiutare, realizza migliaia di mattoni in terra e paglia con le sue mani, guida il camion per andare in città ad acquistare legno, lamiere, chiodi, pietre, piastrelle. In sei mesi il primo cantiere è finito, può aprire la sua casa, la Maison sans Frontiere. Da lì, in due anni seguono altri cantieri, sempre più persone credono in lei ed oggi la Maison è una realtà che accoglie 12 bellissimi bambini orfani che hanno alle spalle storie dure, spesso incredibili a credersi. Bambini abbandonati da uno o entrambi i genitori. Sebastien e la sorella Onorine per esempio, arrivano da Lomè. Susanna conosceva già la loro famiglia perché vivevano nel quartiere dove lei stava quando doveva andare nella capitale. Una mamma alcolista, un papà malato, vivevano tutto insieme in una stanza malconcia. Un giorno Susanna arriva in città e vede i bambini dormire per strada, per terra. Cerca la madre che le racconta che sono stati sbattuti fuori di casa. Il padre è morto improvvisamente e nel quartiere si è sparsa la voce che lei e Sebastien l’abbiano ucciso, sono accusati di stregoneria. Il padrone di casa li caccia e loro non hanno un posto dove stare. Susanna chiede alla madre di potersi occupare dei piccoli, qui in Africa spesso la maternità è vista come un peso da sostenere. Abbandonare i bambini è una pratica crudele ma frequente. Julienne, la più piccolina, solo 5 anni, nonché la mia preferita, è stata abbandonata dalla madre perché lei dopo essere rimasta incinta di un altro uomo, è stata minacciata di essere a sua volta abbandonata dal nuovo compagno se non avesse lasciato la piccola che non era sua figlia. E così è stato. È difficile ascoltare queste storie, devi abbandonare il tuo punto di vista occidentale e guardare la realtà delle persone che qui lottano per sopravvivere. Mi guardo intorno, alla Maison regna amore, pace, serenità. I bambini sono meravigliosi, così piccoli e già così responsabili.

La mattina alle sei sono già in giro che puliscono il cortile, ti svegli e li vedi tutti indaffarati: chi rassetta, chi spazza, chi fa il bucato, chi cucina. Tutti cooperano a far sì che quel posto sia migliore per tutti. In cinque giorni di permanenza non ho mai sentito una sola volta piangere qualcuno. Certo, Susanna è una “madre” molto rigorosa, non potrebbe essere altrimenti con una banda di dodici scatenati che vanno dai 5 ai 16 anni! Tutte le sere, ci si raduna nella stanza da letto. Susanna apre un libro e raccolta loro le favole. Io mi accoccolo e ammiro quello spettacolo, mi riempie il cuore. Vedere una ragazza così giovane, ha solo 27 anni, ha creato da sola un sogno, un luogo dove i bambini sono felici, dove chiunque può sentire l’amore riempire le stanze. La guardo negli occhi, sono luminosi, profondi, sinceri. Oggi, quando l’ho salutata, l’ho stretta forte, ho sentito la commozione salirmi dallo stomaco, ma non ho pianto. L’ho solo ringraziata perché se ancora posso credere agli uomini, è grazie a persone come lei. Vorrei proseguire, raccontare ancora un po’ di come sono stati belli questi cinque giorni, in cui i momenti con i bimbi si sono alternati alla scoperta della lussureggiante regione dei Plateaux. Ho conosciuto tante belle persone, a partire dai volontari della Maison, Ilaria, Ludovica e Alberto fino ad arrivare alle tante persone del villaggio che aiutano ora Susanna: Davy, la mamà che aiuta ad accudire i bimbi, Jalil, il giardiniere che fa l’orto e crede in un futuro bio per l’Africa, François e Ippolit, i moto-taxisti tutto fare e tutti gli altri. Forse è meglio lasciarvi solo qualche foto, in cui potete godere della bellezza di questi luoghi dove montagne e colline verdissime donano frutti e riempiono gli occhi. Dove i banani hanno foglie così grandi che ti ci potresti fare un abito, dove le donne e gli uomini portano vesti colorate e sono sempre pronti ad accoglierti con un sorriso, dove i bambini quando ti vedono passare ti gridano “yovo, yovo” ovvero “bianco” ridendo a crepapelle, dove prendere un taxi-brousse significa salire su una macchina scalcinata carica all’inverosimile senza sapere a che ora partirà e condividere lunghi viaggi schiacciati tra uomini, donne, bambini e animali, dove villaggi di montagna immersi nelle foreste vedono ancora gli uomini trasportare acqua e legna in testa sulle irte salite, dove la musica e le percussioni dominano sul silenzio, dove il cuore della Terra batte ancora forte. Ed è vivo. Questa è la mia Africa, questa è la terra che mi ha preso l’anima.

Togo – giorno #7

Sono solo. Da qualche ora ho salutato Ilaria e Ludovica, le due volontarie della Maison. Ieri è stata una bellissima giornata, passata in compagnia. Di mattina abbiamo visitato il villaggio di Kouma Konda, sul monte Kloto, una delle due montagne che dominano Kpalimè. È un villaggio rurale con parecchi progetti di cooperazione europei per lo sviluppo di attività agricole legate alla coltivazione di caffè e cacao. Proprio lì mentre sorseggiavamo una tazza di caffè bollente, ho incontrato Dotcha e Ziko, due ragazzi togolesi che vivono a Milano dove hanno un’associazione per l’insegnamento della danza africana. La sede è a Corvetto, due fermate di metro da casa mia. Ridiamo, il mondo è così microscopico. Sono con un gruppo di italiani che tra qualche giorno inizierà il corso di danza a Lomè. Improvvisano una session di percussioni e danza in mezzo alla piazzetta del villaggio, racconto della mia esperienza in Burkina e non posso esimermi dal provare un paio di passi col gruppo. Sono rigido, notoriamente la mia flessibilità è pari a quella di un tronco ma le percussioni africane riuscirebbero a smuovere qualsiasi oggetto inanimato e mi lancio indiavolato sul dance-floor di terra improvvisato. Amerei tornare a Lomè per ballare con loro ma il progetto è di risalire tutto il paese. Torniamo alla Maison, saluto i bambini e Susanna.

Nel pomeriggio con Ilaria e Ludovica andiamo al Plateau de Denyi, un altopiano che costeggia il confine con il Ghana. Da lassù si vede l’immensa distesa d’acqua del Lago Volta, in territorio ghanese. In pochi kilometri puoi superare il confine. Arriviamo al monastero benedettino di Dzobegan, vogliamo provare la calma contemplativa dei monaci. Il posto è immerso sull’altopiano, in una natura rigogliosa e piena di frutti. Nel negozietto del monastero vendono marmellata di mango e a ananas, biscotti, oli essenziali, tisane. Facciamo spese e prendiamo una stanza per la notte. Passiamo una serata bizzarra, bisogna osservare il silenzio e ad ogni ora, i monaci – tutti autoctoni – pregano cantando. Che strano pensare che fino a cent’anni fa o poco più, qui si pregavano solo gli antenati e si venerava la natura. La cena la consumiamo nel refettorio, confidiamo che i monaci siano delle buone forchette visto che a pranzo abbiamo mangiato poco. Portano un insalata di patate, cavolo, carote e pesce. Pensiamo all’antipasto e ce lo gustiamo, subito dopo arriva l’anguria e il sogno svanisce! Ci sfameremo in stanza con i biscottini comprati al negozietto. Stamane facciamo un giro nel villaggio, è domenica, vediamo prima una processione e poi in paese la gente che pigramente si riposa ai bordi della strada, in effetti non penso che durante la settimana sia diverso! Contrattiamo con una macchina per riportarci ad Adeta, una città vicina sulla strada principale che unisce Kpalimè ad Atakpamè. Per 3.000cfa chiudiamo la contrattazione ma dobbiamo aspettare un’ora perché al monastero stanno facendo messa e nessuno può farci pagare la stanza. Ad Adeta saluto le ragazze che tornano alla Maison, la mia strada dice nord. Trovo un auto che va a Atakpamè, a un ottantina di km da lì. Ci sono pochi passeggeri per cui, come sempre, si attende che si riempia. Non esistono orari in Africa, oserei dire che il tempo non esiste. La gente attende ore senza muoversi da una panchina, non protesta, non cammina, non guarda l’orologio. Attende. È dura abituarsi per uno che alla fermata della metro percorre la banchina avanti e indietro quattro volte nei quattro minuti di attesa del treno. Vado ad un maquis, i ristorantini a bordo strada e mangio un cous cous. Attendo speranzoso la chiamata dell’autista che non arriva. Si avvicina un ragazzo che mi chiede se può sedersi, dopo una settimana qui inizio a capire abbastanza bene il francese togolese, mi esprimo sbocconcellando il mio francese ancora acerbo ma finalmente parlo, capisco e interagisco! Devo ringraziare Claire, la mia insegnante a Milano che mi ha dato la chiave per entrare ancora di più in questo mondo. Christian, questo il nome del ragazzo, mi spiega che vive aiutando alcune persone a produrre insetticidi, mi fa mille domande sull’Europa, mi dice che il suo sogno è venire da noi. Non è la prima volta da quando sono arrivato, anche ieri il taxista mi ha fatto lo stesso discorso. Non chiede soldi, mi chiede di aiutarlo a fare le carte per partire. Dice che non ha carta d’identità né nazionalità togolese, per farlo serve denaro e lui non ne ha. Non so trovare le parole per spiegargli che venire in Europa non è così semplice e anche riuscendoci la vita è così cara che tu, togolese di 23 anni, rischi di finire ai margini. Mi chiede se posso fargli le carte, gli spiego che non ho lavoro da offrirgli per fargliele. Lo guardo, gli chiedo se ha mangiato. Mi dice di no, che oggi ha solo fatto il bucato. Gli compro un piatto di cous cous, il meglio che ora possa fare per lui. Torno alla macchina, solo quattro passeggeri. Non si parte, bisogna essere almeno in sei oltre all’autista, in un auto sfasciata che a mala pena ne conterrebbe cinque. Improvvisamente cambiamo mezzo, non capisco come ma partiamo in un pulmino nove posti che, villaggio dopo villaggio, caricherà persone e mercanzie ad ogni angolo. La strada dopo Adeta diventa una pista di terra, ora capisco perché servono più di due ore! Sono seduto nella fila posteriore, il finestrino è aperto e mangio terra rossa che entra copiosa…a sinistra gli altopiani segnano la strada, davanti e dietro solo terra. Apro il libro che sto leggendo, Le nuvole dell’Atakora di Marco Aime, che racconta la storia di un villaggio di montagna del Benin i cui abitanti si ribellano alla costruzione di un nuovo mercato. Vorrei arrivarci, chissà se il destino mi ci porterà. Arriviamo finalmente ad Atakpamè, non conosco nessuno così prendo uno zem e mi faccio portare negli alberghi segnalati dalla mia guida. Il primo è passabile, dentro il vescovato, ma in mezzo al nulla. Il secondo è una crosta con una stanza piccolissima e calda all’inverosimile. Riprendo lo zem e mi faccio portare in giro da un ragazzo…trovo così un alberghetto decente dove sistemarmi. Sta per tramontare ma voglio fare un giro in città, sembra carina. È disposta su sette colli e ha le strade lastricate…ad ogni angolo la gente mi saluta e mi dice “Bon arrivè”, ringrazio, saluto tutti. Non vedo altro bianchi, gironzolo un po’ fino a quando un ragazzo mi abborda e iniziamo a chiacchierare. Si chiama David, guida gli zem (strano!!?!) ed è simpatico. Gli dico che ho fame e se conosce un posto semplice e buono, lo invitò ovviamente a cenare con me e davanti ad un piatto di Djongoli con pollo (una specie di polenta di mais) e due birre ghiacciate, mi racconta che la sua donna aspetta il primo bambino. Chiedo da quanto sono “fiancè” ma mi spiega che non sono fidanzati. Prima si fa un figlio e si vede come va, poi ci si fidanza!!! Mah, usi e costumi bizzarri… Sentiamo una musica dal cortile vicino, chiedo a David di accompagnarmi e ci ritroviamo di fronte a una vera e propria jam-session di percussioni e canto!! Quattro ragazzi fanno vibrare forte la pelle di capra dei djembè e almeno una ventina di persone cantano e accompagnano i djembisti! Fantastico, assisto estasiato e batto forti le mani. David mi traduce alcune frasi della canzone in ewè, la lingua locale. Si è fatto tardi, David mi riaccompagna in hotel e rimaniamo d’accordo che domani mi passa a prendere per portarmi a prendere il taxi brousse. Rotta per Kara, al nord del Togo…sarà un lungo viaggio sicuramente denso di afravventure! Bonne nuit!

Togo – giorni #8-9

Il viaggio è fatto di luoghi, è evidente. Ma un viaggio per me è fatto soprattutto di persone, di individui che quei luoghi li abitano e tramite i quali è possibile conoscere la cultura che li permea. Questo viaggio mi sta regalando incontri ogni volta fortuiti, all’apparenza casuali ma che ogni volta si sono rivelati nient’affatto tali. Ieri pomeriggio sono arrivato a Kara, nel nord del Togo, dopo un viaggio della speranza di sei ore su un malandatissimo pullmino stipato di merci e di persone. Il mio posto a sedere, lato finestrino per guadagnare un po’ d’aria, era talmente scomodo che ogni tanto dovevo muovere il sedere per prendere tregua. Quando finalmente il mezzo ha raggiunto Kara, dal finestrino ho visto un ragazzo che mi faceva segno di andare da lui. Era un guidatore di zem, ormai dovreste sapere che si tratta dei moto-taxi locali. Appena sceso si precipita da me, forse perché avevo l’aria spaesata o forse semplicemente perché ero bianco. Prendo lo zaino e iniziamo il carosello degli hotel per cercarne uno che sia un buon compromesso tra le croste pidocchiose da 3000cfa a notte (meno di 5€) e gli hotel per expat con camere climatizzate da 20000cfa. Lo troviamo. Rodrigue, questo il suo nome, mi fa vedere la macchina fotografica che una ragazza francese gli ha regalato dopo averla portata in giro per i suoi luoghi (e non solo quello, scoprirò dopo…). Parliamo un po’ prima di salutarci, lui è di un villaggio fuori Kara, nel pays Kabye. Il programma di oggi era quello di visitare proprio questa zona per cui ci accordiamo per vederci stamane alle 8 all’hotel e passare la giornata insieme. Quello che questo ragazzo mi ha donato è stato quanto di più prezioso potessi ricevere, la vera essenza del viaggio, non c’è denaro che lo possa ripagare. La mia gratitudine e fratellanza verso di lui è quanto spero anche solo in minima parte possa ricevere dalla giornata passata insieme. Alle 8 arriva puntuale, lo vedo dal terrazzo dell’albergo e mi precipito felice che abbia mantenuto la parola. Facciamo benzina alla moto e partiamo. In poco tempo arriviamo al suo villaggio, Lama, nel pays Kabye. I Kabye sono una delle etnie più antiche del Togo, sono chiamati i “contadini della pietra” in quanto vivono su montagne rocciose difficili da coltivare, che gli avi hanno saputo modellare in secoli e secoli di storia.

Dopo un giro nel villaggio, mi porta a casa sua. In realtà come spesso avviene in Africa, la “casa” è in realtà composta da una serie di cortili dove vivono sia la famiglia intesa in senso stretto, che i vari parenti vicini e lontani. La prima persona che incontriamo è la nonna, una donna anziana che si aggira a petto nudo per il cortile. Rodrigue ha perso il padre qualche anno fa, da quando è successo ha lasciato gli studi e da solo sei mesi ha iniziato a lavorare come zem. Funziona che il proprietario della moto te la dà “in licenza” per dodici mesi a patto di restituire 50.000cfa al mese (una cifra considerevole). Al termine dell’anno, la moto è tua e puoi iniziare a guadagnare per te stesso. La stanza di Rodrigue è, diciamo così, modesta. Un tugurio per essere realistici. Saluto la nonna in lingua kebye, facendomi aiutare da Rodrigue che mi insegna i rudimenti. Ci addentriamo così nella foresta lussureggiante, tra l’erba altissima ombreggiata da palme da cocco. Arriviamo in un altro cortile dove invece c’è tantissima gente, la maggior parte delle persone sono fratelli di Rodrigue, in realtà scopro essere gli zii ma per loro gli zii per parte di padre sono chiamati fratello mentre quelli per parte di madre, zii. Sì, insomma, un casino. Mi accolgono con gioia, l’ospitalità è sacra e il segno distintivo dell’ospitalità kebye è rappresentato dalla birra di miglio, il tchoukh, che mi offrono appena entrato in cortile. Viene servita calda dentro le calabasse, piccole zucche usate a mo’ di coppa. Durante la giornata ne berrò diverse, praticamente ogni volta che arriveremo a casa di qualcuno. Il procedimento per ottenere questa birra consiste nel far fermentare il miglio e farlo poi bollire in acqua, in quattro giorni il tchoukh è pronto e il quinto può essere consumato. Fortunatamente il tasso alcolico è basso, per cui mi gusto a grandi sorsate quel nettare un po’ amaro. Rimaniamo in cortile con la famiglia, sono tutti curiosissimi per la mia presenza. Su una panca siede un’anziana, la nonna degli zii mi pare di capire. Beve anche lei grandi quantità di tchouk nonostante i 96 anni, che dimostra in tutta la sua meravigliosa presenza. Rodrigue mi mostra la tomba del padre, presso i Kabye quando una persona muore viene interrata nel cortile di casa. Qua e là infatti spuntano sull’aia delle piramidi di cemento che segnalano la presenza di grosse camere ipogee dove le persone vengono interrate, purché maggiori di 25 anni. Mi sento un piccolo antropologo, questi aspetti etnici di cultura tradizionale mi fanno letteralmente impazzire di curiosità così inizia il mio martellamento di domande a Rodrigue che risponde con enfasi spiegandomi tanti aspetti della cultura Kabye. Mi spiega che le donne Kabye diventano adulte a 18 anni, ogni anno le maggiorenni salgono sulla montagna e in un bosco sacro di piante di iroko e baobab avviene la festa dell’akpema in cui le ragazze completamente nude danzano. I ragazzi possono assistervi e se vogliono chiedere la mano della fanciulla. In questa celebrazione, la donna non può rifiutare mentre se la richiesta avviene in altri momenti, può accettare o meno l’invito a nozze. I ragazzi invece hanno due fasi di crescita nel passaggio alla vita adulta: a 20 anni avviene la festa di ewalà, ovvero il passaggio dalla fanciullezza alla giovinezza. In questa occasione, è rituale consumare carne di cane che fino a quell’età non è consentito mangiare. Da quel momento i Kebye possono mangiarla e, a pranzo, mi assicuro con Rodrigue che quello che ho nel piatto non sia spezzatino di chiwawa! Ok, tornando seri, il secondo step ovvero il passaggio alla vita adulta avviene ai 25 anni quando si celebra la festa chiamata condonà, in cui vengono sacrificate le capre e si banchetta con la loro carne. Tra i 20 e i 25 anni, i ragazzi possono cercare moglie. Se a quell’età il ragazzo è ancora scapolo, tocca alla famiglia cercargli la sposa. Prima di lasciare il cortile, mi offrono, oltre all’ennesima coppa di tchoukh, del formaggio tradizionale. Sapevo che solo i peul, pastori nomadi diffusi in tutta l’Africa occidentale, producono formaggio. E infatti il uangach, così viene chiamato, è formaggio di soia fritto. Incredibile, anche qui c’è il formaggio vegano! Risaliamo in moto e ci dirigiamo verso Pya, famosa per essere il paese natale dello storico presidente del Togo, Eyedema Gnassingbè, rimasto in carica dal 1960, anno dell’indipendenza dalla colonizzazione francese, fino al 2005 anno della morte. Per non farsi mancare una bella dose di democrazia all’africana, l’attuale presidente è il figlio di Eyedema, Faure Gnassingbè. Dunque sono solo 56 anni che il paese è governato dalla stessa famiglia, una monarchia in pratica. Mi mostra prima l’altare del vecchio presidente con un busto modello “Stalin” al centro di un grande parco, poi passiamo vicino alla villa di Gnassingbè Junior e lì ci fermiamo a fare una foto. Mai sia, dopo essere ripartiti veniamo inseguiti da un motorino con a bordo un tizio in divisa da calciatore (giuro, niente foto perché non era il momento!!) che altri non è che una delle guardie presidenziali. Tensione alle stelle, almeno per me. Rodrigue sembra calmo, ma il tizio è piuttosto severo: non bisogna avvicinarsi alla casa del presidente. Vuole chiamare il capitano, ma con un po’ di diplomazia ne usciamo sani e salvi. Per me una bella tachicardia, già mi vedevo in qualche carcere togolese a bere tchoukh dal mattino alla sera!! Riprendiamo strada e risaliamo le verdissime e bellissime montagne dei Kabye, arriviamo a Tchourè, famosa (si fa per dire!) per i mestieri tradizionali dei propri abitanti: gli uomini fabbri e le donne fabbricanti di vasi in terracotta. Il fabbro, dopo i soliti convenevoli e la solita coppa di tchoukh, accende il forno a carbone mentre la donna agitando degli stantuffi fatti di pelle di capra tiene vivo il fuoco. Quando il fuoco è caldissimo, mette sulle braci un pezzo di ferro che quando diventa incandescente toglie e inizia a battere con dei massi di granito. Una scena infernale di caldo e baccano. Così fabbricano le vanghe che servono per l’agricoltura. Mi sembra di essere proiettato indietro nel tempo. Il mastro-fabbro mi spiega che questo lavoro si tramanda di generazione in generazione, ora che sono arrivati i “turisti” però bisogna non fare arrabbiare gli antenati che non vogliono che i loro segreti siano svelati. Niente di più semplice, dovrò comprare una pintade (ovvero una faraona) da sacrificare sulla pietra sacra che giace a fianco della fornace. Non sapendo come procurarmi una faraona, decido di lasciargli qualche soldo per farlo per me. Questi avi sono golosi, direi. La cerimonia termina con un copioso versamento di tchoukh sulla pietra sacra, in modo che gli antenati possano dissetarsi in attesa della faraona. Passiamo poi al vasellame, qui la cosa è più semplice. Banalmente la donna di casa modella l’argilla girando intorno all’oggetto da modellare perché non esiste il tornio che gira per lei. La donna comunque è bellissima, le scatto decine di foto totalmente rapito dalla sua pelle d’ebano. Acquisto delle sorte di nacchere forgiate dal fabbro e un vasino di terracotta e salutiamo. Esperienza veramente bizzarra ma interessantissima. Continuiamo il nostro viaggio in sella allo zem, Rodrigue è felice e io di più. Le piste di terra rossa contrastano con il verde brillante delle montagne. Appaiono i primi baobab, da qui andando verso nord inizia la brousse ovvero la savana, dove i baobab sono padroni di casa e re incontrastati dei culti tradizionali animisti. Ci fermiamo presso una cava d’argilla, da un buco nella montagna escono diverso bambini sporchi di terra rossa. Eh sì, questo lavoro di estrazione lo fanno loro perché sono piccoli e possono entrare facilmente nei cunicoli stretti. Facciamo qualche foto, ridono tantissimo per la mia presenza aliena. Ci fermiamo a pranzare in un maquis di un paesetto di passaggio, Rodrigue ha voglia di chiacchierare. Mi racconta che la francese si è innamorata di lui e gli ha chiesto di andare in Francia a vivere. Ma lui no, vuole rimanere qui tra la sua gente, i meravigliosi e fieri Kabye. Torniamo a Kara, mi lascia all’hotel. Ci abbracciamo fraternamente, gli lascio dei soldi che mi sembrano comunque insufficienti a ripagare quanto mi ha regalato. Mi passa a prendere domattina per portarmi verso nord e lasciarmi nel pays Tamberma, ultima tappa in Togo prima di entrare in Benin. È sera, dal terrazzo dell’albergo ripenso a questa giornata, mi sembra quasi irreale, sento di aver sfiorato l’essenza di questo incredibile continente. Sento il cuore che gronda di gioia e gratitudine, vado a letto felice. Bonne nuit!

Togo/Benin – giorni #10-11

Sono in Benin, è iniziata oggi la seconda parte del viaggio che mi vedrà scorrazzare nella terra del voudù. È strano, stasera mi sento quasi triste perché si è chiusa una parte del viaggio che mi ha regalato emozioni fortissime che in un paio di occasioni mi hanno portato sulla soglia delle lacrime. Bene, diciamo che le ho ricacciate giù. L’ultima di queste occasioni è stata proprio ieri, quando ho dovuto salutare Rodrigue, il ragazzo di Kara. Quando ha preso la sua moto e se ne è andato nel mezzo della savana, è stato come dover salutare un amico che sai che non rivedrai forse mai più. Una conoscenza breve che però mi ha dato tanto perché vera, intensa, unica. Ieri mattina Rodrigue mi è venuto a prendere all’hotel, il programma prevedeva che mi portasse a Kandè alle porte del Pays Tamberma. Da lì avrei proseguito da solo. Le cose ovviamente sono cambiate in corso d’opera, la sera prima trovo per caso il contatto di una signora Tamberma che offre la possibilità di dormire in una delle case tradizionali, le famose “tata” di cui vi parlerò più avanti. Quale migliore occasione per me, alla ricerca continua di scambi con le persone del luogo? La contatto appena sveglio, non ci intendiamo molto al telefono ma riesco a farle capire che sarò da lei in giornata. Appena Rodrigue arriva, gli dico della signora che mi ospita a Warengo e subito mi dice che mi porterà fino a lì. Tira fuori dallo zaino alcune foto, penso che mi voglia mostrare la foto della ragazza francese e invece no…mi regala due foto che avevamo fatto insieme il giorno prima, una con lui e l’altra di me con il fratello. Era andate a stamparle prima di venire a prendermi e mi dice che così mi ricorderò di lui. È stato un gesto spontaneo che mi ha lasciato senza parole, ancora una volta. Ci mettiamo in sella, per arrivare a Warengo sono più di 80km. Nel tragitto ci fermiamo a Niamtougou dove ho letto esserci un centro di disabili che produce artigianato locale. Compro un bellissimo batik che raffigura la cartina dell’Africa, campeggerà a pieno titolo al centro del soggiorno di casa! Ci facciamo anche guidare da uno dei ragazzi del centro per mostrarci tutte le cose belle che fanno. Arrivati a Kandè chiamo Emilienne, la signora Tamberma, ci dice che è al mercato di Nadoba, il villaggio più importante dell’area, e di raggiungerla lì. Il Pays Tamberma è un luogo incredibile, unico sito del Togo ad essere stato iscritto tra i patrimoni dell’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’umanità. Che definizione meravigliosa, patrimonio immateriale. In un mondo che è governato dalla materialità, dal possesso, dal consumo, si riconosce come patrimonio qualcosa di immateriale, una cultura. I Tamberma sono un’etnia del Togo che ha mantenuto un forte radicamento con le proprie tradizioni e il proprio territorio, di fatto vivono in questa sorta di riserva di 50.000 ettari nel mezzo della savana. Pare che questo popolo venisse dal Burkina Faso e stesse scappando dalle razzie delle etnie nilotico-sudanesi che andavano islamizzando molte aree dell’Africa Occidentale. Per paura di venire annientati dai nemici, i Tamberma fuggirono verso sud e si rifugiarono sulle alture dell’Atakora, una vasta regione montagnosa a cavallo tra gli attuali Togo e Benin. L’architettura delle loro case riflette proprio questo bisogno di difendersi, sono infatti dei veri e propri “castelli” d’argilla fatti in modo che il nucleo famigliare che ci viveva potesse sopravvivere senza dover uscire. Al piano terra, una stanza per le bestie e la cucina, al piano superiore le “stanze”, dei veri e propri loculi in cui dormire, il tetto dove dormire nella stagione calda e dei granai con tetto di paglia dove custodire le provviste. Fuori dalla “tata”, questo il nome di queste buffe costrizioni, i feticci degli antenati. I Tamberma infatti non si sono mai convertiti e continuano a venerare i propri avi e mantenere intatta la loro cultura. I feticci sono delle torrette piramidali di terra sormontate da dei vasi di terracotta, sui quali sacrificare gli animali per poter comunicare con gli antenati. Nei secoli successivi, i Tamberma continuarono a doversi difendere, non più dalle minacce delle altre etnie ma dagli europei che per almeno due secoli vennero a razziare migliaia, centinaia di migliaia di persone perché venissero deportate come schiavi verso le Americhe. Terminate le minacce, i Tamberma scesero dalle montagne nella vasta e fertile pianura ai piedi dell’Atakora, diventarono contadini ma continuarono a costruire le tata, anche se non più con scopo di protezione. Immaginate quindi campi sterminati di mais, cotone, miglio e sorgo, alberi di baobab giganteschi, manghi, acacie e qua e là sparsi per la pianura questi castello di argilla ancora vissuti come secoli fa, con un popolo che continua a vivere dei prodotti della terra. Che vive secondo i ritmi della natura, quando è la stagione delle piogge si semina e si curano i campi, quando è la stagione secca, dopo i raccolti, si sta insieme, si celebra la vita, si tramanda alle nuove generazioni il significato di essere un Tamberma. Quando arriviamo al mercato, incontriamo Emilienne, una simpatica e a dire il vero un po’ strana signora che porta un cappello e dei finti capelli che sembrano di stoffa. Rodrigue ha ormai deciso di rimanere con me, dice che ormai è tardi per tornare a Kara a lavorare quindi si ferma e giriamo divertiti per il mercato che è un vero melting-pot di etnie. Arriva gente da ogni regione del Togo e anche dal Benin in quanto qui si possono trovare prodotti che altrove non esistono come i semi di baobab. L’attività preferita rimane quella di sedere attorno alle donne che vendono la birra di miglio, il tchoukh, e bere un’infinità di calabasse fino a scoppiare. Dopo il mercato, andiamo alla tata di Emilienne, siamo nel mezzo della brousse, alle pendici delle montagne, mi mostra la mia tata e dice che posso dormire anche sul tetto, alla “belle etoille” come dicono i francesi. È ora di salutare Rodrigue, deve tornare a Kara, lo vedo allontanarsi in sella alla sua moto. La sera passa tra una coppa di tchoukh e qualche chiacchiera con la grande famiglia di Emilienne, c’è persino un nipote che parla inglese perché ha lasciato la sua zona ed è andato a studiare all’università. È l’occasione anche qui per sguinzagliare la mia curiosità e fare un sacco di domande, per di più in una lingua che maneggio sicuramente meglio del francese!

La notte che doveva essere alla belle etoille si trasforma in un mezzo incubo, si scatena un temporale per cui devo dormire all’interno dove il caldo è soffocante e le zanzare non mi danno tregua. Ho voluto l’esperienza originale ed eccomi servito. Piove talmente forte che ad un certo punto della notte mi sveglio perché del fango mi piove sul letto. Esco sul tetto ed assisto ad uno spettacolo straordinario: i lampi che illuminano la notte della savana e le sagome dei baobab che appaiono imponenti contro il cielo illuminato a giorno. Sposto il letto e riprendo il mio sonno tormentato. La mattina colgo ancora l’occasione per un giro tra i campi, il nipote di Emilienne mi porta a conoscere i suoceri che vivono in una tata vicino. Vorrei rimanere, è un posto così bello che lasciarlo è difficile. Ma tant’è, mi faccio portare alla frontiera che dista pochi kilometri. Un gendarme in tuta, che sonnecchia pigramente sotto un albero di mango mi timbra il passaporto e saluto così il Togo, un paese bellissimo, ma soprattutto fatto di gente veramente calorosa che dà senza chiedere nulla in cambio. Una vera rarità… Arrivo a Boukoumbè, il primo paese beninese dopo la frontiera, la polizia non c’è, dovrò timbrare il passaporto per l’ingresso nel paese qui a Natitingou, a 50km da lì, che percorro con un folle guidatore di zem che in solo un’ora copre la distanza correndo come un pazzo sulle piste di terra rossa dell’Atakora. Tocca ora al Benin, nella speranza che mi possa regalare altrettante emozioni africane. Bonne chance a me!

Benin – giorni #12-13

Siete mai stati ricevuti a corte da un re? A me è capitato ieri ed è stato un incontro un po’ bizzarro e un po’ magico. Avevo comprato prima di partire un libro di un antropologo italiano, Marco Aime, che vi consiglio di scoprire, che racconta una storia avvenuta qualche tempo fa a Seseirhà, un villaggio di montagna arroccato sulle alture dell’Atakora in Benin. Qui vivono i Taneka, un’etnia molto piccola che ha preservato negli anni tutta la sua autenticità proprio perché isolato. Marco Aime aveva vissuto nel villaggio per qualche mese per studiare la cultura taneka e proprio mentre era qui, è avvenuto un fatto che si è tradotto in un breve romanzo molto bello dal titolo “Le nuvole dell’Atakora”. Il libro racconta di quando a Seseirhà arriva una ONG francese che vuole costruire un nuovo mercato più moderno e attrezzato. Tramite il sottoprefetto, viene convocato il consiglio degli anziani che si oppone alla costruzione del nuovo mercato in quanto la posizione del mercato storico è stata dettata dal volere degli antenati, per cui non è possibile spostarlo. I fondi sono già stanziati per cui la ONG costruisce comunque il nuovo mercato che rimane chiaramente deserto e inutilizzato. È proprio a quel punto che il sottoprefetto orchestra la distruzione del vecchio mercato e scatena la rivolta dei taneka che riescono dopo varie vicissitudini a riavere il vecchio mercato e continuare la loro vita che secoli e secoli di storia hanno voluto così. Questa storia e questo libro che racconta con passione la cultura e la determinazione del popolo Taneka, hanno creato in me la voglia di conoscere di persona i protagonisti del libro. Sesheirà è governata da un re, Tinga Sawa, e l’entità religiosa del villaggio è rappresentata dallo chef feticheur, Danierì, una sorta di sacerdote che regola la vita degli uomini grazie alla sua capacità di comunicare con gli antenati. Metto nel mio zaino il libro e parto alla volta di Seseirhà insieme ad Alfonse, un ragazzo beninese che avevo conosciuto la sera prima nell’albergo vicino a casa di Wout, un ragazzo belga che mi ospita qui a Natitingou. La moto corre veloce sull’asfalto della route nationale, che collega Natitingou a Cotonou. Dopo una trentina di km, siamo a Copargo, un villaggio ai piedi della montagna dei taneka. Prendiamo la pista che si inerpica in montagna e dopo qualche kilometro dobbiamo lasciare la moto per proseguire a piedi. Arrivati al villaggio, ci accoglie un ragazzo che scopriremo più tardi essere il figlio del re. Il Tinga Sawa raccontato nel libro è morto l’anno scorso e il nuovo Tinga Sawa è il figlio, ovvero il padre del ragazzo. Lui parla francese, nel villaggio poi scoprirò che l’unica lingua parlata dalla gente è il pila-pila, un dialetto yom del nord beninese. Sarà lui quindi ad essere il mio tramite per conoscere i taneka. Gli racconto del libro, è troppo piccolo per ricordarsi di Marco in quanto la storia è ambientata negli anni ’90. Ci porta subito a conoscere lo chef feticheur, un allegro vecchino intento a fumare una pipa lunghissima di più di 40cm. È la pipa tradizionale taneka, che lo chef feticheur utilizza per fumare il tabacco prodotto sulle alture dell’Atakora. Il suo abito tradizionale consiste in un pantaloncino di pelle di capra e un copricapo di rafia intrecciato dalle donne del villaggio. Ci mostra il cortile della sua casa dove riceve le persone del villaggio che vogliono tramite lui comunicare con gli antenati. Al centro del cortile vi è una capanna con tetto di paglia dove sono sepolti i vecchi feticheur, quindi un luogo sacro intriso di storia. Dentro la capanna, crani di buoi e piume di uccelli sono appesi un po’ ovunque. Il figlio del re ci porta poi a vedere la grotta sacra, molto ben descritta nel libro in quanto sede dei sacrifici più importanti. Quando rientriamo al villaggio, si è sparsa la voce del nostro arrivo e tutta la gente ci sta aspettando sotto l’albero che segna il luogo di riunione. Sfodero dallo zaino il libro, non possono ovviamente leggere l’italiano ma sulla copertina c’è la foto di Tinga Sawa e appena pronuncio il nome di Marco si scatena un chiasso festoso di parole incomprensibili per le mie orecchie. Una donna corre in una delle case, esce con una cornice contenente la foto di uno chef feticheur vestito come il vecchino di prima. Il figlio del re mi spiega che si tratta di Danierì, il vecchio chef che era molto amico di Marco quando lui viveva nel villaggio. Mi offrono immediatamente una calabasse di birra di miglio, guardo Alfonse che sembra scioccato, forse anche per lui che è beninese è insolito trovarsi in una situazione del genere! Dopo un paio di calabasse, provo a chiedere di Tinga Sawa, quello della foto. Mi dicono che è morto ed il nuovo re è il figlio. Camminiamo in direzione della casa del re, immaginatevi comunque che tutto il villaggio è costituito da capanne d’argilla rotonde. Lo troviamo che prende il fresco sotto un albero insieme ad alcune persone. Il figlio parla fittamente nella sua lingua, capisco solo “Marco” ripetuto almeno una decina di volte. Tinga Sawa mi guarda e mi chiede se sono il figlio di Marco. Appurata la mancanza di parentela, mi spaccio per un suo caro amico. Come facevo a spiegare che avevo solo letto un libro? È stata una bugia a fin di bene! Il re si allontana, mi fanno sedere nella sala del ricevimento. Dopo dieci minuti rieccolo, si è cambiato ed appare ora vestito degli abiti tradizionali, un ventaglio di paglia colorato e il bastone del potere raffigurante il popolo taneka: vi sono scolpiti un leone simbolo della forza, l’abitazione tradizionale rotonda, l’elefante simbolo di saggezza, l’uomo taneka che sorregge questi elementi e più sotto tre donne che non so per quale motivo hanno ciascuna occhi, orecchie e bocca coperte come le scimmiette di “non vedo, non sento, non parlo”. Rimaniamo nella sala a lungo, porgo i miei ringraziamenti al re che appare veramente felice di vedermi. Dice che Marco ha fatto tantissimo per i taneka, li ha aiutati a costruire la scuola ed ha lottato al loro fianco con la difficile vicenda del mercato. Mi congedo donando 1.000cfa al re, come segno di gratitudine per avermi ricevuto e promettendogli di inviargli la gigantografia della foto che gli ho fatto che vuole appendere nella sala del ricevimento. Torniamo verso Natitingou, Alfonso ride per questa esperienza. Io mi sento ancora una volta spaesato, è un mondo talmente lontano da noi che possiamo solo riceverlo ed accogliere la bellezza di questa diversità. Ringrazio Dio, o forse dovrei scrivere gli antenati, perché nel mondo c’è ancora qualcuno che preserva le proprie tradizioni ed ha una storia e una cultura da tramandare alle generazioni future.

Benin – giorni #14-15-16

Ho appena toccato la felicità, è stato un attimo. Sono sul golfo di Guinea, in quel punto dove il fiume Mono si butta nell’Oceano Atlantico. Camminavo sulla spiaggia, il sole era appena tramontato e il cielo aveva ancora quel colore rossastro timido di quando il sole va a dormire. Arrivo proprio nel punto dove il fiume lotta con tutta la sua forza per entrare in mare, combattendo contro le onde che ruggiscono prepotenti in direzione opposta. Mi guardo attorno, siamo solo io, le palme, i granchi e l’oceano immenso. È stato un attimo, è cresciuto dentro di me e mi ha fatto esplodere. Ho gridato, gridato con tutta la forza che avevo e con tutta l’aria che avevo nei polmoni. “Sono felice, sono feliceeee” urlavo nel nulla, una sensazione di libertà, di gioia infinita. Sono arrivato qui dopo tre giorni altalenanti. Domenica sono partito da Natitingou prima dell’alba, Alfonse mi ha accompagnato al bus che mi avrebbe scaricato a Abomey, nel sud del paese, quasi 300km di distanza. Il viaggio è stato devastante, non tanto per la durata, quanto perché per tutte le dannatissime 8 ore di viaggio, l’autista ha trasmesso sulla televisione del bus una serie di puntate di una soap opera ivoriana in cui i protagonisti urlavano e si disperavano come in una qualsiasi soap opera di quint’ordine, a volume assordante. E la cassa era proprio sopra la mia testa. Arrivati a 10km da Abomey il bus si spegne, morto, kaput. Dopo dieci minuti, scendo e vedo che stanno trafficando sulla batteria. L’autista mi rassicura “on va partir maintenant”. Non mi fido, dopo altri dieci minuti, prendo lo zaino dal bagagliaio e mi metto in strada a fare autostop. La prima macchina che passa mi prende, siamo in Africa infatti, e mi lascia ad Abomey. Ho un mal di testa spaventoso, cerco un hotel che avevo visto su tripadvisor e lo trovo. Mi fanno vedere almeno cinque camere, tutte occupate tranne una ancora da rifare. La signora ha modi molto bruschi, mi dice di aspettare che qualcuno verrà a rifarla. Sono sul punto di cedere per la stanchezza ma quando vedo che in bagno non hanno nemmeno riempito la tanica, il nervosismo prende il sopravvento e me ne vado non prima di aver litigato con la signora. Bhe, in tutti i viaggi arriva la giornata storta, bisogna solo farla passare. Sulla strada mi affianca Simplice, un artigiano locale che mi porta in un alberghetto molto carino gestito da Edith, una beninese simpatica che si prende cura di me. Mi lavo e faccio un giro veloce per visitare il palazzo reale del regno di Dahomey, patrimonio Unesco. Sono talmente stanco e nervoso che dopo mezz’ora esco. La giornata è nata male e nemmeno se avessi davanti la cappella sistina, riuscirei a godermela. Torno in albergo, ceno con un signore svizzero che vive in Benin da molti anni. Vado a letto distrutto appena dopo cena. La mattina l’unica cosa che voglio è lasciare Abomey. È una cittadina brutta in cui c’è qualche turista per via del palazzo reale. Questo ha sicuramente influito sul fatto che la gente non sia così gentile e ospitale come in altre parti del paese ma veda il bianco come un portafoglio ambulante. È una sensazione che comunque, quando più quando meno, sento in tutto il sud del paese.

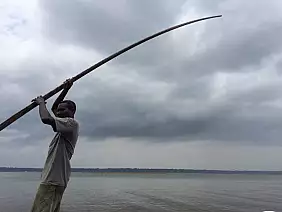

Il Togo e il nord del Benin sono ancora vergini, la gente dà senza per forza aspettarsi nulla in cambio. Ed è bellissimo. Per sfuggire a questa dinamica cerco sulla guida un posto lontano dalle rotte turistiche e decido di andare al lago Aheme, scelta azzeccata. Prendo un zem fino ad Azovè, da lì attendo un taxi brousse per Zougbonou. Il taxi brousse parte dopo più di un’ora carico di gente, tra loro Rigobert, un ragazzone sovrappeso che scoprirò poi andare proprio a Possotomè, il villaggio sul lago dove sono diretto. Quando scendiamo dall’auto, mi offre un passaggio e in poco più di mezz’ora siamo arrivati. Mi lascia in un alberghetto bellissimo gestito da Ecobenin, un’associazione di turismo responsabile beninese, costruito solo con materiale del posto e immerso nel verde. Quello che mi ci voleva. Il lago Aheme è intriso di magia, ma non quella magia pseudo-romantica da film, parlo proprio di magia vera, di energia sovrannaturale. Questo lago infatti è sacro ed è abitato da 45 divinità Voudoun, tante quanti sono i villaggi che affacciano sul lago. Questa e tante altre storia me le racconta Marc, un ragazzo che incontro sul bordo del lago mentre sta per uscire a controllare le sue reti da pesca con cui si guadagna da vivere. Gli chiedo di accompagnarlo e insieme ad un signore che guida la piroga armato di una lunghissima canna di bambù, prendiamo il largo. Il lago benché grande è in realtà una laguna, l’acqua infatti è alta tra i 2 e i 7 metri. Tutta la superficie è infilzata di pali di bambù, alcuni sorreggono le reti che vengono tirare per pescare, altri disposti a cerchio sono veri e propri altari in cui è proibito entrare in quanto al centro, sott’acqua, sono conservate le divinità Voudoun. Qui tutti seguono questa religione, o forse meglio chiamarlo credo, tutti pensano che la vita sia regolata da queste divinità che aiutano l’uomo e vanno rispettate e venerate. Non è il voudou da cinema delle bamboline, le divinità Voudoun non possono fare del male anche se avrebbero la potenza per farlo. Aiutano l’uomo e lo guidano. Marc mi mostra le tecniche di pesca tradizionali, sono veramente antiche e si tramandano di generazione in generazione. Si usano reti, ami, piombi e galleggianti. Mi fa provare a gettare la rete, non pesco nulla ma è fichissimo! Al ritorno, giro un po’ per il villaggio e mi rilasso guardando quella distesa di acqua placida. Alla sera scendo a cenare a bordo lago e il ragazzo dell’albergo mi prega di chiamarlo quando ho finito. Non è sicuro tornare a piedi, di sera escono gli zangbeto. Gli zangbeto sono delle divinità Voudoun in carne e ossa, o meglio sono degli uomini coperti da testa a piede di fili di rafia. Queste figure sono i guardiani della notte e si aggirano per i villaggi per garantire la sicurezza del popolo. In realtà sono temutissimi dalle persone del luogo tanto che la loro uscita è annunciata da un suono, dopo il quale tutte le persone devono correre a chiudersi in casa. Nessuno può uscire. Per i credenti in realtà sotto la maschera zangbeto, non vi è nessun uomo ma solo lo spirito degli zangbeto che animano la figura. Un po’ eccitato, un po’ impaurito, finisco la cena, quando sto per chiamare il ragazzo ecco che arriva Rigobert. Fa il giornalista presso la radio locale. Gli racconto quello che mi ha detto il ragazzo dell’albergo e mi dice di non preoccuparmi, che prima di mezzanotte gli zangbeto non escono. Prendiamo la moto e nel cuore della notte, mi porta prima a vedere la radio, poi casa sua e poi a una festa in un villaggio vicino dove si suona e si balla. Sono io e qualche centinaio di beninesi. Arrivata quasi l’ora del coprifuoco, mi riaccompagna promettendomi di venire a salutarmi stamattina. Mi sveglio presto, voglio scoprire i villaggi vicini a Possotomè a piedi, scendo al villaggio e immediatamente due ragazzi mi si avvicinano e mi accompagnano. Arriviamo alla foresta sacra e mi dicono dentro c’è una divinità Voudoun per cui se voglio entrare, il capovillaggio dovrà poi sacrificare qualche animale per non far arrabbiare la divinità. Salvo l’animale e saltiamo la foresta! Torno in albergo, arriva Rigobert che come promesso è venuto a salutarmi e ci abbracciamo promettendoci di rivederci. Suo fratello vive in Sicilia, chi lo sa… Prendo un zem e faccio rotta verso Gran Popo, una località balneare al confine tra Togo e Benin. Il ragazzo dell’albergo mi ha detto che Ecobenin gestisce un piccolo lodge sulla spiaggia perso tra i palmeti a 12km dal villaggio più vicino. Quale migliore occasione! Arrivo e non c’è nessuno, chiamo il numero che trovo sul cartello del lodge e dopo poco arriva Gauthier, un ragazzo che gestisce il posto quando arriva qualche turista. È un luogo veramente paradisiaco, le palme, l’oceano e questo piccolo lodge in legno. Sono ovviamente l’unico turista e Gauthier mi affida a Laurent, un signore che vive un centinaio di palme più avanti per farmi girare i dintorni. Laurent è un simpatico pensionato che ha viaggiato tantissimo per lavoro per l’Africa. Ha fatto il muratore in Camerun, in Guinea Equatoriale e in Gabon ma poi è tornato qui, nel suo Benin, su questa striscia di sabbia che segna la fine del paese.

Arriviamo alla Bouche du Roi, dove il fiume Mono che segna il confine tra Togo e Benin si butta nell’oceano. Ci sono alcuni ragazzi che pescano, Laurent si mette a scavare e trova tre uova di tartaruga. È periodo di deposizione delle uova, tante tartarughe vengono qui a deporre e Laurent per salvarle dalle fauci degli animali che girano per la spiaggia, raccoglie le uova e le fa schiudere nella sabbia in un recinto privato, una sorta di nursery per baby-tartarughe. Prendiamo la piroga e andiamo a visitare l’isola del Sale, un’isola sul fiume Mono dove gli abitanti vivono estraendo il sale in maniera tradizionale e lo rivendono. Vengono con noi quattro ragazze francesi incontrate sulla spiaggia. Torno al lodge, Gauthier mi aspetta. Chiacchieriamo, mi racconta che la vita qui è dura. Per gestire il lodge percepisce uno stipendio di 20.000cfa al mese, l’equivalente di 30 euro. 30 euro al mese. Mi dice che per vivere “bene” e farsi una famiglia gliene servirebbero almeno 50.000. Stiamo parlando di 75 euro al mese. Ci penso, penso a me. Penso a noi. Non voglio dire frasi banali, ma mi avete capito. È simpatico Gauthier, ride sempre. Mi propone di giocare a Awalè, un gioco che qui tutti fanno simile alla dama in cui devi far circolare 48 biglie, che in realtà sono semi di un albero, dentro a 12 buchi. Mi insegna ma ovviamente mi batte inesorabilmente. Siamo seduti a bordo del mare, il sole sta tramontando. Metto le infradito, mi incammino sulla battigia. Non c’è nessuno, continuo a camminare, i granchi si rincorrono sulla sabbia, sono tantissimi e devo fare attenzione a non calpestarli. Arrivo fino alla bocca del fiume ed ecco arrivare qual momento di gioia assoluta, quel senso di libertà piena. Qui l’Africa termina il suo percorso, questa terra meravigliosa che ogni giorno mi stupisce e mi anima di vita e di incontri, guarda verso il nuovo mondo. Ho toccato la felicità, è stato un attimo. Forse quell’attimo per cui vale la pena vivere.

Benin – giorni #17-18-19

Ultima notte. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. La fine di un viaggio ha sempre un sapore agrodolce, ripensi a tutte le persone incontrate, ai momenti vissuti, ai viaggi incredibili per spostarti da un posto all’altro in questo continente così dannatamente assurdo, che a volte ti fa vivere momenti di sconforto e ti ripaga sempre con momenti ancor più numerosi di gioia pura. Viaggiare in Africa, per di più in solitaria, è sicuramente faticoso. Utilizzare i mezzi “pubblici” locali, cercare di districarsi tra la folla quando ti ritrovi sperduto nel mezzo delle capitali, capire da che parte dover andare, fidarsi di persone che vedi per la prima volta ma che spesso sono l’unica ancora di salvezza. Ecco forse è proprio questa la chiave di volta di un viaggio in solitaria e ancor di più in questo continente: sapersi fidare. Non in maniera squilibrata e casuale certo, bisogna sempre stare all’erta qui come in qualsiasi posto del mondo. Ma saper riporre nell’altro fiducia, farsi condurre, essere curiosi e non spaventati, lasciare che le cose fluiscano perché “ça va aller” sono ingredienti fondamentali senza i quali un viaggio così non potrebbe funzionare. Ho incontrato persone veramente speciali, ho condiviso momenti africani come un fratello, come un africano con la pelle bianca, ho mangiato con le mani, ho dormito nella savana e a casa delle persone del posto, ho girato per ore in motorino con ragazzi conosciuti alla stazione dei taxi, ho bevuto birra di miglio nei mercati e a casa di un re, ho condiviso pensieri, momenti, speranze. Ho toccato con mano la cultura africana di popoli che perpetuano tradizioni antichissime. Ho visto posti bellissimi e altri bruttissimi. Ho saputo ascoltare, ho parlato francese come non pensavo di poter fare, mi sono messo in gioco ogni giorno. È stato un viaggio totalizzante, che ora che sta per finire sento rimarrà nel cuore come uno dei più belli, sicuramente dei più intensi, dove ho veramente mangiato la terra, macinato strada, stanchezza, sudore, un viaggio che vorrei non finisse qui. Ma è ora di tornare. Vi lascio con qualche scatto di questi ultimi giorni: Ouidah, la città della tratta degli schiavi, dove ho visitato un orfanotrofio gestito da una tenacissima signora beninese aiutata a distanza da due amiche italiane, Cotonou, la megalopoli africana più terrificante che ad oggi mi è capitato di vedere, ripiena di motorini fino a esplodere e Ganviè, la Venezia africana, un villaggio sospeso sull’acqua della laguna di Nokuè. Termino con le parole che usavo l’anno scorso prima della mia ripartenza dal Burkina Faso.

Spero che questi diari vi abbiano invogliato a scoprire questo continente, se anche solo uno di voi deciderà di viaggiare per queste latitudini invogliato dalle mie parole o foto, sarà per me grande orgoglio. L’Africa ha bisogno di tutto l’amore di questo mondo, e noi abbiamo bisogno di riagganciarci a questo mondo, riportare i piedi per terra e riscoprire i veri valori della vita. E l’Africa ti permette tutto questo. Tornerò, è certo.