Il sardar Ray

Il bambino ci guardava in piedi senza dire nulla, davanti alla tenda dove avevamo trascorso la notte, mentre facevamo colazione. Dietro, gli ottomila metri dell'Annapurna e del suo guardiano minore l'Himachuli, ritagliavano nel cielo una skyline di purezza; le nuvole scorrevano veloci. Mentre i nostri portatori smontavano il campo e ci...

Ascolta i podcast

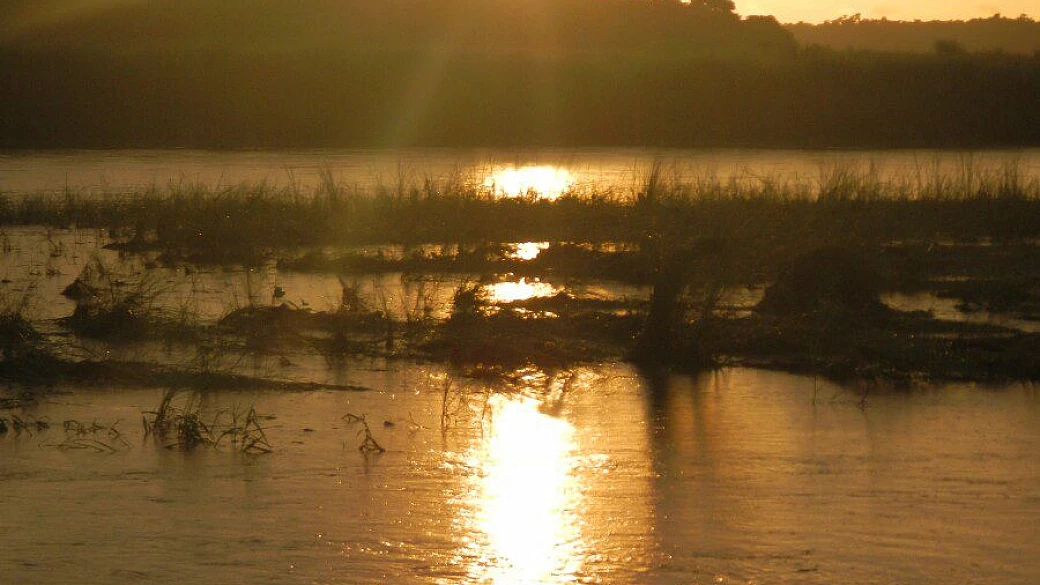

Il bambino ci guardava in piedi senza dire nulla, davanti alla tenda dove avevamo trascorso la notte, mentre facevamo colazione. Dietro, gli ottomila metri dell’Annapurna e del suo guardiano minore l’Himachuli, ritagliavano nel cielo una skyline di purezza; le nuvole scorrevano veloci. Mentre i nostri portatori smontavano il campo e ci apprestavamo a ripartire verso la base della montagna, si avvicinò a noi, sotto il suo cappelluccio di pelle, mostrandoci in silenzio la gamba piagata e gonfia. Non avendo competenze, lasciammo alla madre gli antibiotici che avevamo con noi con le opportune spiegazioni che le diede il nostro sardar. Seguiti dal suo sguardo muto, cominciammo a camminare risalendo la cresta. Un grande senso di impotenza. Salivamo da quasi una settimana, avendo lasciato Pokhara e il suo lago azzurro e toccando lungo il sentiero piccoli agglomerati di casupole, Gorepani, Tatopani, Landrung, Gandrung, dove avevamo dormito da un Gurkha in pensione ancora vestito col maglione dell’esercito inglese ed il pugnale al fianco. Il nostro sardar era un Ray dalla faccia segnata dal sole delle alte quote; un viso scuro, tagliato di rughe profonde che lo facevano assomigliare in modo curioso a Charles Bronson. La notte prima della partenza, mentre ci abituavamo al freddo della canadese, aveva fatto un ultima notte brava con i nostri portatori in qualche locanda vicina e tornando sulla canna della bicicletta di un amico, piuttosto rotondi entrambi di arrak, un torcibudella locale, erano caduti nel torrente, dalla spalletta di un ponticello. Aveva passato la notte nel vicino dispensario, per cui eravamo partiti un po’ più tardi ritrovandocelo davanti con un braccio al collo e la testa fasciata, ma deciso a non mollare. A poco a poco, camminando, le botte erano rientrate e davanti al fuoco, alla sera, mentre man mano mangiavamo i polli che ci portavamo dietro vivi in una stia (ecco il motivo di quattro portatori e una guida per due soli clienti), aveva ripreso a ridere, cantando le sue canzoni himalayane. Oh rato mato, sindru ko saato… Oh terra rossa portata a valle dal torrente… Diceva una melodia in nepali suadente. Cantavano tutti con occhi sognanti, intensi pensando forse alle mogli al villanggio. Anche San Drog, il più malandato dei portatori che camminava a piedi nudi, senza neanche le ciabatte ritagliate dai pneumatici, come gli altri tre; quello a cui rifilavano sempre la gerla più pesante, quella con la cassa cucina, cantava con voce forte e potente e guardava sempre verso di me, accarezzando con occhio intenso il mio cappello di lana pesante ed i miei guanti. Che piedi straordinari aveva San Drog! Sembravano forniti di suola eppure apparivano così prensili quando calcavano con cura il terreno incerto. Tornati a valle, dopo una decina di giorni, ci abbracciammo forte, prima di vederli allontanare con le loro gerle sulla schiena e la fascia appoggiata alla fronte. Gli feci scivolare in tasca cappello e guanti e mentre si allontanava, i suoi occhi ridevano. Scrivemmo per molti anni al nostro sardar Ray; si è dato alla politica diventando il sindaco del suo distretto, oggi chissà. Camminare era molto più faticoso.

Enrico Bo