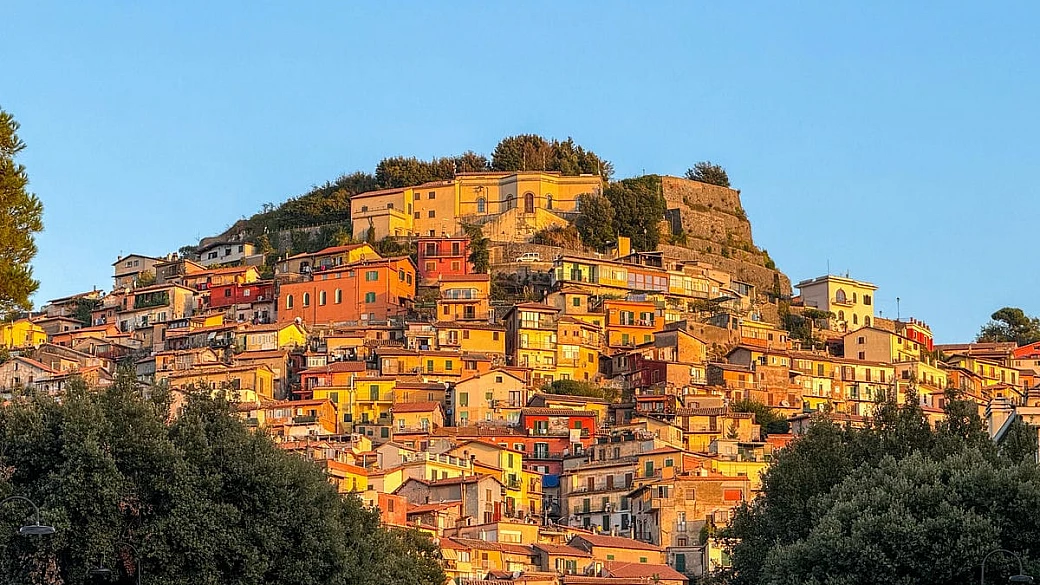

C’è un piccolo borgo nel Basso Lazio che sembra ricordare l’antica Grecia: le sue mura sembrano costruite dai giganti

La guerra di Troia non ebbe luogo in Italia, eppure, a Segni, fra le alture dei Monti Lepini, c’è un luogo che sembra dire il contrario. Le mura poligonali di questa città della bassa Campagna romana, infatti, costituiscono uno fra i maggiori esempi di architettura megalitica del Lazio meridionale e d’Italia. Ma andiamo per ordine, perché qui, al di là della cinta muraria, la storia vive e sopravvive nei piatti, nelle feste, negli abitanti e nei monumenti. C’è la chiesa di san Pietro, che sorge su un antico luogo di culto dedicato a Giunone; l’antica giostra del maialetto, una celebrazione particolare, che, negli anni, ha fatto discutere non poco; e poi la cucina e i prodotti, dal marrone alle sagne, dall’appallocco ai fregnaquanti, un nome decisamente curioso così come lo è la storia cittadina.

Indice dei contenuti

Le mura ciclopiche di Segni (che ricordano Micene)

La porta Saracena, l’ingresso principale delle mura di Segni, ricorda la porta di Micene, la città di coloro che, grazie al celebre cavallo di legno, riuscirono a sconfiggere i Troiani; non è un caso, infatti, che Segni sia gemellata proprio con Micene. Basta guardare le pietre per capire che, piuttosto che dagli umani, queste mura sembrano esser state tirate su dai ciclopi.

Ma c’è di più, e questo quasi confermerebbe la costruzione della cinta muraria da parte di qualche bestia mitologica: le pietre, che stanno insieme da prima della nascita di Roma, sono disposte “a secco”, e cioè, una sopra l’altra, senza cemento, chiodi o altro che le possa fissare.

Le mura abbracciano tutto l’abitato di Segni, proprio come una cintura che stringe un vestito, o, perché no, un cordone che cinge una tunica. I grandi massi, che proteggono e corrono lungo il perimetro del borgo, lasciano spazio a qualche apertura sparsa qua e là; in particolare, la Porta Saracena e Porta Foca.

Giunone e la chiesa di san Pietro

Vi siete mai chiesti da dove viene il termine moneta? Da Giunone, la dea dei matrimoni, delle nascite e del parto. A Segni, la chiesa di san Pietro, che sorge sull’acropoli, la parte più alta della città, fu costruita sui resti del tempio di Giunone Moneta. Ma perché Moneta? Un termine estremamente familiare, e, soprattutto, un mezzo di pagamento con cui abbiamo a che fare giornalmente; nonostante tutto, il suo significato non è subito intuibile, e, anzi, spesso, rimane sconosciuto ai più.

Moneta – e non ce lo aspetteremmo –, si lega infatti a un caso particolare: Giunone è “colei che avverte, che mette in guardia, che avvisa di qualche pericolo imminente”. Più nello specifico, il termine moneta si origina dal verbo latino monere, il cui significato è “avvertire”. Il legame con il denaro, invece, si deve al fatto che, anticamente, la zecca di Roma si trovava vicino al tempio dedicato a Giunone Moneta sul Campidoglio.

La Giostra del maialetto, una delle tradizioni più belle di Segni

Le origini di questa singolare manifestazione risalgono ai primi anni del XVII secolo, e vanno ricercate nelle dispute intercorse fra il popolo di Segni e i conti Sforza. Il problema – un po’ come sarebbe accaduto, di lì a poco, a Napoli con Masaniello –, si legava alle gabelle, cioè, alle imposte sul consumo alimentare. In questo caso, la gabella interessava il pascolo dei maiali nel bosco. La tassa sul pascolo, che, come da accordo, doveva essere incamerata nei fondi comunitari, veniva invece incamerata dagli Sforza direttamente nelle loro casse. Per tutta risposta, i cittadini, e, nello specifico, i dipendenti dei duchi, iniziarono a cacciare i maiali dal bosco a colpi di bastone.

Non ci si crederebbe, eppure, la sentenza giudiziaria fu per miracolo favorevole nel riconoscere la frode operata da parte dei duchi. Da qui, un po’ per festeggiare e un po’ per canzonare gli Sforza, dopo che il popolo finalmente ottenne una sentenza favorevole, i cittadini inventarono la “Giostra del maialetto”, consistente, appunto, come nell’episodio originale, in un maialino che scappa e che viene cacciato a colpi di bastone.

La competizione, riprodotta in epoca moderna, si divide in squadre: cinque squadre (una eletta per ogni contrada), composte, ciascuna, da due uomini bendati. Lo scopo è null’altro che colpire il maialino che fugge; vince la squadra che riesce a colpire il maialino più volte. Già a partire dagli anni 90, tuttavia, la Giostra, per ovvi motivi di natura etica, è stata sospesa. A partire dagli anni 2000, invece, si è svolta con un uomo travestito al posto del maialino. Nel 2012, infine, si è nuovamente svolta con un vero maialino.

Le chicche gastronomiche: il marrone di Segni, j’appallocco e i fregnaquanti

Un marrone per ogni riccio è ciò che rende unica questa tipologia di castagna. Pensate, a Segni, l’introduzione dei marroni e dei castagneti avvenne alla fine del 1500 in occasione del matrimonio fra la famiglia Sforza e la famiglia Conti. Per l’occasione, infatti, vennero impiantati dei castagni provenienti dall’Amiata, in Toscana, zona di cui il conte Sforza era originario. Qui a Segni, nel prepararli, si sbizzarriscono in tutti i modi: secchi, arrosto, glassati.

J’appallocco, invece, è un’altra versione della polenta, il must per chi è in cerca del cibo dei contadini che lavoravano nei campi. Fave pestate e soffritto di aglio olio e peperoncino.

Per quando riguarda i Fregnaquanti, gli ingredienti sono uova, farina e tanta manualità. Se siete fortunati trovate il condimento con le rigaglie di pollo. Una volta allargato, l’impasto sembra moltiplicarsi; da qui la colorita espressione segnina “fregna quanti!”, che le donne erano solite esclamare durante la preparazione.