Due ghepardi a caccia nel bush… di 3° parte

Le scimmiette che si muovono sui rami, liberando le foglie dal peso delle gocce, ci salutano per l’ultima volta mentre il nostro pulmino si allon-tana dal lodge in direzione nord-ovest: oggi, infatti, abbandoneremo il Kruger Park per raggiungere la riserva privata Ingwe, dove ci attendono altri due safari.

Lungo il tragitto, ci fermiamo nei pressi di Hoedspruit per visitare l’Endangered Species Foundation, un centro creato per difendere i ghepardi ed altre specie in via d’estinzione.

Subito dopo aver assistito ad un filmato realizzato per spiegare ai visitatori gli intenti di questa fondazione, una jeep ci porta all’interno delle enormi gabbie in cui vivono gli animali. Il primo incontro è con un branco di licaoni che sta riposando all’ombra di una grossa acacia. Un tempo, erano le praterie del Kruger Park ad ospitare le loro corse alle calcagna di impala o piccole antilopi, ma poi, un giorno, il gruppo si è allontanato dal parco ed ha co-minciato ad ap-prezzare le galline e le pecore delle fattorie nelle vicinanze, scatenando così l’ira dei contadini, pronti ad impugnare i loro fucili ed a far fuoco contro il manto chiazzato di giallo, nero e bianco di questi “cagnacci”. Su venti, solo sette sono sopravvissuti ed hanno trovato ospitalità nel centro, ma ora molti cuccioli scorraz-zano tra le zampe delle femmine e si sta pensando di reintrodurre tutto il branco nel bushveld del parco: lì, questi animali potrebbero finalmente tornare a cor-rere liberi ed allo stesso tempo rimpinguerebbero una popolazione che negli ultimi anni è scesa al di sotto dei trecento esemplari. In questo caso, però, la colpa della quasi estinzione non si può attribuire ai cacciatori: è la gerarchia esistente all’interno del branco a condan-nare i li-caoni, una ferrea gerarchia che prevede la morte per tutti i piccoli non nati dall’accoppiamento tra la femmina ed il ma-schio dominanti. Solo questi due, infatti, sono considerati in grado di mettere al mondo degli individui degni di appartenere al gruppo e per questo motivo i cuc-cioli nati da unioni diverse vengono uccisi subito dopo il parto, mentre le altre femmine del branco devono ac-contentarsi di svolgere il loro ruolo di mamme allevando la “progenie reale”, a volte costituita da quindici o venti piccoli: quando questa vede la luce, infatti, anche le loro mam-melle si riempiono di latte per permettere la sopravvivenza di tutta la cucciolata. Il nostro arrivo all’interno della gabbia risveglia improvvisamente il gruppetto: numerosi musi canini si girano verso di noi, le grosse orecchie arroton-date ferite dal baccano inatteso della jeep e gli occhi attenti a scrutare quell’enorme trabiccolo che ha osato invadere il loro territorio, ma dopo pochi attimi, un ringhio minac-cioso che cerca di farsi strada nell’aria rimane tristemente senza seguito: l’indifferenza, infatti, si è già im-possessata del resto del branco che riprende a dormire o a giocare tra le radici nodose dell’acacia sbu-cate dal terreno, lasciando che la terra brunastra intacchi la lucentezza dei mantelli e ricopra le chiazze colorate con un’uniforme patina di polvere. Anche il secondo incontro è con un animale sfuggito ai fucili dei contadini: si tratta di un piccolo otocione accusato ingiustamente di dare la cac-cia alle pecore, prede decisamente troppo grandi per lui. Il suo curioso muso da volpe spunta dalla tana che si è scavato tra le radici di un grosso albero e le sue orecchie di una grandezza sproporzionata si muovono veloci per captare ogni suono: attraverso esse è addirittura in grado di scoprire la posizione esatta di un insetto nel sottosuolo e di dare così inizio ad un frenetico scavo per assi-curarsi il pasto! Il rumore del motore della jeep, però, deve essere davvero troppo intenso per lui che abbandona la scena con un una fuga improvvisa nel suo rifugio sotter-raneo.

Ma gli ospiti d’onore del centro sono senza dubbio i ghepardi: il loro muso campeggia infatti sul logo della fondazione, mentre foto di corse fu-riose nel bushveld, di mamme intente ad allattare piccole palle di pelo e primi piani di canini aguzzi e corpi slanciati danno il benvenuto ai visi-tatori all’ingresso. E gironzolando tra le gabbie, sempre a bordo della jeep, ci si può trovare faccia a faccia con questi stupendi felini.

Alcuni sono giunti qui feriti, altri orfani, altri ancora sono stati adottati da coloro che li avevano acquistati da cuccioli e dopo qualche anno si sono stufati di vederli gi-ronzolare nei giardini delle loro ville e così la popolazione all’interno del centro è cresciuta di anno in anno.

Tra i vari esemplari c’è addirittura un ghepardo reale: si riconosce grazie alle macchie che costellano la sua pelliccia giallastra, più grosse ri-spetto a quelle dei suoi simili non insigniti della carica di sovrano, e per le spesse strisce nere che percorrono la sua schiena. A mio parere, però, il suo aspetto non è molto elegante: il giovane maschio che ci troviamo di fronte qualche decina di metri dopo, un “umile” ghepardo neanche lontanamente imparen-tato con il “re”, infatti, appare più raffinato, con quelle piccole gocce nere, poco vi-stose, disseminate su una pel-liccia che sfuma dal beige al giallo pal-lido, fino al morbido bianco screziato di nero con cui termina la lunga coda. Si è appena coricato tra l’erba, la bocca socchiusa in un sospiro senza fine ed il petto che si alza e si abbassa forsennato alla ricerca di un po’ d’aria. Il gran caldo che si sta diffondendo velocemente anche sotto gli alberi, infatti, sembra avergli tolto tutte le forze. Ma la stanchezza non riesce ad offuscare l’innata eleganza di quelle lunghe lacrime nere che scendono sotto gli occhi, incorniciandoli, di quei sottili baffi biancastri che vibrano impercettibilmente al nostro arrivo e di quegli implacabili artigli che spuntano minacciosi tra i folti peli delle zampe, così come l’afa non può affatto sminuire la fierezza e la grazia di questo animale.

Mentre il ranger sembra impegnarsi a fondo per centrare tutte le buche della strada, intravediamo molti altri esemplari, intenti a ripo-sarsi, a mangiare o a correre, ma l’ora a nostra disposizione giunge ben presto al termine e rimane solo più qualche minuto per una sosta accanto ad una coppia di belle ed altezzose antilopi sable. Il maschio si sta abbeverando vicino ad una piccola pozza e solo quando la jeep si ferma a pochi metri dall’acqua alza il muso nella no-stra dire-zione, lasciando che le lunghe corna appuntite si innalzino fiere verso il cielo. Sulla schiena, sui fianchi e sulle zampe, il suo lu-cido mantello è nero, come quello di una pantera, e brilla sotto i raggi del sole, mentre il vento leggero appena alzatosi per solleticare le foglie degli alberi scuote la criniera irsuta; ma sul muso e sulla pan-cia è un candore marmoreo a trionfare: la sua avanzata parte timida all’altezza degli occhi per poi allargarsi a colonizzare tutto quel morbido ventre che ap-pare decisamente soddisfatto dall’erba e dall’acqua appena ingeriti. La femmina, invece, è ferma sul ciglio della strada. Il suo abito è rossiccio e le sue corna non sono lunghe come quelle del maschio, ma incu-tono co-munque una certa inquietudine: questi animali, infatti, sono molto aggressivi e non esitano a lanciarsi in furiosi combatti-menti pur di difendere il territo-rio in cui hanno deciso di stabilirsi cosicché i leoni meno esperti possono anche morire sotto la forza delle loro possenti incor-nate.

Dopo esserci lasciati alle spalle i cancelli dell’Endangered Species Foundation è necessaria un’altra ora di viaggio per raggiungere l’Ingwe Game Reserve, dove il bushveld ed i suoi abitanti sono i sovrani indiscussi. Il primo consiglio dei rangers che ci accolgono all’ingresso, infatti, è quello di non allontanarsi dalle stanze disposte in circolo attorno al corpo centrale: il rischio di incappare in qualche leone particolarmente famelico o nei famosi “ingwe”, i leopardi che hanno dato il nome alla riserva, non è affatto re-moto! E così, dopo il pranzo, ed in attesa del safari, il cui inizio è fissato per le 16.00, non ci rimane che ri-lassarci, facendo molta attenzione ai babbuini che perlustrano il prato in cerca di qualcosa da rubare.

Ma ecco che finalmente l’ora tanto attesa arriva e la nostra jeep, dotata addirittura di un seggiolino per il “cercatore di tracce”, inizia ad aggi-rarsi tra gli alberi. Il fitto sottobosco, però, impedisce ai nostri occhi, abituati alle grandi distese del Kruger Park, di avvistare man-telli, corna o criniere perfetta-mente mimetizzati e così, dopo poco più di mezz’ora, il nostro “bottino” è costituito solo dagli immancabili termitai e da un grasso facocero lanciato come un siluro verso la sua tana. Ma quando la delusione comincia a fare capolino sui volti coperti di polvere, la nostra buona stella decide di entrare in azione con una sorpresa ina-spettata: una pigra leonessa coricata tra l’erba! Il gran caldo, infatti, ha trovato il coraggio di accanirsi anche contro di lei, così fiera e pericolosa, e quegli occhi stanchi, il rosa della lingua che si intra-vede attraverso la bocca semiaperta ed il movimento ritmico del petto sembrano un chiaro segnale della sua vittoria: neppure l’ombra di quel grosso yellowwood ai cui piedi si è distesa sembra disposta a regalarle un po’ di sollievo. Solleticata da alcuni lunghi steli che la recente pioggia ha provveduto a rinvigorire, rimane ad esaminare per qualche minuto le nostre facce meravigliate e le nostre bocche che tutt’a un tratto sembrano aver perso il dono della parola, poi, dopo aver emesso un suono indecifrabile, a metà tra uno sbadiglio ed un ruggito, decide di alzarsi, lasciando sull’erba appiattita la forma del suo corpo; si allontana lentamente tra gli alberi e noi possiamo scorgere il suo passo superbo ma carico di grazia fino a quando un grosso cespuglio non la av-volge tra le sue fronde. Il ranger, tuttavia, non accenna a muoversi neanche quando l’unico movimento visibile intorno a noi è quello delle nuvole che in cielo giocano a coprire il sole. Ed in effetti lo spettacolo a cui assistiamo poco dopo premia questa sua pazienza.

La leonessa, infatti, ritorna sui suoi passi, ma questa volta non è più sola: tre piccoli leoncini di appena quattro mesi la seguono inciam-pando sulle corte zampette! E, dopo alcuni secondi, altre tre femmine fanno la loro comparsa, precedute da due maschi nati circa un anno fa. Ma la loro è solo una breve appari-zione: oltre i cespugli verso i quali si dirigono indifferenti alla nostra presenza, infatti, li attende una gustosa preda, proba-bilmente la re-sponsabile di quel respiro affannato e di quegli occhi stanchi di fronte ai quali ci ha portati la nostra buona stella.

Ora, però, la leonessa, così impegnata a giocare con i suoi cuccioli nel bel mezzo della strada, sembra aver ripreso tutte le forze: la lin-gua si muove in-stancabile a pulire il manto fulvo dei suoi gattoni, mentre la coda che si dimena a destra e a sinistra è pronta a scate-nare i loro infiniti agguati. È una scena meravigliosa e staremmo ore, impietriti, ad ammirarla, ma il nostro ranger non vuole far innervosire troppo quella mamma così protettiva che, anche quando si sta rotolando per terra con i suoi cuccioli, non accenna a distogliere gli occhi dalla jeep e così, a malincuore, siamo costretti ad allontanarci. Ma dopo aver superato alcuni impala che hanno cercato invano di nascondersi dietro ad un cespuglio tristemente abbandonato dalle foglie, il bushveld è ancora pronto a regalarci uno dei suoi spettacoli indimenticabili: sulla strada sterrata che stiamo percorrendo, in-fatti, compaiono im-provvisamente due ghepardi. Sono due giovani fratelli e stanno setacciando la zona in cerca di una preda.

Mentre uno di loro prosegue impassibile, per venire in breve tempo inghiottito dalla boscaglia, l’altro si ferma sul ciglio, a pochi metri dalla jeep, e ci osserva per qualche istante. È davvero splendido.

Il suo corpo, snello e slanciato, è immobile – solo la coda si muove nervosa – ma tutto in lui fa pensare allo scatto che forse tra pochi minuti risulterà letale per un impala: le zampe sono lunghe, agili e dotate di artigli che non si ritraggono per permettergli di aderire me-glio al suolo, i muscoli sono forti e scattanti e le narici, di fianco alle quali fremono le lunghe vibrisse, sono molto larghe, accorgimento utile per immagazzi-nare più aria negli instancabili polmoni. Tutto questo, unito ad un cuore potente ed energico, gli permette di correre a velocità impensabili e di raggiungere, in soli tre secondi, i 100 km/h.

Ma le sue pupille, nere e fredde, di cui riusciamo a scorgere i movimenti frenetici attraverso le lenti del binocolo, si staccano ben presto da noi per esplorare la distesa di erba ed alberi che si allarga dinanzi a lui. Ed è proprio tra quell’erba e quegli alberi che scompare poco dopo, senza accorgersi che alle sue spalle saltella ingobbito uno sciacallo dalla gualdrappa pronto ad approfittare della stanchezza che si impossesserà dei due giovani subito dopo la caccia.

La sua andatura è furtiva e gli arbusti rinsecchiti cresciuti all’ombra dei marula e dei tambootie lo aiutano a nascondere il suo mantello grigio solcato da un’eccentrica fascia nera che unisce il collo alla folta coda. Impegnato com’è a non perdere di vista i due felini che po-trebbero pro-curargli la cena, attra-versa la strada senza neanche accorgersi dei nostri sguardi curiosi e in un attimo sparisce.

Quando il ranger rimette in moto, lanciamo un ultimo sguardo al bushveld, ma non riusciamo più a scorgere alcun movimento: i ghe-pardi ormai saranno lontani, forse già impegnati nell’inseguimento di qualche impala, e, mentre la jeep svolta per immettersi in una stradina nascosta da alcuni alberi mae-stosi, ci ritroviamo a pensare che questo incontro con loro, sebbene sia durato non più di un mi-nuto, rimarrà sicuramente im-presso nella nostra memo-ria a lungo ed i loro musi dall’aspetto timido, ma capaci di nascondere una grande ferocia, si affacceranno alle nostre menti ogni volta che sentiremo parlare di Sudafrica. Non immaginiamo neppure lontanamente che in realtà i due fratelli ci regaleranno ancora altre emozioni! Ben presto, infatti, la jeep si ferma ed il nostro cercatore di tracce si eclissa nel bush. Solo dopo alcuni minuti, la sua voce, distorta dalla ricetra-smit-tente, zittisce un uccellino appostato nelle vicinanze e ci comunica che li ha nuovamente avvistati. Su invito del ranger, quindi, scendiamo dalla jeep e ci avviamo silenziosi nella boscaglia, facendo attenzione all’erba secca e pungente che ci graffia le gambe: qualche zecca, infatti, potrebbe trovare molto saporito il nostro sangue! … E dopo pochi attimi ci ritroviamo a tre o quattro metri da loro. Hanno rinunciato alla caccia, infastiditi dallo sciacallo o forse dalle jeep che scorrazzano per la riserva, ed ora sono coricati all’ombra di due pic-cole aca-cie. Nonostante la stanchezza, però, i loro occhi non hanno perso quella luce implacabile che li caratterizza ed anche i canini non esi-tano a spuntare, minacciosi, tra le labbra socchiuse. Siamo ammutoliti, affascinati ed assolutamente travolti dalla loro bellezza. Il cuore è come un tamburo percosso senza sosta da un instancabile musicista, le gambe tremano e le parole risultano la cosa più su-perflua al mondo mentre cerchiamo di immagazzinare nella nostra mente ogni più piccolo particolare di questo spettacolo, ben consa-pevoli che comunque non riusciremo mai ad esprimere tutte le emozioni che, impe-tuose, ci travolgono. L’interrogativo che ci assillava alla nostra partenza da Port Elizabeth ha sicuramente trovato una risposta… Non rimaniamo molto di fronte a loro, timorosi di innervosirli, ma quando ritorniamo sui nostri passi, per raggiungere nuovamente la jeep, il sole che fino a poco fa brillava in cielo, stuzzicato da alcune nuvole, sta già cominciando a nascondersi dietro ai lontani Draken-sberg, i Monte dei Draghi. Un’antica leggenda vuole che lassù, tra vette impervie e rigogliose foreste, a notte fonda si riuniscano fate, stregoni e tokoloshe, gli spiritelli maligni che popolano gli incubi dei Xhosa, una delle numerose popolazioni di questa terra, ma noi non abbiamo bisogno di sognare creature misteriose per rendere emozionante la giornata: oggi, infatti, la realtà è stata capace di superare di gran lunga ogni più ardita fanta-sia… e la nostra buona stella non ha ancora finito di sorprenderci! Si rivela addirittura in grado di assumere le sembianze di tre enormi rinoceronti nascosti tra l’erba alta. Sono due femmine ed un maschio e riusciamo ad avvicinarci a loro così tanto da poter scorgere con chiarezza i lucidi occhi, nascosti da folte ciglia, ed i profondi solchi che, muovendosi sul muso, sulle zampe e sul dorso, percorrono ogni angolo della ruvida pelle, spessa fino a tre cen-timetri, per poi termi-nare il loro viaggio nell’accogliente rifugio costituito dalla pancia.

Mentre il cielo sta lentamente cominciando a colorarsi di giallo e oro, faccio fatica a distogliere lo sguardo da questi colossi e mi ritrovo ancora una volta a domandarmi quale dignità possa avere una persona capace di puntare un fucile contro il cuore o il cervello di un animale così affa-scinante, una per-sona il cui unico obiettivo è ormai diventato quello di sterminare anche gli ultimi 3.500 rinoceronti rimasti sulla faccia della Terra… la sua mente malata, in-fatti, gli ha suggerito che solo in questo modo il prezzo delle corna raggiunge-rebbe livelli mai visti… Il nostro ranger, però, ha in mente un luogo migliore per farci ammirare il tramonto e così, dopo pochi attimi, ci allontaniamo da quelle che ormai, a causa delle ombre che si stanno allungando, sono diventate tre informi masse scure e raggiungiamo una grossa pozza d’acqua in cui si è attardato un ippopotamo solitario. Sopra di noi, alcune nuvole dispettose hanno chiesto l’aiuto del vento per riuscire a coprire la grossa palla infuocata che tra poco chiu-derà il si-pario su questa giornata e diventare così le protagoniste indiscusse, ma non hanno ottenuto altro risultato se non quello di far apprezzare an-cora di più il suo lavoro: è proprio il sole, infatti, a regalare loro quei profili rosseggianti e quelle sfumature rosate pron-tamente catturate dall’acqua immobile ai nostri piedi e a tingere il cielo di arancio e scarlatto. Scendiamo dalla jeep per ammirare nel modo migliore questo spettacolo che tra pochi minuti sarà solo un ricordo: una stella lontana, forse la nostra, infatti, sta già cominciando ad affacciarsi sulla vastità che ci sovrasta, timida esploratrice pronta ad aprire la pista alle armate della Via Lattea, di Orione e della Croce del Sud che tra poco la raggiungeranno.

Mentre il sole ci regala i suoi ultimi barlumi prima di raggiungere le fate ed i tokoloshe sui Monti dei Draghi, riusciamo ad intravedere l’ippopotamo is-sarsi sulla sponda opposta alla nostra e confondersi con l’ombra del grosso albero ormai secco i cui rami si specchiano con tri-stezza in quell’acqua inca-pace di salvarlo e poi, in un attimo, ecco che il buio, veloce come un battito di ciglia, ci avvolge nella sua morsa fredda e ostile. Anche il semplice ru-more del vento che si insinua tra i cespugli alle nostre spalle acquista un’improvvisa intona-zione sinistra e solo la confortante sicurezza della jeep, che raggiungiamo prontamente per ritornare al lodge, riesce a placare la nostra inquietudine.

Lungo la strada, i suoi potenti fari ed il riflettore con cui il cercatore di tracce cerca di individuare qualche movimento intorno a noi squarciano l’oscurità ed alcuni occhi sconosciuti che brillano nel bush, come illuminati da un lampo, scatenano la nostra fantasia: scor-gere i corpi a cui ap-partengono, infatti, è davvero impossibile in mezzo al turbinio di polvere sollevato dalla loro fuga ed alle ombre ostili create dagli alberi. Solo un piccolo bushbaby, una scimmietta soprannominata così a causa del suo richiamo simile al pianto di un bambino, rivela tutto il suo co-raggio, o forse la paura che ha immobilizzato le sue corte zampette grigie, rimanendo per alcuni attimi a fissarci appollaiato sui rami di un al-bero cresciuto a lato della strada, con la coda, lunga più di tutto il resto del corpo, che sventola preoccupata nel vuoto. Quando arriviamo al lodge tutti gli alloggi e le stradine per raggiungerli sono illuminati dal fuoco delle lampade ad olio, un ottimo de-terrente per i felini che hanno fatto della notte il teatro delle loro battaglie, e, dopo la cena, un ranger armato di fucile accompagna ognuno di noi fin sul pianerottolo della pro-pria stanza, avvertendoci, con cipiglio minaccioso, di non uscire più fino alle 6.00 del giorno dopo, ora in cui lui verrà a chiamarci per raggiungere le jeep pronte per un altro safari.

Mentre osserviamo la sua figura impettita allontanarsi nelle tenebre, fantastichiamo sui suoni misteriosi che tra poco animeranno il bush – il ruggito di un leone affamato, le risate agghiaccianti di un branco di iene, il grido acuto di un gufo o di una civetta – ma, appena il buio invade la nostra stanza, la stanchezza sfonda tutte le barriere che fino a questo momento l’entusiasmo aveva provveduto a co-struire ed in pochi attimi ci annienta, negandoci que-sta emozione.

Solo l’aroma forte del caffè che all’alba pervade la stanza riesce a svegliarci e a farci recuperare tutte le energie necessarie per il nostro ultimo “cammino”.

La mattina è fresca e luminosa e sotto i nostri occhi ormai non più assonnati il bush si risveglia lentamente. Mentre alcuni impala si stanno muovendo cauti in cerca di una pozza d’acqua a cui abbeverarsi ed un waterbuck dalle nobili corna corre tra i cespugli lontani, intenzionato ad avvertire il branco della nostra presenza, un curioso struzzo razzola tra l’erba ancora per poco ba-gnata di ru-giada ed una gi-raffa cerca di mimetizzare il suo mantello geometrico tra il folto degli alberi, del tutto ignara che l’ondeggiare senza sosta dei rami dell’acacia alla quale si sta nutrendo rivela tutta la sua ingordigia.

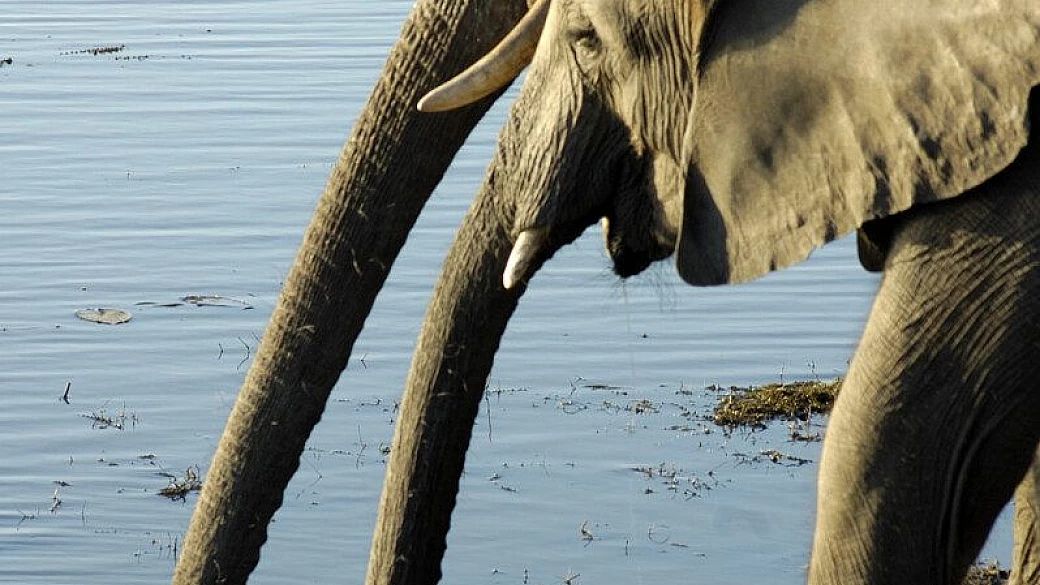

Ma è solo dopo esserci lanciati in un guado spericolato ed esserne usciti indenni, anche se completamente ricoperti di fango, che ci im-battiamo nell’epilogo più adatto per questi quattro giorni passati a contatto con una natura così splendida. Un branco di giovani elefanti, infatti, sta dimostrando tutta la sua forza contro alcuni alberi di marula colpevoli di averli ammaliati fa-cendo sfog-gio, sui rami più alti, di un nido di teneri germogli e, mentre la terra sembra tremare, in balia del loro passo forsennato, il bush risuona degli schianti di queste fronde così seducenti divelte con un semplice movimento della proboscide e dei colpi furiosi inferti ai tronchi con la testa o con il corpo. Anche alcuni piccoli corrono allegramente tra i grigi giganti affamati che con la loro comparsa ci hanno reso muti, tentando di imitarli: sotto lo sguardo amorevole delle mamme, infatti, le loro corte proboscidi si issano fiere come un vessillo ad infrangere le grosse nuvole di polvere che percorrono l’aria.

Dopo qualche istante, le parole del ranger riescono a farsi strada tra il rumore che ci circonda: una mano appoggiata al volante e l’altra al suo insepara-bile fucile, ci racconta il tormento che gli elefanti sono costretti a sopportare durante gli ultimi giorni di vita. Dopo aver cambiato per sette volte i denti nell’arco della loro esistenza, infatti, il loro destino è quello di morire di fame poiché questi non ricre-scono più e solo l’acqua delle pozze isolate dove solitamente si ritirano, abbandonando il branco, quando sentono che la vita sta lenta-mente defluendo dal corpo, può regalare loro un po’ di sollievo.

Questi giovani così pericolosamente vicini alla nostra jeep, comunque, vedranno ancora parecchi soli cadere dietro alle scure pareti dei Draken-sberg e numerose lune illuminare il loro cammino a notte fonda; per molte altre stagioni attenderanno impazienti le scroscianti piogge capaci di ricoprire la terra con un morbido tappeto di erba ed i caldi raggi dell’estate che doneranno ai frutti dei marula quel dolce ed irresistibile pro-fumo: la maggior parte di essi, infatti, ha solo vent’anni e gli elefanti sono animali molto longevi, capaci di arri-vare a vivere anche un secolo. Purtroppo, però, ben presto arriva il momento di fare ritorno al lodge e di caricare le nostre valigie sul pulmino pronto a scarrozzarci fino a Johanne-sburg. Oggi, infatti, riprenderemo la strada verso la civiltà e sarà difficile riabituarsi al cemento, alla puzza dei gas di sca-rico ed ai grat-tacieli dopo quat-tro giorni vissuti tra brulle pianure sconfinate, cieli non contaminati dallo smog e fuochi accesi per impau-rire il buio incombente. Qualche attimo prima che arrivi il momento di scendere definitivamente dalla jeep, uno sciacallo solitario che stringe tra i denti il corpo di un francolino appena catturato ci attraversa la strada, alla ricerca di un luogo tranquillo in cui placare i lamenti del suo stomaco, e la sua coda sco-dinzola felice dietro di lui in un simpatico arrivederci.

La strada per Johannesburg è davvero lunga, ma i luoghi che attraversiamo racchiudono tutti un qualcosa di affascinante: dapprima il fiume Oliphants, che evoca in noi quei grossi pachidermi che poche ore fa scorrazzavano davanti ai nostri occhi, poi il Passo Abel Hera-smus, intitolato ad un esattore delle tasse soprannominato Nabula Dusi, ossia “colui che spara da vicino”, perché a coloro che si per-mettevano di non pagare faceva vedere che cos’era in grado di fare con il suo fucile, e la cascata Tufa, dove l’acqua, invece di erodere la parete di roccia da cui si lancia, la accresce, depositando il calcare di cui è ricca. E poi ecco Lydenburg, con la sua chiesetta dal tetto di paglia che, sebbene risalga al 1853, ri-sulta decisamente migliore rispetto a quella costruita in tempi moderni, dalla struttura eccessi-vamente rigida, e Dullstroom, il “ruscello di Dull”, distesa sull’altopiano a 2.025 metri sul livello del mare: fu proprio il signor Dull, un mercante olandese, a fondarla, nella zona ricca di corsi d’acqua in cui si recava spesso a pescare, ed ancora oggi, in quegli stessi corsi d’acqua, nuotano le trote per le quali la città è diventata famosa in tutto il Paese; in pochi attimi, ci lasciamo alle spalle anche Cullinan e la sua Cullinan Diamond Mine, la miniera dove venne scoperto il dia-mante più grande mai visto sulla faccia della terra – 3.106 carati! – dal quale si rica-varono “The Great Star of Africa”, ora in bella mostra sullo scet-tro della Regina d’Inghilterra, e “The Little Star of Africa”, incastonato nella corona. E quando finalmente, alle 4:00 del pomeriggio, sotto un sole davvero spettacolare, arriviamo a Pretoria, ad accoglierci sono gli imman-cabili al-beri di ja-caranda, originari dell’America del Sud, tra le cui foglie spunta persino qualche timido fiore. Ce ne sono più di 70.000 sparsi per i viali della città e Carla ci racconta che, tra ottobre e novembre, periodo durante il quale le loro chiome sbocciano, la città sembra avvolta da un’enorme nuvola violacea.

Quando i Boeri giunsero nella zona, invece, quindici anni dopo aver abbandonato Cape Town, ai loro occhi si presentò solo la desola-zione la-sciata dalle scorrerie degli “impi”, i reggimenti dello spietato re zulu Chaka, scontratisi qualche anno prima con gli Ndebele. Nel 1823, infatti, quando le leggi inglesi che regolavano la vita all’interno della Colonia del Capo erano ancora tollerabili e l’idea di fuggire non si era ancora affac-ciata nelle menti olan-desi, questo giovane, figlio del sovrano zulu ma non della sua prima moglie, era riuscito a deporre il re legittimo, Din-giswayo, e a prendere il potere sulla sua tribù, dichiarando la nascita del Regno degli Zulu.

Un regno fondato sul sangue e sul terrore: il vecchio stregone a cui Chaka era stato affidato dalla madre, riuscita a fuggire dall’harem del re, infatti, gli aveva spiegato che solo con questi due fedeli amici egli avrebbe potuto affermare la sua supremazia.

I suoi crudeli assegai, le lance dalla lama lunga e dal manico corto, infallibili nel corpo a corpo, e la tattica dell’attacco detto “a corna di toro”, che consi-steva nel circondare il nemico da tre lati prima di aggredirlo, ebbero quindi ben presto la meglio sui popoli stanziati nei territori confi-nanti che, assaliti dalla paura superstiziosa provocata in loro da quel re, nato dal sangue e considerato simile ad un terribile dio castigatore, fu-rono costretti a fuggire per salvarsi. Anche agli Ndebele toccò questo destino. Abbandonando la zona oltre il fiume Vaal, si spostarono sempre più a nord, fino a quando non raggiunsero le terre oggi al confine con lo Zim-babwe. Terre ricche ed inesplorate dove ben presto si sarebbe fatto vivo un altro folle sanguinario. Questa volta, però, la sua pelle non era color ebano, ma bianca, come il ghiaccio nel quale sembrava essere stato scolpito il suo cuore, ed i suoi impi non stringe-vano tra le mani assegai dalla lama luccicante, ma moschetti pronti a sputare fuoco e a dila-niare corpi. Il suo nome era Cecil John Rhodes… Pretoria, quindi, è una città molto recente: nacque solo nel 1855, cinque anni dopo l’arrivo dei Boeri. Fu il figlio di un certo Andreis Pretorius a fondarla, dedicandola al padre per ricordare le sue gesta durante la cruenta battaglia di Blood River, nella quale 470 Boeri sconfissero circa 12.000 Zulu, e a trasformarla, in breve tempo, nella capitale della Repubblica Indipendente del Tran-svaal, quella “terra promessa” a lungo sognata e cercata, a cui gli Inglesi riconobbero finalmente l’autonomia nel 1850.

Una decina di anni dopo, però, quando si scoprirono le ricchezze nascoste nelle sue viscere, oro e diamanti si trasformarono in poco tempo in lucenti scintille capaci di far scoppiare ben due guerre. I Boeri ebbero vita facile durante la prima, ma per porre fine alla se-conda furono co-stretti a chiedere la pace di Vereeniging che venne firmata proprio a Pretoria, nella sala da pranzo della Melrose House, il 31 maggio del 1902 e sancì il passaggio agli In-glesi di questi prodighi territori ora distrutti e dilaniati dal fuoco dei combattimenti. I fieri discendenti di Kruger, ben presto ribattezzatisi Afrikaaners, furono quindi costretti ad abbandonare le loro campagne, riversandosi nelle città, ed a competere con i neri per ottenere un lavoro, ma alcuni anni dopo, quando gli Inglesi si resero conto che senza un aiuto non sareb-bero mai riusciti a ricostruire città e paesi ed a sedare le sempre più frequenti rivolte degli “incivili”, la loro situazione cominciò gradualmente a migliorare: dapprima le ex repubbliche boere – il Transvaal e lo Stato Libero d’Orange – ottennero la rappresentanza governativa e poi, nel 1910, i due popoli acerrimi nemici, ca-paci di combattere per più di un secolo per ottenere il predominio su questa parte del mondo, diedero vita all’Unione Sudafricana, stabilendo che Preto-ria ne sarebbe diventata la capitale amministrativa.

Ancora oggi, nella nuova Repubblica Sudafricana, sebbene i grandi alberi che costellano ogni sua via la facciano apparire come una grande città di cam-pagna, svolge questo ruolo e Thabo Mbeki, il presidente succeduto a Nelson Mandela nel giugno del 1999, ha il suo ufficio proprio all’interno degli Union Buildings, i magnifici palazzi sede del governo che svettano nel quartiere di Arcadia. Fu l’architetto Sir Herbert Baker a progettarli, scegliendo una struttura capace di rappresentare il sodalizio tra gli Inglesi ed i Boeri: due ali laterali unite da un grande corpo cen-trale. La statua di Castore e Polluce, i due Dioscuri figli di Zeus, situata a pochi passi dall’ingresso, do-vrebbe invece sancire l’unione tra bianchi e neri… un’unione che però, nonostante anni e anni di duri scontri, continua ad avere un forte sapore utopistico… Vasti giardini circondano questi edifici, ma i grattacieli ed i palazzi che hanno invaso il centro cittadino sembrano volerli sottrarre in tutta fretta alla no-stra vista mentre ci dirigiamo verso Church Square, la piazza principale della città, nella quale, nel secolo scorso, i Boeri provenienti dalle campagne si riunivano ogni tre mesi per la Nagmaad, la Comunione, lasciando gli esausti buoi che avevano trainato i loro carri anche per giorni e giorni a scorrazzare tutt’intorno, finalmente liberi dal giogo. Oggi, nel suo centro, svetta la statua di Paul Kruger, il Vecchio Leone, che, con il suo sguardo torvo, sembra esaminare tutti gli invadenti piccioni che si posano sulle sue spalle, tutte le persone che transitano ai suoi piedi e l’esercito senza fine di automobili, bici-clette e pullman turistici che hanno sostituito i carri dalle ruote di legno. La sua casa è a poche centinaia di metri e la raggiungiamo in un attimo: secondo la leggenda, lo “zio” Paul amava sedersi sul vecchio porticato in legno e chiacchierare con i passanti, ma oggi, in questa via così offuscata dai gas di scarico ed aggredita dal suono dei clac-son e dal rombo dei motori, è diffi-cile immaginarlo mentre disserta su un passo della Bibbia con una vecchia signora o parla dei nuovi metodi per estrarre l’oro con un cercatore appena giunto in città per vendere le sue pepite; e quasi impossibile risulta anche figurarselo mentre attraversa la strada, con il suo passo deciso per nulla osta-colato dagli anni e dalle sofferenze, per recarsi nella chiesa olandese riformata il cui campanile si erge lì vicino.

Il nostro ultimo sguardo, prima di rimetterci in marcia verso Johannesburg, è rivolto al Voortrekker Monument, eretto per commemorare il Great Trek ed in particolare la battaglia di Blood River: la sua struttura austera, ispirata alle rovine della città di Great Zimbabwe, do-mina la città dall’alto di una collina, ma è davvero troppo distante per essere raggiunta nel poco tempo che le lancette dell’orologio sono disposte a regalarci. Ci fermiamo solo una notte nella capitale del Gauteng, la città dell’oro e delle SOut-WEstern TOwnships, il fulcro della rivolta nera: così come Port Eliza-beth era stata la nostra tappa obbligata per raggiungere lo Mpumalanga, infatti, Johannesburg non sarà altro che una manciata di ore insonni al pen-siero di quello che ci attende domani… le Cascate Vittoria! Mosy-Oa-Tunya, il “Fumo che tuona”: questo fu il loro primo nome. Glielo diedero i nativi della zona secoli fa e ancora oggi risulta decisamente più consono di quel Victoria Falls che David Livingstone scelse per rendere omaggio alla Regina d’Inghilterra. La colonna di vapore acqueo che sale fino a duecento metri di altezza, infatti, è visibile da trenta chilometri di distanza ed il ru-more assordante prodotto dall’immensa massa d’acqua che si getta nel vuoto è davvero simile ad un tuono senza fine.

Già mentre l’aereo si avvicina alla pista di atterraggio riusciamo a scorgere il fumo che si leva in cielo, ansioso di confondersi con le altre inno-cue nuvo-lette che oggi hanno deciso di scorrazzarvi, ma sappiamo che questo non è altro che un piccolo preludio dello spettacolo che ci atten-derà tra poco e che soltanto quando la furia dello Zambesi sarà a pochi passi da noi lo stupore sarà finalmente libero di mo-strare la sua fanta-sia, disegnando sui nostri volti le espressioni più disparate. È per questo motivo che, appena giunti allo Zambesi Sun, il nostro hotel, ce ne allontaniamo in tutta fretta: siamo smaniosi di raggiun-gere l’Eastern Cataract e la Rainbow Fall, i due tronconi di cascate visibili dallo Zambia che, insieme alla Devil’s Cataract ed alla Main Fall, sul territo-rio dello Zim-babwe, danno origine alle Cascate Vittoria, scenografico punto di confine tra i due Stati.

Mentre ci avviciniamo, il rombo delle acque si fa sempre più intenso e la nostra adrenalina sembra risvegliarsi all’improvviso da quel torpore in cui era caduta dopo le emozioni dei safari; a poco a poco, cominciamo ad avvertire anche le prime sporadiche gocce, ma le fronde rigogliose degli alberi che sono riusciti ad accaparrarsi questo luogo così fertile e che ora se lo stanno contendendo con gli inva-denti arbusti cresciuti alla loro ombra sono un ot-timo sipario e solo quando finalmente le superiamo il “Fumo che tuona” appare ai nostri occhi in tutta la sua maestosità.

Il quarto fiume più lungo dell’Africa, capace, prima di sfociare nelle acque dell’Oceano Indiano, di percorrere più di 2.700 km attraverso Zambia, Angola, Zimbabwe e Mozambico, infatti, si getta a capofitto da una parete di roccia larga circa 1.700 metri e profonda, in alcuni tratti, fino a cento: la sua caduta, violenta, sfrenata ed incontrollabile, ci lascia completamente senza fiato, mentre il suo ruggito travol-gente ingoia le escla-mazioni di gioia che, incoerenti, fuoriescono dalle nostre bocche, portandole con sé oltre l’abisso e poi nella stretta gola attraverso la quale lo Zambesi si allontana, in una forsennata uscita di scena. Nel momento in cui raggiungiamo lo Knife Edge Bridge, il ponte che fronteggia spavaldo l’Eastern Cataract, lasciandoci alle spalle le mantelline che quei ragazzi volevano a tutti i costi affittarci per indossare i nostri k-ways che ben presto si dimostreranno i compagni meno adatti con cui affrontare questa avventura, un improvviso acquazzone sembra scatenarsi intorno a noi: infinite goccioline, infatti, si sollevano nell’aria, come per sfuggire a quel salto spaventoso, per poi ricadere copiose rendendo scivoloso il terreno e depositandosi negli occhi, nella bocca, nelle scarpe e naturalmente sotto la tela leggera delle nostre giacchettine, dopo pochi attimi già fradice. Il nostro sguardo è come impazzito e corre frenetico prima verso la spuma biancastra che si avventa furiosa oltre la voragine, solle-vando una nube di spruzzi sicuramente ben accolta dagli steli d’erba che, a pochi passi da noi, sembrano mostrare orgogliosi il loro verde brillante, poi su quelle isolette ricoperte di palme dum dum che occhieggiano curiose pochi metri prima del precipizio ed infine verso il sole, seminascosto da quella fitta tenda gron-dante su cui i suoi raggi stanno dipingendo straordinarie sfumature perlacee.

Di fronte a tutto ciò, non ci si può sentire altro che un minuscolo puntino succube della forza della natura… ma un puntino euforico, estasiato e mo-mentaneamente in grado di pronunciare solo le parole: “È magnifico!”… Chissà se anche il missionario scozzese David Livingstone si è sentito così quel lontano 16 novembre del 1855, quando, durante uno dei suoi viaggi di esplorazione, gli indigeni di etnia Makololos che lo accompagnavano lo portarono al cospetto di Mosy-Oa-Tunya. Chissà se ha avvertito anche lui l’energia sprigionata da questo luogo così magico, scoprendosi inaspettatamente in dovere di ringra-ziare quegli inutili dei che lui voleva a tutti i costi cancellare dalle loro menti – come Nyami Nyami, il dio dello Zambesi, dal corpo di ser-pente e la testa di pesce – per avere creato un qualcosa di così grandioso… Ormai completamente inzuppati, attraversiamo il ponte per raggiungere gli altri punti panoramici: lo Zambesi, infatti, dopo essersi get-tato al di là del precipizio, occupando un fronte di oltre un chilometro e mezzo, si al-lontana in una gola larga appena sessanta metri e questa sua ritirata così modesta per-mette ai visitatori di ammirare le cascate da una splendida prospettiva frontale. Quando il baratro della Rainbow Fall si mostra ai nostri occhi una sorta di timore reverenziale si impossessa di noi, sempre più insignifi-canti di fronte a quei due incredibili arcobaleni stagliati contro l’azzurro del cielo, come ad incoronare l’acqua che, incurante dei neri speroni di roccia che si er-gono dalla parete, pronti a spezzare la sua corsa, scivola impetuosa verso quel fondo impossibile da distin-guere a causa del cupo ribol-lire che lo asse-dia.

Siamo stupiti, meravigliati, sbalorditi… Nessuno di noi si immaginava uno spettacolo del genere: le fotografie dei cataloghi di viaggio e le parole di chi ci è già stato, infatti, non sono delle de-gne ambasciatrici.

Mentre l’acqua continua a scorrere ovunque sul nostro corpo, la maestosità di questa scena pervade ogni nostra cellula, si impossessa dei nostri occhi, facendo loro assumere un’insolita luce incantata, della nostra bocca, dandole un’inesauribile inclinazione sorridente, e delle nostre gambe, comprensi-bilmente riluttanti ad abbandonare questo luogo dove lo spirito selvaggio dell’Africa sembra aver trovato una delle sue ultime dimore.

Ma ecco che, ad appena un’ora dal nostro arrivo, dobbiamo già allontanarci: il battello dell’Africa Queen, con i suoi marinai intrappolati in ele-ganti divise immacolate, ci attende per una minicrociera sullo Zambesi. La navigazione è lenta, proprio come lo scorrere del grande fiume: a pochi chilometri dal salto, infatti, le acque non lasciano emergere alcun indizio di quell’aggressività a cui tra breve saranno libere di dare sfogo e soltanto la nube biancastra di vapore acqueo che si erge alle nostre spalle sembra di-sposta a mettere in guardia chiunque osi rivolgere la prua verso sud. Mentre il battello si allontana sempre più dal porticciolo, accompagnato dal suono lamentoso della sua sirena, un sole spietato illumina le piccole onde sollevate dallo scafo, destinate ad infrangersi dopo pochi attimi sulle verdeggianti isolette che costellano il fiume, ed in-duce i viaggiatori saliti per ultimi ad aguz-zare la vista alla ricerca di quei pochi centimetri di ombra rimasti liberi. Naturalmente anche noi siamo tra questi, ma la nostra buona stella rie-sce an-cora una volta a dare il meglio di sé: un simpatico marinaio, infatti, ci accompagna fin sulla terrazza sulla quale il capitano sta armeggiando con il suo inseparabile timone per evitare le altre barchette che stanno scivo-lando sul fiume e le schiene degli ippo-potami che, come grossi massi grigi, ap-paiono tra le acque, permettendoci così di godere di una vista meravigliosa sul Parco Nazionale Mosy-Oa-Tunya, che si estende alla nostra destra, di una piacevole ombra e di un’ancor più pia-cevole frescura, assicurata dai leggeri aliti di vento che, inaspettati, si sollevano dal fiume investendo la barca. Come per uno strano sortilegio, il tempo sembra fermarsi, forse intenzionato ad assecondare il cammino tranquillo delle acque, ed an-che il bat-tello si lascia cullare indolentemente dall’abbraccio silenzioso dello Zambesi. All’ombra di alcuni alberi cresciuti sulla riva, riusciamo a scorgere tre rinoceronti per nulla disturbati dalla jeep carica di turisti ferma a qualche metro da loro, mentre, poco più a nord, un branco di bufali sta pascolando tra l’erba alta, i piccoli al sicuro tra le robuste zampe delle mamme. Improvvisamente, però, il grido acuto di un’aquila pescatrice si impone sulle voci provenienti dal ponte inferiore della barca e riesce a distogliere i nostri sguardi da queste ultime immagini “africane”. Seguiamo il suo volo maestoso fino a quando i rami di un albero peri-colosamente proteso sul fiume non si rivelano un rifugio troppo invitante, sicuramente il punto ideale da cui osservare eventuali guizzi sotto il livello dell’acqua, e ri-maniamo senza parole di fronte alla grazia con cui i suoi pericolosi artigli si appoggiano al legno.

Con estrema lentezza, il battello continua a risalire il fiume, lasciando l’aquila libera di cacciare senza l’invadenza dei nostri sguardi e, mentre il capitano ci indica un gruppo di ippopotami intenti a sguazzare nell’acqua verdastra accanto alla spiaggia di un’isoletta ed in-frange tutte le nostre illusioni di avvi-stare qualche coccodrillo, spiegandoci quanto sia difficile scorgere i loro lunghi corpi o le loro temi-bili fauci, qualcos’altro attira la nostra attenzione: il sole, infatti, sta già cominciando a lisciare i suoi pennelli per dipingere sull’immensa tela celeste che ci sovrasta un tra-monto sensazionale. La sua musa sembra essere una nuvola immobile all’orizzonte: in un attimo, con lievi tocchi di rosa ed arancio, ne cancella il triste pal-lore che l’ha op-pressa per tutto il giorno per lasciare spazio ad una luce nuova, più calda, in grado di ingentilire i suoi morbidi profili. E poi, dopo pochi minuti, ecco che la fantasia di questo pittore così estroso si espande tutt’intorno alla sua ispiratrice, come a darle uno sfondo degno della sua bellezza. Il cielo prende così fuoco all’improvviso, colorandosi di oro, rosso e porpora: qui, infatti, non c’è spazio per i colori te-nui… ogni cosa deve essere violenta, estrema. Altre nuvole, però, accorrono ben presto sulla scena: forse invidiose, sembrano coalizzarsi per coprire quel sole colpevole di non aver riservato loro un po’ di attenzione e così il tuffo della grande palla infuocata, decisa a spegnere i suoi ardori nell’immenso fiume che scorre imperturbabile sotto di noi, viene celato ai nostri sguardi, mentre la sua straordinaria opera ci circonda ancora per pochi attimi, fino a quando un prepotente lenzuolo buio non scende a ricoprire la tela rosso sangue. Facciamo ritorno a terra accompagnati dalla voce di una Celine Dion pronta, attraverso gli altoparlanti del battello, ad annunciarci che “A new day has come” – che ossimoro! – e, nel momento in cui le acque ingoiano gli ultimi bagliori di questa giornata, torniamo in ho-tel, lasciando che la notte avvolga anche i nostri corpi nel suo cupo lenzuolo.

Quando raggiungiamo lo Zambesi Sun, il cielo è già tempestato di puntini iridescenti. È come se milioni di aghi lo avessero bucherellato senza sosta per liberare una preziosa luce argentea gelosamente nascosta dal buio; così, mentre chiacchieriamo a bordo piscina, le no-stre voci ac-compagnate dal rombo incessante delle cascate, gli sguardi non possono che essere rivolti verso l’alto, laddove stelle lumi-nosissime cercano di rubare la scena ad altre appena visibili e costellazioni dai nomi a noi sconosciuti si contrappongono a timidi scintillii solitari.

…E adesso, nel momento in cui l’aereo, sospeso a più di 11.000 metri dal suolo, sta sorvolando il Mediterraneo, eccomi giunta all’ultimo giorno di questo mio diario di viaggio, ossia ieri (senza che me ne accorgessi, infatti, la lancetta più piccola del mio orologio ha superato già da un bel pezzo il cinque scritto in caratteri romani, mentre un timido bagliore, laggiù all’orizzonte, sta cominciando a squarciare le tenebre).

Ancora una volta è il sole a salutarci appena svegli ed ancora una volta alcune simpatiche scimmiette diventano le nostre compagne di cola-zione: nonostante i camerieri cerchino di spaventarle con le fionde, infatti, il profumino delle brioches fresche sembra in grado di infondere loro un incredibile coraggio. Dopo una lotta impari contro la loro velocità, da cui usciamo decisamente sconfitti (vero Gianni?), decidiamo di tornare alle cascate – questa volta muniti di mantelline! – per far sì che siano i salti portentosi dell’Eastern Cataract e della Rainow Fall e la loro pioggia inces-sante a conclu-dere questa nostra vacanza. Anche una coppia di babbuini, con il piccolo nato da poche settimane saldamente aggrap-pato alla schiena della mamma, sembra interessata allo spettacolo, ma gli obiettivi insaziabili delle nostre macchine fotografiche scate-nano in loro un po’ di panico e così, dopo pochi attimi, eccoli dirigersi in tutta fretta verso la boscaglia, certi che lì troveranno un rifugio sicuro.

Passiamo le ultime due ore prima della partenza nella piscina dell’albergo, la cui acqua è un richiamo irresistibile, davvero la soluzione ideale per sfuggire agli oltre quaranta gradi che un esercito di raggi crudeli sta scagliando verso di noi, e poi ecco che il nostro viaggio di ritorno, costellato da uno svenimento (il mio… ma quanto era forte il sole questa mattina?) e da una corsa incredibile alla ricerca del nostro gate che sembra in-spiegabilmente scomparso nel nulla all’aeroporto di Johannesburg, può avere inizio, mentre le nostre espres-sioni diventano sempre meno alle-gre ed il terrore per lo sbalzo termico che subiremo a Milano comincia a farsi strada nelle nostre menti.

… La spia delle cinture di sicurezza si è accesa in questo momento e tra pochi attimi l’hostess, rivolgendomi un sorriso bianchissimo, mi inviterà a sollevare il tavolino ormai sommerso dai fogli del mio diario.

Non mi rimane quindi che trovare una degna conclusione per queste dieci ore passate con la penna in mano… Una conclusione che riassuma tutte le emozioni provate in questi tredici giorni.

Emozioni infinite, come le stelle perse nell’universo che l’altra sera, per un attimo, ci hanno mozzato il respiro.

Emozioni spontanee, come il sorriso di quel bambino che a Pilgrim’s Rest giocava all’ombra di un albero di mopane con gli animaletti di legno rubati sulla bancarella della madre. Emozioni tristi, come quelle scatenate in noi dai metri di filo spinato avvolti attorno alle mura della prigione di Robben Island, ma so-prattutto allegre, come i sorrisi, i sogghigni e le risate sguaiate che ci hanno accompagnato per tutto il viaggio. Emozioni indimenticabili… L’hostess deve aver adocchiato il mio tavolino.

Sta venendo verso di me.

Il suo sorriso bianchissimo sta cominciando ad illuminare il suo volto.

…Indimenticabili come gli occhi di quei due ghepardi a caccia nel bush…